今日の一言「時間制約の中で書くので表現よりもポイント重視」「それはいつも心掛けたい」

スクールカーストというのは、そのカースト制度を学校組織にあてはめたものだ。スポーツもできて勉強もできてイケメンの上位カーストと、いじめの標的にされることもある下位カースト。下位に属すると学校生活を謳歌などできない。

その後、何らかの努力で、身分を向上させることができるかもしれない。

上位カーストに位置づくものも、何らかの失敗で下位に陥るかもしれない。

学校だけではない。人生のあらゆる面で、――例えば資本を多く持っているかどうかや、優良企業に勤めているかや、よい伴侶に恵まれるか等など、人生は浮き沈みの連続である。

良いこともあるし、悪いこともある。それが人生だ、と。

悟りきったことをいう人たちに、僕は異議と不満をぶつけたい。

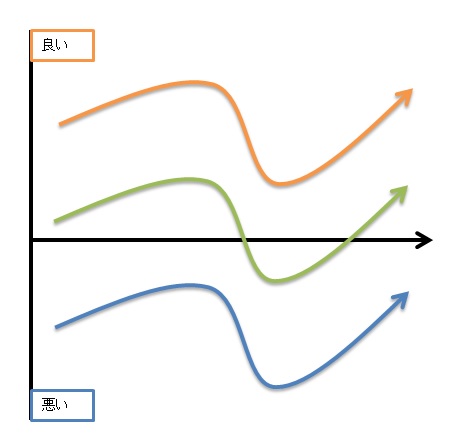

けれども、まずは下の(簡易な)グラフをみていただきたい。

左から右へ、時間軸を表していると考えていただき、上下は、その人生の良い悪いであると考えていただく。

そうしたとき、曲線グラフが3本ならんでいる。

最初にカーストの話をしたのは、これを分かりやすく説明するためだ。つまり、人生の出発点は、みんな違うということだ。

親や環境、身体、思考能力、手先の器用さ、生まれた国や地域、その他もろもろの条件によって、人は生まれながらにして差異にあふれている(差別ではない)。

このグラフにおける、0(ゼロ)地点は、可変であろうと思う。明確に、このラインを超えたら良いとか悪いとかはいえないだろう。結局、「主観」的なものだと思う。

ただ、概念として人生とはこういったものだ。

上のグラフで重要なのは、真ん中の(緑の)グラフは、ゼロ地点を行き来している。

一方で、下のグラフの人は、ゼロ地点を超えられていない。

上の例えばは、あまり本旨とは関係なかった。ただ、次に書くことの補足として考えておきたかった。

要は、上のグラフの一番上の(オレンジ)グラフの人が、一番下の(青い)グラフの人へアドバイスすることは、不可能ではないが、それは空回りになることが多いだろうということだ。

確かに、違う世界の人たちの考え方や行動原理、価値観を、「想像」することはできる。「理解」することはできる。

それはそれで、役に立つことだ。自分が生きる環境と異なる環境が広がっているのだと、世界は広いのだと感じられることはとても有意義である。

いやだからこそ、抽象的な、「客観的な」アドバイスというもの……本記事においては、「人生とは波のようなものだ。悪いこともあれば良いこともあるんだから、頑張ろうよ!」といったもの、これは、確かに「波のようなもの」という点に普遍性はありながらも、実際問題どーでもいい言葉である。空虚である。

その「悪い」ことというのが、どれほどその当人において、悲痛で懊悩たるものだろうか。

不幸を経験した人は、その自分の不幸と照らし合わせて、他者の不幸をはかろうとする。

だが、それがいかほどに、当人の苦しみを緩和させるのか。

苦しみなんてのは、人を殺したいほど憎いと思ったことがある人とない人では分かりあえないように、本当は理解されうるものではないのだ。

だからこそ、再び「客観的な」アドバイスというものが登場する。「自分の道(人生)は、自分で決めるんだ」というもの。人生は決断の連続だ、的なのでもいい。

どうでもいいアドバイスだ。時間の無駄だ。そんな、「普遍的な」アドバイスなど、どうでもいい。興味をもてない。

アドバイスが役に立つとしたら、個々具体的なものでしかない。誰にでも使えるアドバイスなどない。一人ひとり向き合って、そのとき、その瞬間で必要なものでしかない。タイミング……そうこの時機(タイミング)というもの、これが何と重要なことであろうか。

感想等と、助言の違いについては……まぁ書くまでもあるまい。

時間がなくなってきたので、もう少し絞って書くと、ボトムアップで抽象化をしたいということだ。

他者の助言というのは、トップダウンである。

僕は、社会的に、他者的に、客観的に正しくあろうなんて思っていない。思ってはいけないとすら思うが、その理由はいつぞやか書いた気がするが、要は「真理などない」といった「感想」にもとづく。

だから、僕の書く記事は、あんまし具体的なことが出てこないし、宙に浮いた表現が多く登場したりする。ただ、僕はあくまで、今の自分(実存)を重要視している。どこまでいっても、己として生きるしかない。死んでもいいかもしれないが、どちらにせよ、決めるのは、動くのは、考えるのは自分だ。

そこら辺の考えに、「お前は人の話を聞かない」と言われる所以があるかもしれない。聞いていないわけではない。

ただ、「助言」としては聞いていない。ただ単に、「そういった価値観や世界もある」という「知識」として聞いているだけ……という表現が正しいかもしれない。

世界(人物・事物)を軽んじているわけではないのだ。それは確かに、広大で深遠だ。でもそれがゆえに、自分が理解できる範囲なんてのは、現時点の自分のレベルによるものであるし、「変身」して別人になれるわけでもない。

上のグラフの、一番下の青が、相当な努力によって、上のオレンジに近づくことはあるかもしれないが、それは決して「飛び級」ではない。「連続性」によるものだ。

だから、どこまでいっても、僕らは、自分と向き合って生きていったり、死んだりするしかない。それを、「孤独」という表現にするかどうか、それすらも自分で決めたらいい。

(かっこ書きである。この記事は、あまり面白くなかった。でも、必要性はあった。いや記事がどうこうではなく、掲載したグラフを前々から書いておきたかった。自己卑下する人も、したり顔でアドバイスしてくる人も、僕は端的に書けば嫌いだ。ただそれも、「自己の連続性」の理解をしている人であれば、それは反転、面白い人だと思うようになる。「努力しても無駄だ」という人は嫌いだが、僕は、「努力しても無駄だ」と思っている。この矛盾した表現は、「出発点」の問題と、「主観」の理解ができていれば、簡単である。だから、同じことを言っていても、「あいつが言うと何か納得できない」というのは、それは「同じことを言っていない」のである。自分は変えられる――だが、自分というものを再構築することはできない。僕は10代前半ぐらいから当たり前だと思っていたが、いつも、どうにも理解していないのではないかというような人を多く見かける。――まぁそれこそ、他者がどうこうは、あまり重要ではないのだが。ただ、どうしても、知らない人とかと話をすることがあると、本記事のような、僕が「面白い」とようやく感じられるスタート地点に戻って話さないといけないようなことに陥ったりするので、一度整理しておきたかった。でも、あまり整理できたとはいえないし、面白くもなかった。悔しい、びくんびくん。なんだろ、一言で書けないけど、「価値観レベルの助言なんて何の役にもたたない」ということだし、「一方で個々具体的なアドバイスや解決策はとっても大事」だし、「人は現在の自分を無視して変化などできない」のだし、「一方で努力(行動)によって自分など何歳であっても変えられる」のである。まぁでも、飲み会とかフランクなくだけた場において、価値観レベルのぶつけ合いといった会話がなされることがあっても別によいと思うし、絶対無駄だとかそう思っているわけでもない。つまらなそうな顔をしてしまっているかもしれないが。んで、次回かどうか分からないが、一方でこの「価値観レベル」をぶつけ合わないといけない場合もある、ってことを書いておいてもよいかもしれない。一言で予告すると「家族」や「恋人」たる存在の場合)

人生とは浮き沈みの連続である

スクールカーストという言葉がある。カーストというのはインドの身分制度であるが、バラモン・クシャトリア・ヴァイシャ・シュードラという4つの区分けと、さらに「ジャーティ」という何千にも分化する身分の区分けがある。スクールカーストというのは、そのカースト制度を学校組織にあてはめたものだ。スポーツもできて勉強もできてイケメンの上位カーストと、いじめの標的にされることもある下位カースト。下位に属すると学校生活を謳歌などできない。

その後、何らかの努力で、身分を向上させることができるかもしれない。

上位カーストに位置づくものも、何らかの失敗で下位に陥るかもしれない。

学校だけではない。人生のあらゆる面で、――例えば資本を多く持っているかどうかや、優良企業に勤めているかや、よい伴侶に恵まれるか等など、人生は浮き沈みの連続である。

良いこともあるし、悪いこともある。それが人生だ、と。

悟りきったことをいう人たちに、僕は異議と不満をぶつけたい。

出発点が違う

人生が浮き沈み、波のようなものだということに、特に異議はない。確かに、良いことだけの人生なんてのはありえないだろう。けれども、まずは下の(簡易な)グラフをみていただきたい。

左から右へ、時間軸を表していると考えていただき、上下は、その人生の良い悪いであると考えていただく。

そうしたとき、曲線グラフが3本ならんでいる。

最初にカーストの話をしたのは、これを分かりやすく説明するためだ。つまり、人生の出発点は、みんな違うということだ。

親や環境、身体、思考能力、手先の器用さ、生まれた国や地域、その他もろもろの条件によって、人は生まれながらにして差異にあふれている(差別ではない)。

このグラフにおける、0(ゼロ)地点は、可変であろうと思う。明確に、このラインを超えたら良いとか悪いとかはいえないだろう。結局、「主観」的なものだと思う。

ただ、概念として人生とはこういったものだ。

上のグラフで重要なのは、真ん中の(緑の)グラフは、ゼロ地点を行き来している。

一方で、下のグラフの人は、ゼロ地点を超えられていない。

他者のアドバイスが空虚になりがちな件

例えば、ミステリーとか小説を書くときに、実際に人を殺してみないと殺人犯の気持ちを描写できない……とするのは早計である。殺人犯にはなれなくても、殺人犯を描くことはできる。その理由は、マックス・ウェーバーの「理解」という言葉の説明を読めば、何となく納得できる気がするが、僕が覚えている理由を書けば、解釈するのは他者である、ということだ。つまり、ある事象に対して、「それが何故起きたのか?」と問うとき、その因果関係を導こうとする。それは、直接的に事象を引き起こした人物・事物の主観的な原因は、あくまで発生した事象の一つであり、その因果関係は環境要因(社会的な条件)にまで広げて考えなければ、一面的な理解になってしまうということである。上の例えばは、あまり本旨とは関係なかった。ただ、次に書くことの補足として考えておきたかった。

要は、上のグラフの一番上の(オレンジ)グラフの人が、一番下の(青い)グラフの人へアドバイスすることは、不可能ではないが、それは空回りになることが多いだろうということだ。

確かに、違う世界の人たちの考え方や行動原理、価値観を、「想像」することはできる。「理解」することはできる。

それはそれで、役に立つことだ。自分が生きる環境と異なる環境が広がっているのだと、世界は広いのだと感じられることはとても有意義である。

実存として生き方

一方で、その、価値観が大きく異なった人からのアドバイスといったものは、実存問題の解決には、殆ど役に立たないと考えるべきだ。いやだからこそ、抽象的な、「客観的な」アドバイスというもの……本記事においては、「人生とは波のようなものだ。悪いこともあれば良いこともあるんだから、頑張ろうよ!」といったもの、これは、確かに「波のようなもの」という点に普遍性はありながらも、実際問題どーでもいい言葉である。空虚である。

その「悪い」ことというのが、どれほどその当人において、悲痛で懊悩たるものだろうか。

不幸を経験した人は、その自分の不幸と照らし合わせて、他者の不幸をはかろうとする。

だが、それがいかほどに、当人の苦しみを緩和させるのか。

苦しみなんてのは、人を殺したいほど憎いと思ったことがある人とない人では分かりあえないように、本当は理解されうるものではないのだ。

だからこそ、再び「客観的な」アドバイスというものが登場する。「自分の道(人生)は、自分で決めるんだ」というもの。人生は決断の連続だ、的なのでもいい。

どうでもいいアドバイスだ。時間の無駄だ。そんな、「普遍的な」アドバイスなど、どうでもいい。興味をもてない。

アドバイスが役に立つとしたら、個々具体的なものでしかない。誰にでも使えるアドバイスなどない。一人ひとり向き合って、そのとき、その瞬間で必要なものでしかない。タイミング……そうこの時機(タイミング)というもの、これが何と重要なことであろうか。

補足:感想や共感は全く別の話である

僕は本記事で否定したのは、あくまでも、助言(アドバイス)であって、感想や共感は全然違う。他者との関係性がとても重要で、生き生きとしたものになる瞬間である。感想等と、助言の違いについては……まぁ書くまでもあるまい。

時間がなくなってきたので、もう少し絞って書くと、ボトムアップで抽象化をしたいということだ。

他者の助言というのは、トップダウンである。

僕は、社会的に、他者的に、客観的に正しくあろうなんて思っていない。思ってはいけないとすら思うが、その理由はいつぞやか書いた気がするが、要は「真理などない」といった「感想」にもとづく。

だから、僕の書く記事は、あんまし具体的なことが出てこないし、宙に浮いた表現が多く登場したりする。ただ、僕はあくまで、今の自分(実存)を重要視している。どこまでいっても、己として生きるしかない。死んでもいいかもしれないが、どちらにせよ、決めるのは、動くのは、考えるのは自分だ。

そこら辺の考えに、「お前は人の話を聞かない」と言われる所以があるかもしれない。聞いていないわけではない。

ただ、「助言」としては聞いていない。ただ単に、「そういった価値観や世界もある」という「知識」として聞いているだけ……という表現が正しいかもしれない。

世界(人物・事物)を軽んじているわけではないのだ。それは確かに、広大で深遠だ。でもそれがゆえに、自分が理解できる範囲なんてのは、現時点の自分のレベルによるものであるし、「変身」して別人になれるわけでもない。

上のグラフの、一番下の青が、相当な努力によって、上のオレンジに近づくことはあるかもしれないが、それは決して「飛び級」ではない。「連続性」によるものだ。

だから、どこまでいっても、僕らは、自分と向き合って生きていったり、死んだりするしかない。それを、「孤独」という表現にするかどうか、それすらも自分で決めたらいい。

(かっこ書きである。この記事は、あまり面白くなかった。でも、必要性はあった。いや記事がどうこうではなく、掲載したグラフを前々から書いておきたかった。自己卑下する人も、したり顔でアドバイスしてくる人も、僕は端的に書けば嫌いだ。ただそれも、「自己の連続性」の理解をしている人であれば、それは反転、面白い人だと思うようになる。「努力しても無駄だ」という人は嫌いだが、僕は、「努力しても無駄だ」と思っている。この矛盾した表現は、「出発点」の問題と、「主観」の理解ができていれば、簡単である。だから、同じことを言っていても、「あいつが言うと何か納得できない」というのは、それは「同じことを言っていない」のである。自分は変えられる――だが、自分というものを再構築することはできない。僕は10代前半ぐらいから当たり前だと思っていたが、いつも、どうにも理解していないのではないかというような人を多く見かける。――まぁそれこそ、他者がどうこうは、あまり重要ではないのだが。ただ、どうしても、知らない人とかと話をすることがあると、本記事のような、僕が「面白い」とようやく感じられるスタート地点に戻って話さないといけないようなことに陥ったりするので、一度整理しておきたかった。でも、あまり整理できたとはいえないし、面白くもなかった。悔しい、びくんびくん。なんだろ、一言で書けないけど、「価値観レベルの助言なんて何の役にもたたない」ということだし、「一方で個々具体的なアドバイスや解決策はとっても大事」だし、「人は現在の自分を無視して変化などできない」のだし、「一方で努力(行動)によって自分など何歳であっても変えられる」のである。まぁでも、飲み会とかフランクなくだけた場において、価値観レベルのぶつけ合いといった会話がなされることがあっても別によいと思うし、絶対無駄だとかそう思っているわけでもない。つまらなそうな顔をしてしまっているかもしれないが。んで、次回かどうか分からないが、一方でこの「価値観レベル」をぶつけ合わないといけない場合もある、ってことを書いておいてもよいかもしれない。一言で予告すると「家族」や「恋人」たる存在の場合)

PR

今日の一言「本を読んだ」「図書館はよい」

よく、机も何もない殺風景な部屋の写真を見たことがあるだろう。

単純に、少ない……というよりも、自分が把握できる、自分が必要とするモノだけを所有して生活するという考え方なわけであるが、これが結構難しい。

そういった心理をよく分かった上で、実践的な方法まで述べられた本を(図書館で)読んだ。

ぼくたちにもうモノは必要ない。

もう、読んでからしばらくたったため、全部の内容を覚えているわけではないが、実践的な55のリストもそうだが、序盤に書かれていた、ミニマリストという考え方がよかったと思った。

所有するということが、幸せの条件ではない――と、僕の言葉で要約・表現すればそうなる。

そういう点で、投資家というありかたもよいと思う。投資家とは、消費財を買うのではなく、資産(価値を増やすモノ)を買うのだ。

ただこの本は、それだけでなく、モノを所有するということに、どうして人は執着してしまうのか、という点にまで触れられていたことが良かったと思う。

要は(これも僕の言葉での要約・表現であり、正確にこの本の意図を解釈しているわけではないと思う、が大きく外れてもいないと思う)人は、飽きる生き物だからだ。

けれども、「感動した」量は、お金には比例していない。むしろ少なくなっている。(というのは、確か、経済学の「限界効用・逓減」だっけか)

人は、飽きるから、差異が欲しくなるのだ。

周りの人を見ていてそう思うだけだから、あまり根拠はない。ただ、欲しいものはあまりない。

むしろ、持ち物を捨てた時の方が感動が大きいかもしれない、と思った。

30リットル分ぐらいの不燃物(重複した道具や収納・生活用品)を整理したけれど、なんだか気分が少し軽くなった気がした。

もっと積極的に……と思ったけれども、実は本も相当少なくなっているし、モノ自体も、それほど多くはなくなっていることに気づく。

問題は、書類……例えば大学で勉強したときの資料(例えば、論文を友人に添削してもらったものなど)とか、音楽機材用のコード(単に延長コードだが、さすがにこんなに不要だろうというぐらい増えている)や、ペン、付箋などの文房具、家電などの取扱説明書……など、その辺が次の着手ポイントか。

あとは、古いノートPCとか、HDDとか、ちょっと簡単には捨てづらいもの。

あとは洋服や下着……も、だいぶ少なくしたが、まだ着手できる余地はありそうだ。

といった具合に、だいぶ小物が中心になってきている。小物ってのは、まぁ、ちょっとした収納をつくってまとめて入れてしまえば、きれいに片づけられるものだけれども、ただ、そのまとめたモノに何があるかとか、全部覚えきれないのであれば、それらは不要なものだ。

1年経っても使っていないものは、これからも不要だ、ということだ。

以前、部屋のきれいさ(清掃・整理整頓)と、気分とは関連すると書いた。

そして、それは、逆もしかりではないかと書いた。つまり、気分が落ち込むから部屋もきたなくなっているのではないかと。

これについては、ミニマリストという対策によって防げるのではないかと思う。

つまり、気分が落ち込む(単純に忙しくなる)結果、部屋が汚くなるというのであれば、そもそも、汚くなる要素となる「もの全般」がなければ、それは防げるのではないか、ということだ。

それには、普段使う、洋服だとか、そのあたりの整理も要求されるだろうし、ハードルはまだまだいくつも乗り越えなければいけないだろう。しかし、うだうだ言っているぐらいなら、一度、全部PC以外捨てるぐらいの勢いでもよいと思う。

「何のために生きるか」という本も(図書館で)読んだ。

これは、とある外科医が、人の生き方について語る本だ。

新しい発見というのや、価値観の顛倒といったのが起こったわけではないが、気づいたら通読していた。

たぶん、こんな優秀な人に対してこんなこと言ったら怒られるが、「似ているな」と思った。

僕はこの人みたいに頭はよくないけれども(東大出てエンジニアとして働いてから東大医学部はいりなおして更に歴史学学ぶためにさらに東大に入学して……)、価値観的には、上にあげたミニマリストにも近いものがあると思う。

別にこの方が、モノを最小限しかもっていない、とかではないだろうが、物欲があまりないとかも書いていた気がするし、ベンツという高級車を買った後輩に対する辛辣な言がちょっと面白かった。

お前は高い車を買ってよかったかもしれないが、お前はその車の何を知ってるんだ? エンジニアとしても働いたこともないくせに、何をそう嬉々として語るんだ? 俺は別に車がどうこう言うのではない、この車を作った人のこだわりや熱意といったものは、身を乗り出して聞くだろう。けれども、お前はただこれを買っただけだろう? それで偉くなったわけでもなければ、自分ができるようになったこともないだろ?

と、まぁ、そんな感じだったと思う。

僕はまぁ、車は好きなので、耳が痛い話ではあるが、ブランドとしての車に興味があるわけではない。単純に走っているのが楽しいのである。パーツ買ってカスタムがどうこうとか、あまりそういうのも興味がない。まぁもちろん、速く安全に快適に走れるカスタムならしたいと思うが。

あと、外科医でもある著者が、ある手術の現場で、患者を開腹すると、場合によっては糞便の臭いが手術室に立ち込めるのだ――しかし、プロ意識のある医者たちは、顔をしかめることもなく、むしろその臭いに発奮しつつ集中して手術を行うのだという。

自分の役割に徹底するということの大事さのようなことが書かれていて、真剣なだけでなく、崇高な使命感もある人たちが多いのだなと感じた。

ただ、結局、「答え」は自分で見つけなければいけないということだ。

いや、まだ(表現が)足りない。答えは見つけるものじゃない、自分で決めるものだ。

手元に置きたいほどではないけれども、上の二冊は、少し元気をくれた気がする。

部屋の片づけ……物の整理をさらに進めた。主に小物……たとえば、同じようなペンとかコードとか、書類とかトリセツとか、小さいものだけれども、意外に、この小さいものたちに使われている「頭のリソース」というのは多いことに気づいた。

そして、実践してみて分かった、というか更に感じたことであるが、捨てるのは、整理するのは、とても気持ちのよいものだということだ。

整頓・清掃するというのは、確かに、やった結果として満足感は得られる。

しかし、整理(=捨てる)ということは、その効用(満足感)を上回っている気がする。

上の本(ミニマリストの本)に書いてあった気がするが、モノは、所有するときは喜ばしいが、それによって頭や心を占有するのだという。そして、それに関連するモノが増えたりする。

上の本の著者は、自転車が趣味であったそうだが、それによって、自転車の工具やらパーツやら装備やらで、どんどんモノが増えていったという。それだけでなく、「ああ、あれも欲しいな、あれも買わなきゃ」という感覚も増えていったのだという。

ここで。

例えば、本を読むのが好きな人が、本当に本が好きならば、それは、整理すべきではないと思う。

上の著者は、たくさん置いてあった(読みもしない)本をなかなか捨てられずにいた経験もあるということで、思い切って捨てて一切後悔しなかったという。

それはそれでよいと思う。

ただ、この「ミニマリスト」たる思想は、「最小限のモノ」というのは、「自分にとっての」という主観を、決して忘れてはいけないと思う。

もちろん、その、「もったいない」という主観……「まだ何かに使えるかも」といった気持ちは、ミニマリストを目指すのであれば、捨て去らねばならない。

そして、その「捨て去る」という行為は、容赦なく、徹底的にやるべきだと思う。

一方で、その中で、その結果として、「ああ、やはり俺は、これが必要なんだ」というモノに、コトに気づいたらよいのだと思う。

少し、モノを捨てるようにした結果。

少し、体を休めた結果。

僕は、やはり、二つのことを感じることが分かった。

創作したいという気持ちと、生きる意味を徹底して考えたいという気持ちである。

上の気持ちは、お金にもならないし、自分のスキルにもならないし(?)、人脈も広がらないし(?)、客観的に、一般的に有意義ではないと思う。

それでも、強制的に時間を確保したとき、僕は、上のことを思ったのだ、感じたのだ。

(かっこ書きである。眠い、寝よう。あー。悔しかったり、解決が難しい問題に頭を抱えたり。困ったことが多いなぁ。でも、タスクリスト作って、挙げてしまえば、まぁそんなもんかと、数えられる程度のものである。そういう問題じゃないんだ。どういう問題かというと、数じゃなくて、質だ。もっといえば、「己の力による解決可能性」という問題だ。もっともっといえば、だ。困難なことを乗り越えたときに発生する「やりがい」的なサムシング……つまり、本当にその課題なり問題なりが、自分が解決したいと思えるかどうか、ということだ。それだ! 本当にそれが問題だと思う。例えば、生きる意味を考えることなど、苦痛である。そんな楽しいことばかりじゃあない――それでもだ。これは、やりたいことなのだ。乗り越えたいことなのだ。答えを得たいものなのだ。だから「頑張れる」。仕事は、細々したことという意味ではなくて、ただ、クリアしたところで、似たような問題が次にやってくるだけで、せいぜいモグラ叩きである。それを何個解決したからといって、給与や名誉に影響があるわけでもない。お客さまからの感謝の言葉? それは嬉しい。間違いない。ただ、お客さんも、別にその仕事がどうしてもやりたいわけじゃあない。やらなくちゃいけないから、やっているのだ。そのお手伝いをしているのだ。やりたくないお仕事のお手伝いをしているのだ。なんか、そう考えるとつまらないと思ってしまうのもいたしかたないだろう。でも、これは仕事の内容によるものではない。上にあげた外科医の仕事だって、「崇高な使命感」がなければ、ミスしたら医療過誤とかで患者の家族やマスコミから叩かれるし、せいぜい高い給料があるかどうかだ。ベンツ買って豪邸に住んで、美人の嫁をもらって、子供を優秀な私立学校にお受験させて。それがどうした? って思ってしまったらそれまでだ。――だから、仕事の内容が問題なんじゃない。いかに、自分が、その仕事に対して意義をもてるかどうか、だ。――否。その次元はそうだが、僕はもうその次元は、手段にしか思えていない。僕の問題意識は、そもそも、実存として、僕自身として、この命をどう取り扱うか、という点である。そういえば、素敵な外観の安楽死の装置が開発されたとニュースになっていた。自殺、安楽死、尊厳死、緩和ケア。僕の問題意識は、こういった問題にも、いずれ切り込まなければいけないだろう。大変である――でも、同時に、楽しそうでもある。まぁ、限られた命である。どう使おうがその人の勝手である。勝手なのだけれども、やはり僕は、「後悔」というものをしたくないと思う。永劫回帰(永遠回帰)の人生。生まれ変わりなどなくて、これから先にも、これまでにも、涼宮ハルヒのエンドレスサマーエイトのような、終わりなき夏休みが続く。苦しい気持ちの時は苦しいまま。楽しかったときは楽しいまま。何度も何度も繰り返す。それが人生であるならば、今・この瞬間にも、限りなく満足して生きていきたい。眠い。それでも、筋トレはする。なんかもう、これはこれで楽しいのである。苦しい気持ちになって、息が切れて、体に痛みが発生しても、それ自体が楽しいのである。一方で、仕事で疲れて、ボケーっと電車に乗っていると、それはもう苦しいのである。単純に苦しいのである。――ストイックを否定しない。しかし、それはあくまでも、主体的でなければならない。何せ人生は、自分のものでしかないのだから。さぁそして僕はまたしても問う、自分とは何か。自分とは、欲望と身体の総体である。しかしそれだけでは足りない、自分という概念には……寝ようと思ってからが長い。強制終了)

ミニマリストとは

最小限のモノで暮らす人をミニマリストと呼ぶ。よく、机も何もない殺風景な部屋の写真を見たことがあるだろう。

単純に、少ない……というよりも、自分が把握できる、自分が必要とするモノだけを所有して生活するという考え方なわけであるが、これが結構難しい。

そういった心理をよく分かった上で、実践的な方法まで述べられた本を(図書館で)読んだ。

ぼくたちにもうモノは必要ない。

もう、読んでからしばらくたったため、全部の内容を覚えているわけではないが、実践的な55のリストもそうだが、序盤に書かれていた、ミニマリストという考え方がよかったと思った。

所有するということが、幸せの条件ではない――と、僕の言葉で要約・表現すればそうなる。

そういう点で、投資家というありかたもよいと思う。投資家とは、消費財を買うのではなく、資産(価値を増やすモノ)を買うのだ。

ただこの本は、それだけでなく、モノを所有するということに、どうして人は執着してしまうのか、という点にまで触れられていたことが良かったと思う。

要は(これも僕の言葉での要約・表現であり、正確にこの本の意図を解釈しているわけではないと思う、が大きく外れてもいないと思う)人は、飽きる生き物だからだ。

おもちゃの指輪

今思い出せる例として、女の子へのプレゼントであるおもちゃの指輪というエピソードがある。幼い女の子に、キラキラしたおもちゃの指輪でもあげると、とても喜んでくれる。それが、中高生ぐらいになると、1万円ぐらいのが欲しくなる。大人になると十数万のが欲しくなる。お金もちになっていけば数百万のも欲しくなる。けれども、「感動した」量は、お金には比例していない。むしろ少なくなっている。(というのは、確か、経済学の「限界効用・逓減」だっけか)

人は、飽きるから、差異が欲しくなるのだ。

自分のこと

僕は、金銭欲も、物欲もあまりない方だと思う。周りの人を見ていてそう思うだけだから、あまり根拠はない。ただ、欲しいものはあまりない。

むしろ、持ち物を捨てた時の方が感動が大きいかもしれない、と思った。

30リットル分ぐらいの不燃物(重複した道具や収納・生活用品)を整理したけれど、なんだか気分が少し軽くなった気がした。

もっと積極的に……と思ったけれども、実は本も相当少なくなっているし、モノ自体も、それほど多くはなくなっていることに気づく。

問題は、書類……例えば大学で勉強したときの資料(例えば、論文を友人に添削してもらったものなど)とか、音楽機材用のコード(単に延長コードだが、さすがにこんなに不要だろうというぐらい増えている)や、ペン、付箋などの文房具、家電などの取扱説明書……など、その辺が次の着手ポイントか。

あとは、古いノートPCとか、HDDとか、ちょっと簡単には捨てづらいもの。

あとは洋服や下着……も、だいぶ少なくしたが、まだ着手できる余地はありそうだ。

といった具合に、だいぶ小物が中心になってきている。小物ってのは、まぁ、ちょっとした収納をつくってまとめて入れてしまえば、きれいに片づけられるものだけれども、ただ、そのまとめたモノに何があるかとか、全部覚えきれないのであれば、それらは不要なものだ。

1年経っても使っていないものは、これからも不要だ、ということだ。

気分の落ち込みと生活

最近、元気がでないし、睡眠もなんだかおかしい状態。平日は明け方や夜中に目が覚めてしまったりする一方、休日は昼になってもまだ眠かったりする。以前、部屋のきれいさ(清掃・整理整頓)と、気分とは関連すると書いた。

そして、それは、逆もしかりではないかと書いた。つまり、気分が落ち込むから部屋もきたなくなっているのではないかと。

これについては、ミニマリストという対策によって防げるのではないかと思う。

つまり、気分が落ち込む(単純に忙しくなる)結果、部屋が汚くなるというのであれば、そもそも、汚くなる要素となる「もの全般」がなければ、それは防げるのではないか、ということだ。

それには、普段使う、洋服だとか、そのあたりの整理も要求されるだろうし、ハードルはまだまだいくつも乗り越えなければいけないだろう。しかし、うだうだ言っているぐらいなら、一度、全部PC以外捨てるぐらいの勢いでもよいと思う。

もう一冊

何のために生きるか「何のために生きるか」という本も(図書館で)読んだ。

これは、とある外科医が、人の生き方について語る本だ。

新しい発見というのや、価値観の顛倒といったのが起こったわけではないが、気づいたら通読していた。

たぶん、こんな優秀な人に対してこんなこと言ったら怒られるが、「似ているな」と思った。

僕はこの人みたいに頭はよくないけれども(東大出てエンジニアとして働いてから東大医学部はいりなおして更に歴史学学ぶためにさらに東大に入学して……)、価値観的には、上にあげたミニマリストにも近いものがあると思う。

別にこの方が、モノを最小限しかもっていない、とかではないだろうが、物欲があまりないとかも書いていた気がするし、ベンツという高級車を買った後輩に対する辛辣な言がちょっと面白かった。

お前は高い車を買ってよかったかもしれないが、お前はその車の何を知ってるんだ? エンジニアとしても働いたこともないくせに、何をそう嬉々として語るんだ? 俺は別に車がどうこう言うのではない、この車を作った人のこだわりや熱意といったものは、身を乗り出して聞くだろう。けれども、お前はただこれを買っただけだろう? それで偉くなったわけでもなければ、自分ができるようになったこともないだろ?

と、まぁ、そんな感じだったと思う。

僕はまぁ、車は好きなので、耳が痛い話ではあるが、ブランドとしての車に興味があるわけではない。単純に走っているのが楽しいのである。パーツ買ってカスタムがどうこうとか、あまりそういうのも興味がない。まぁもちろん、速く安全に快適に走れるカスタムならしたいと思うが。

あと、外科医でもある著者が、ある手術の現場で、患者を開腹すると、場合によっては糞便の臭いが手術室に立ち込めるのだ――しかし、プロ意識のある医者たちは、顔をしかめることもなく、むしろその臭いに発奮しつつ集中して手術を行うのだという。

自分の役割に徹底するということの大事さのようなことが書かれていて、真剣なだけでなく、崇高な使命感もある人たちが多いのだなと感じた。

結論があるわけではないが

まぁ、結局、「こうしたらこうなる!」的な結論があるわけでもない。ただ、結局、「答え」は自分で見つけなければいけないということだ。

いや、まだ(表現が)足りない。答えは見つけるものじゃない、自分で決めるものだ。

手元に置きたいほどではないけれども、上の二冊は、少し元気をくれた気がする。

日にちをおいて

と、上記本の感想を書いて、なんとなく投稿する気持ちになれずに放置していたこの記事。部屋の片づけ……物の整理をさらに進めた。主に小物……たとえば、同じようなペンとかコードとか、書類とかトリセツとか、小さいものだけれども、意外に、この小さいものたちに使われている「頭のリソース」というのは多いことに気づいた。

そして、実践してみて分かった、というか更に感じたことであるが、捨てるのは、整理するのは、とても気持ちのよいものだということだ。

整頓・清掃するというのは、確かに、やった結果として満足感は得られる。

しかし、整理(=捨てる)ということは、その効用(満足感)を上回っている気がする。

上の本(ミニマリストの本)に書いてあった気がするが、モノは、所有するときは喜ばしいが、それによって頭や心を占有するのだという。そして、それに関連するモノが増えたりする。

上の本の著者は、自転車が趣味であったそうだが、それによって、自転車の工具やらパーツやら装備やらで、どんどんモノが増えていったという。それだけでなく、「ああ、あれも欲しいな、あれも買わなきゃ」という感覚も増えていったのだという。

ここで。

例えば、本を読むのが好きな人が、本当に本が好きならば、それは、整理すべきではないと思う。

上の著者は、たくさん置いてあった(読みもしない)本をなかなか捨てられずにいた経験もあるということで、思い切って捨てて一切後悔しなかったという。

それはそれでよいと思う。

ただ、この「ミニマリスト」たる思想は、「最小限のモノ」というのは、「自分にとっての」という主観を、決して忘れてはいけないと思う。

もちろん、その、「もったいない」という主観……「まだ何かに使えるかも」といった気持ちは、ミニマリストを目指すのであれば、捨て去らねばならない。

そして、その「捨て去る」という行為は、容赦なく、徹底的にやるべきだと思う。

一方で、その中で、その結果として、「ああ、やはり俺は、これが必要なんだ」というモノに、コトに気づいたらよいのだと思う。

創作に対する気持ち

少し……心にゆとりを持つようにした結果。少し、モノを捨てるようにした結果。

少し、体を休めた結果。

僕は、やはり、二つのことを感じることが分かった。

創作したいという気持ちと、生きる意味を徹底して考えたいという気持ちである。

上の気持ちは、お金にもならないし、自分のスキルにもならないし(?)、人脈も広がらないし(?)、客観的に、一般的に有意義ではないと思う。

それでも、強制的に時間を確保したとき、僕は、上のことを思ったのだ、感じたのだ。

(かっこ書きである。眠い、寝よう。あー。悔しかったり、解決が難しい問題に頭を抱えたり。困ったことが多いなぁ。でも、タスクリスト作って、挙げてしまえば、まぁそんなもんかと、数えられる程度のものである。そういう問題じゃないんだ。どういう問題かというと、数じゃなくて、質だ。もっといえば、「己の力による解決可能性」という問題だ。もっともっといえば、だ。困難なことを乗り越えたときに発生する「やりがい」的なサムシング……つまり、本当にその課題なり問題なりが、自分が解決したいと思えるかどうか、ということだ。それだ! 本当にそれが問題だと思う。例えば、生きる意味を考えることなど、苦痛である。そんな楽しいことばかりじゃあない――それでもだ。これは、やりたいことなのだ。乗り越えたいことなのだ。答えを得たいものなのだ。だから「頑張れる」。仕事は、細々したことという意味ではなくて、ただ、クリアしたところで、似たような問題が次にやってくるだけで、せいぜいモグラ叩きである。それを何個解決したからといって、給与や名誉に影響があるわけでもない。お客さまからの感謝の言葉? それは嬉しい。間違いない。ただ、お客さんも、別にその仕事がどうしてもやりたいわけじゃあない。やらなくちゃいけないから、やっているのだ。そのお手伝いをしているのだ。やりたくないお仕事のお手伝いをしているのだ。なんか、そう考えるとつまらないと思ってしまうのもいたしかたないだろう。でも、これは仕事の内容によるものではない。上にあげた外科医の仕事だって、「崇高な使命感」がなければ、ミスしたら医療過誤とかで患者の家族やマスコミから叩かれるし、せいぜい高い給料があるかどうかだ。ベンツ買って豪邸に住んで、美人の嫁をもらって、子供を優秀な私立学校にお受験させて。それがどうした? って思ってしまったらそれまでだ。――だから、仕事の内容が問題なんじゃない。いかに、自分が、その仕事に対して意義をもてるかどうか、だ。――否。その次元はそうだが、僕はもうその次元は、手段にしか思えていない。僕の問題意識は、そもそも、実存として、僕自身として、この命をどう取り扱うか、という点である。そういえば、素敵な外観の安楽死の装置が開発されたとニュースになっていた。自殺、安楽死、尊厳死、緩和ケア。僕の問題意識は、こういった問題にも、いずれ切り込まなければいけないだろう。大変である――でも、同時に、楽しそうでもある。まぁ、限られた命である。どう使おうがその人の勝手である。勝手なのだけれども、やはり僕は、「後悔」というものをしたくないと思う。永劫回帰(永遠回帰)の人生。生まれ変わりなどなくて、これから先にも、これまでにも、涼宮ハルヒのエンドレスサマーエイトのような、終わりなき夏休みが続く。苦しい気持ちの時は苦しいまま。楽しかったときは楽しいまま。何度も何度も繰り返す。それが人生であるならば、今・この瞬間にも、限りなく満足して生きていきたい。眠い。それでも、筋トレはする。なんかもう、これはこれで楽しいのである。苦しい気持ちになって、息が切れて、体に痛みが発生しても、それ自体が楽しいのである。一方で、仕事で疲れて、ボケーっと電車に乗っていると、それはもう苦しいのである。単純に苦しいのである。――ストイックを否定しない。しかし、それはあくまでも、主体的でなければならない。何せ人生は、自分のものでしかないのだから。さぁそして僕はまたしても問う、自分とは何か。自分とは、欲望と身体の総体である。しかしそれだけでは足りない、自分という概念には……寝ようと思ってからが長い。強制終了)

今日の一言「分かりやすさとは」「黄昏時の一杯のコーヒー」

創造価値。

体験価値。

そして実存価値だ。

三つ目の価値については、僕はまだ理解できていない。しかし、二つ目まではとても単純だ。

三つの価値は、より根源に近づいている。すなわち、創造価値よりも体験価値が容易く(経験しやすく)、体験価値よりも実存価値の方が、人間にとって普遍的であるということだ。

仕事で失敗し、恋愛で失敗し、コミュニケーションで失敗し落ち込み、絶望しているそこの貴方であっても、創造価値がダメでも、体験価値がダメでも、普遍的な実存価値は手に入れることができるのである。

だから――人生は、人は、ただ、そこに命が与えられ、生きることそのこと・それ自体が素晴らしく、価値があるものなのである。

――といっておけば、大抵失敗しない。

そこに行き着くプロセスが理解できていなくても、何か大いなる真・善・美があるということを掲げていれば、それは「誤り」にはならないのである(※)。

ニーチェの……ニヒリズムといった思想においても、「結論」なるものは、「新しい価値の創造」である。

永劫回帰、永遠回帰で、終わりなきメリーゴーランドのように、ただ同じことの繰り返しが人生の「答え」であったとしても、「だからこそ」独力で、自由の中に自分の判断を基にして、力を手に入れて、価値をつくりあげていくような生き方――超人になれ、と、そう言うのである。

決して、ニヒリズムは、厭世思想なのではない。むしろ、ショーペンハウアーが先だって、世界の表層は苦しみなのだと、厭世感をうたったりしていた。

とりあえず、今、学校教育で教えるような思想は、絶対的に、結論的には「善」だったり、生きることの肯定を前提とされているのだ。

仏教しかり。人生の本質は苦しみだとして、すべてにおいて執着を離れろと――それは、「悟り」という仏教の目的に対してすら執着してはならないと言いつつも、それは決して、ラピュタのバルス的な滅びの呪文などではない。苦しみの中でも、積極的な人生肯定、自由な生き方をするための方法を説いているのである。

自殺して、人類は滅ぶべきだ、とかいう思想は、どこにも、絶対に、出回っていない。なぜか? 危険だし、役に立たないからだ。

※なんかすげーものが普遍的にあって、それの顕在化(表層化)が世界である――といった思想を、汎神論という。ヘーゲル哲学においては、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼといった流れで、すべては「世界精神」として真理や善に昇華していく、とされる。

僕は、そういった言葉に価値を感じられない。

というのは、疲れたとか、面倒だということ「ない」ということではなくて、むしろ、その感覚は「すべて」において広まっているからだ。

仕事が面倒だから、アーリーリタイアをするために投資をして、3000万円以上稼いでいるサラリーマンの人もいるし、実際に、早期退職を実行して、悠々自適な生活をしている人もいる。

ただ、あまり羨ましいと思えないのは何故か。

そもそも、「悠々自適」な生活自体が、思い描けないからである。その、悠々自適な生活もまた、「面倒」で「疲れた」ものであるだろうと思ってしまうのである。

疲れたとか、面倒だ、という人がいるが、じゃあ、疲れたり、面倒じゃないことって何かあるだろうか?

お金が欲しいという人もいる。じゃあ、お金があって、何をしたいのか? 美味しいご飯? 女? 家? 車? 称賛? 名誉?

まわりまわって、結局全部「面倒」で「疲れる」ものだと僕は思っている。その多寡(多い少ない)はあるだろうが、結局のところ、生きることそれ自体は、面倒で疲れるものなのだ。

面倒とか、疲れたとかいう人は、さっさと自死したほうが、よほど幸せだと思うのである。

――でも。

人生は疲れたり面倒なものだけれども、一方で、素晴らしいもの(芸術やコミュニケーション)もあったりするから、だましだまし、それなりに生きていくことが正しい、とされているのである。

たいてい、どんな思想も、自己啓発も、生き方に関しての考え方はこの骨格・ロジックになっている。これ以外のものをみたことがない。

いや、あることはある。それこそ、先にあげた、「大いなる真善美がある」とするものだ。その大いなるものは、神であったり、教祖様であったり、宇宙であったり自然であったり科学であったりお金であったり。

まとめると、

・大いなる真善美があるとするもの

・人生の本質は苦しみであるが、良いこと・素晴らしいこともあるから、それだけで価値があるとするもの

この二つである。

僕が知っている思想は、大きく、この二つしかない。

いろいろ、難しく書いたり、素晴らしい表現で描かれたりしているけれども、どっちかしかないのだ。

・大いなる真善美がある(ヘーゲル的・スピリチュアル的)

・人生楽ありゃ苦もあるさ(ニーチェ的・仏教的)

ということだ。

でまぁ、一般論的なことばかり書いていると面白くないから、僕はどう思うかを書けば、二つ目の方が感覚的に近い。

ただ、楽あって苦もある世界が、「それだけで素晴らしいものである」という発想の理解ができていない。

世界というものが、果たして、存在することが本当に正しいのかどうか。

ただ、この疑問の立て方は間違っている。

そもそも、世界に、そのものに「意志」は存在しない。なぜなら、存在するとしてしまえば、一点目の価値観(世界の歴史は大いなる真理に近づいているのだ。それは一面を切り取ってしまえば無価値で無意味にみえるかもしれないが、それはジンテーゼをつくりだすためのテーゼであり、アンチテーゼであるのだ)に近い発想になるからだ。

カオス的、混沌の世界。それが世界の真の顔だ。

ただ生きている。それだけで価値だ――いや、価値だの意味だの言ってること自体がナンセンスだ。ただ、あるがまま、それだけなのだ、と。

それがゆえに、「生きる意味」なるものを考えることの無意味性の証明は、以上となる。

意味など存在しないのだから、考えること自体に意味はないのだ。

ただ、目の前の生活に全力投球したまえ。以上、であるのだ。

生きる意味を考えることに意味はないのかもしれない。

しかし、意味を問うのが、それもまた人間の本質とも言える。

どんな偉い人が言ったって、どんな歴史上の偉人がいったって、どんな親しい人がいったって、疲れたり面倒だと思ったものはそのとおり、疲れたり面倒なものなんだし、頭の中に生じた空虚感ってのは、それは決して、誰かに満たしてもらえるものなんかじゃないってことだ。

統一的な真理も、価値も、意味も、存在などしない。

しかし、だからといって、すべてに意味がないといえるわけでもない。

人は、時間に制約された存在である。

人は、身体に制約された存在である。

人は、欲望に制約された存在である。

その、制約の中にこそ、意味があるのだ。

そこから演繹(敷衍)してみれば、死後の世界を考えることが、意味のあることか、ないことか、自ずと答えはでてくる。

答えは――。

表面的には、「ない」。

何故ならば、人は、時間に制約された存在だからである。時間とは、言い換えれば寿命といってもよい。もちろん、寿命というものは、自分自身で絶対に分かるものではない――ゆいつ。唯一理解できる可能性があるとしたら、それは自死という方法によってだ。だが、その、自らの正常な判断において、自死を選び取ることが、本当にできるのか、というのは非常に難しい問題であり、それ自体も答えなど、表層上しか求められないであろう。わかりづらい表現になったので補足すれば、自死を選択し、実行したときの自分の状態が、正常であったかどうかは誰にも分らない――それは、自分自身にとっても分からないからだ。そして、自死を実行できたのならば、それは寿命であろうし、実行できなかったのなら寿命ではなかったに過ぎないからだ。

しかし、その無いという結論は、「生きる意味を考えることに意味はない」とするのと、同じ次元においてだ。

死後の世界という超越を創造することによって、制約された時空における生命活動に相互に影響させることができるのであれば、それはまた、真実であり、決して、意味のないものではない。

唯一、身体は、鍛えることはできる。しかしそれは、劇的な変身を伴うものではない。

「飲むだけで、着るだけで劇的ダイエット!」的なものに憧れる人がたえないのは、それだけ、身体という規定(制約)が動かしがたいものであるからだ。

僕は、コミュニケーション(恋愛やビジネスやスクールカーストでも、その他云々すべて)では見た目が9割だと思っている。

不良が、猫をかわいがってあげることでトキメキきゅんきゅんさせるというのも、それは、反転した見た目の応用利用に過ぎない。もやしっ子的ながり勉タイプが、重いものをひゅっともってあげたり男らしいところを見せることでトキキュンさせるのも、また然り。

もちろん、長く付き合うことによって、その最初の見た目というアドバンテージだったりウィークポイントだったりは変化していくものであるけれども、コミュニケーションの土台には、やはり見た目が大きく関係するのである。ちなみに、この見た目には、話し方や声といったもの、匂いといった目に見えない部分もそうだし、化粧や服飾ファッションといったテクニック部分も含めて考えたほうが良い。

そういう意味で、マジェスティックプリンスという作品の、ドーベルマンという部隊のリーダーが、「ヒーローに重要なこと? それは……顔がいいことだ」といったのはとても潔くて好感がもてた。

で、なんだっけ? 欲望についてか。

長く書いていると――ここまでで15分、30分ぐらい? だと、何だかよくわからなくなってくる。トランス状態だ。

まぁ、この没頭感的なのに入り込みたいから、僕はこうやって書いているのかもしれない。

逆に、そう、欲望の話と関連するけれども、ここまで没頭できることは、他に、今、僕にはない。

プログラミングしているときとかは、もう時間がワープしているような感じだけれども。

ネットサーフィンとか、ウォーキングデッドとか見ているときもそんな感じだけれども、その、「形に残る」的な意味においては、この記事を書くこと以上に、「楽しい」ことはない。

ああ……。今小見出しを見てみて、「欲望を問う」ということで、これは何を書いておきたかったかというと、つまり、欲望というのは、目先の快楽を追求するものであるのだけれども、ただし、「常にそれは本当に僕が欲しているものなのか?」という問いを深く、長く、強くかけられる人ほど、「真実的な」「普遍的な」「長期的な」「恒久的な」欲望に到達できる可能性がある、ということである。

目の前のやつがむかついたからといって、ケンカをふっかければ、勝つかもしれないが、負けるかもしれないし、社会的信用を失墜するかもしれないし、刺されて命を落とすかもしれない。

そこで、生じた欲望――いやそれは欲動と表現を変えたほうがよいのかもしれないが、本当に、自分として為すべきことなのかを問うことが重要だと思う。

皮肉である。

無気力を生じさせるのが、意味を問うことであるにもかかわらず、結局、意味を問うことでしか自分自身を保持することができないのだ。

(かっこ書きである。トランス状態――恍惚状態が終わり、途端にまた、無気力に陥る。仕事が忙しいとか、土日も予定があるとか、たいした問題ではないのだ。なんかの作品でみたけれど、「もっと、あの人の人生にちゃんと関われたらよかったな」みたいなセリフがあって、面白いというか、感傷的な感覚になった。なるほど、俺は、他者からの干渉も求めていなかったし、「自分がされて嫌なことはしない」というポリシーの元、あまり他者への干渉もしたことがなかったなと思った。まぁこの時点で、「干渉」という言葉を持ち出す時点で頭が狂ってるのかもしれない。相互依存――やや、ちがうちがう、相互関係とか、扶助とか、助け合いとか、そんなんでいいじゃないか。しかしそれは、「人に迷惑をかけてはならない」というポリシーと、またもや相反するものである。つまり、世界は複雑なのだ。唯一子供に正しいこととして教えることができるとしたら、世界は複雑で、どこまでも調整と折衷の中で、相対的な幸福を求めていくしかないのである、ということである。だって、世界が美しいものだったり、人間が素晴らしいものだったら、もう何千年も何万年も経っているのだから、世界平和が成し遂げられ、凄惨な殺人事件とか喧嘩とかなくなっててもいいじゃないか、と思うだろう。いや今もなお、素晴らしい神の国に近づく過程なのだ……といった言説を信じることは、決して馬鹿らしいことではないと思うけれども、ヘーゲル的な思想を無批判に、手放しで喜び賛同できるほど、僕ら人間はもう単純ではないということだ。――この記事の結論は、とても薄いものになった。ただ、30年という自分の人生の総まとめではあるだろう。これ以上書いても、新しいことは生じないと思う。薄っぺらい気もするが、でも、僕の記憶力ではこれが限界だったのだ。まぁ、ただ、価値はあると思う。何故ならば、こういった記事について、僕は今まで、あまり多く読む機会を得なかったからだ。こういった記事をもっと書いてくれる人が多く増えてくれることを期待してやまない。では、こういった記事とは何か? その感覚を普遍的に伝えられる手段を、僕はまだ持ち合わせていない。ただ、わかる人にはきっと、流し読みだけでも伝わると思う。願わくは、未来の自分にとっては、せめて伝わって欲しいと思う。さらに、それをもとに、新たなことを書いてくれることを願ってやまない)

三つの価値と肯定的世界観

人生には三つの価値がある。創造価値。

体験価値。

そして実存価値だ。

三つ目の価値については、僕はまだ理解できていない。しかし、二つ目まではとても単純だ。

三つの価値は、より根源に近づいている。すなわち、創造価値よりも体験価値が容易く(経験しやすく)、体験価値よりも実存価値の方が、人間にとって普遍的であるということだ。

仕事で失敗し、恋愛で失敗し、コミュニケーションで失敗し落ち込み、絶望しているそこの貴方であっても、創造価値がダメでも、体験価値がダメでも、普遍的な実存価値は手に入れることができるのである。

だから――人生は、人は、ただ、そこに命が与えられ、生きることそのこと・それ自体が素晴らしく、価値があるものなのである。

――といっておけば、大抵失敗しない。

そこに行き着くプロセスが理解できていなくても、何か大いなる真・善・美があるということを掲げていれば、それは「誤り」にはならないのである(※)。

ニーチェの……ニヒリズムといった思想においても、「結論」なるものは、「新しい価値の創造」である。

永劫回帰、永遠回帰で、終わりなきメリーゴーランドのように、ただ同じことの繰り返しが人生の「答え」であったとしても、「だからこそ」独力で、自由の中に自分の判断を基にして、力を手に入れて、価値をつくりあげていくような生き方――超人になれ、と、そう言うのである。

決して、ニヒリズムは、厭世思想なのではない。むしろ、ショーペンハウアーが先だって、世界の表層は苦しみなのだと、厭世感をうたったりしていた。

とりあえず、今、学校教育で教えるような思想は、絶対的に、結論的には「善」だったり、生きることの肯定を前提とされているのだ。

仏教しかり。人生の本質は苦しみだとして、すべてにおいて執着を離れろと――それは、「悟り」という仏教の目的に対してすら執着してはならないと言いつつも、それは決して、ラピュタのバルス的な滅びの呪文などではない。苦しみの中でも、積極的な人生肯定、自由な生き方をするための方法を説いているのである。

自殺して、人類は滅ぶべきだ、とかいう思想は、どこにも、絶対に、出回っていない。なぜか? 危険だし、役に立たないからだ。

※なんかすげーものが普遍的にあって、それの顕在化(表層化)が世界である――といった思想を、汎神論という。ヘーゲル哲学においては、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼといった流れで、すべては「世界精神」として真理や善に昇華していく、とされる。

疲れたとか面倒くさいということ

面倒だとか、疲れたとか言う人がいる。僕は、そういった言葉に価値を感じられない。

というのは、疲れたとか、面倒だということ「ない」ということではなくて、むしろ、その感覚は「すべて」において広まっているからだ。

仕事が面倒だから、アーリーリタイアをするために投資をして、3000万円以上稼いでいるサラリーマンの人もいるし、実際に、早期退職を実行して、悠々自適な生活をしている人もいる。

ただ、あまり羨ましいと思えないのは何故か。

そもそも、「悠々自適」な生活自体が、思い描けないからである。その、悠々自適な生活もまた、「面倒」で「疲れた」ものであるだろうと思ってしまうのである。

疲れたとか、面倒だ、という人がいるが、じゃあ、疲れたり、面倒じゃないことって何かあるだろうか?

お金が欲しいという人もいる。じゃあ、お金があって、何をしたいのか? 美味しいご飯? 女? 家? 車? 称賛? 名誉?

まわりまわって、結局全部「面倒」で「疲れる」ものだと僕は思っている。その多寡(多い少ない)はあるだろうが、結局のところ、生きることそれ自体は、面倒で疲れるものなのだ。

面倒とか、疲れたとかいう人は、さっさと自死したほうが、よほど幸せだと思うのである。

――でも。

人生は疲れたり面倒なものだけれども、一方で、素晴らしいもの(芸術やコミュニケーション)もあったりするから、だましだまし、それなりに生きていくことが正しい、とされているのである。

たいてい、どんな思想も、自己啓発も、生き方に関しての考え方はこの骨格・ロジックになっている。これ以外のものをみたことがない。

いや、あることはある。それこそ、先にあげた、「大いなる真善美がある」とするものだ。その大いなるものは、神であったり、教祖様であったり、宇宙であったり自然であったり科学であったりお金であったり。

まとめると、

・大いなる真善美があるとするもの

・人生の本質は苦しみであるが、良いこと・素晴らしいこともあるから、それだけで価値があるとするもの

この二つである。

僕が知っている思想は、大きく、この二つしかない。

いろいろ、難しく書いたり、素晴らしい表現で描かれたりしているけれども、どっちかしかないのだ。

二大価値観

簡単に書けば、・大いなる真善美がある(ヘーゲル的・スピリチュアル的)

・人生楽ありゃ苦もあるさ(ニーチェ的・仏教的)

ということだ。

でまぁ、一般論的なことばかり書いていると面白くないから、僕はどう思うかを書けば、二つ目の方が感覚的に近い。

ただ、楽あって苦もある世界が、「それだけで素晴らしいものである」という発想の理解ができていない。

世界というものが、果たして、存在することが本当に正しいのかどうか。

ただ、この疑問の立て方は間違っている。

そもそも、世界に、そのものに「意志」は存在しない。なぜなら、存在するとしてしまえば、一点目の価値観(世界の歴史は大いなる真理に近づいているのだ。それは一面を切り取ってしまえば無価値で無意味にみえるかもしれないが、それはジンテーゼをつくりだすためのテーゼであり、アンチテーゼであるのだ)に近い発想になるからだ。

カオス的、混沌の世界。それが世界の真の顔だ。

ただ生きている。それだけで価値だ――いや、価値だの意味だの言ってること自体がナンセンスだ。ただ、あるがまま、それだけなのだ、と。

それがゆえに、「生きる意味」なるものを考えることの無意味性の証明は、以上となる。

意味など存在しないのだから、考えること自体に意味はないのだ。

ただ、目の前の生活に全力投球したまえ。以上、であるのだ。

生きる意味を考えることに意味はないとすることもまた意味がない

まどろっこしい小見出しになったが、要は、だからといって、頭の中に生じる不快感だとか、疲れただとか、面倒だとかいった感覚を、なかったことにはできない、ということである。生きる意味を考えることに意味はないのかもしれない。

しかし、意味を問うのが、それもまた人間の本質とも言える。

どんな偉い人が言ったって、どんな歴史上の偉人がいったって、どんな親しい人がいったって、疲れたり面倒だと思ったものはそのとおり、疲れたり面倒なものなんだし、頭の中に生じた空虚感ってのは、それは決して、誰かに満たしてもらえるものなんかじゃないってことだ。

統一的な真理も、価値も、意味も、存在などしない。

しかし、だからといって、すべてに意味がないといえるわけでもない。

人は、時間に制約された存在である。

人は、身体に制約された存在である。

人は、欲望に制約された存在である。

その、制約の中にこそ、意味があるのだ。

そこから演繹(敷衍)してみれば、死後の世界を考えることが、意味のあることか、ないことか、自ずと答えはでてくる。

答えは――。

表面的には、「ない」。

何故ならば、人は、時間に制約された存在だからである。時間とは、言い換えれば寿命といってもよい。もちろん、寿命というものは、自分自身で絶対に分かるものではない――ゆいつ。唯一理解できる可能性があるとしたら、それは自死という方法によってだ。だが、その、自らの正常な判断において、自死を選び取ることが、本当にできるのか、というのは非常に難しい問題であり、それ自体も答えなど、表層上しか求められないであろう。わかりづらい表現になったので補足すれば、自死を選択し、実行したときの自分の状態が、正常であったかどうかは誰にも分らない――それは、自分自身にとっても分からないからだ。そして、自死を実行できたのならば、それは寿命であろうし、実行できなかったのなら寿命ではなかったに過ぎないからだ。

しかし、その無いという結論は、「生きる意味を考えることに意味はない」とするのと、同じ次元においてだ。

死後の世界という超越を創造することによって、制約された時空における生命活動に相互に影響させることができるのであれば、それはまた、真実であり、決して、意味のないものではない。

欲望を問うということ

時間も、身体も、動かしようがない。唯一、身体は、鍛えることはできる。しかしそれは、劇的な変身を伴うものではない。

「飲むだけで、着るだけで劇的ダイエット!」的なものに憧れる人がたえないのは、それだけ、身体という規定(制約)が動かしがたいものであるからだ。

僕は、コミュニケーション(恋愛やビジネスやスクールカーストでも、その他云々すべて)では見た目が9割だと思っている。

不良が、猫をかわいがってあげることでトキメキきゅんきゅんさせるというのも、それは、反転した見た目の応用利用に過ぎない。もやしっ子的ながり勉タイプが、重いものをひゅっともってあげたり男らしいところを見せることでトキキュンさせるのも、また然り。

もちろん、長く付き合うことによって、その最初の見た目というアドバンテージだったりウィークポイントだったりは変化していくものであるけれども、コミュニケーションの土台には、やはり見た目が大きく関係するのである。ちなみに、この見た目には、話し方や声といったもの、匂いといった目に見えない部分もそうだし、化粧や服飾ファッションといったテクニック部分も含めて考えたほうが良い。

そういう意味で、マジェスティックプリンスという作品の、ドーベルマンという部隊のリーダーが、「ヒーローに重要なこと? それは……顔がいいことだ」といったのはとても潔くて好感がもてた。

で、なんだっけ? 欲望についてか。

長く書いていると――ここまでで15分、30分ぐらい? だと、何だかよくわからなくなってくる。トランス状態だ。

まぁ、この没頭感的なのに入り込みたいから、僕はこうやって書いているのかもしれない。

逆に、そう、欲望の話と関連するけれども、ここまで没頭できることは、他に、今、僕にはない。

プログラミングしているときとかは、もう時間がワープしているような感じだけれども。

ネットサーフィンとか、ウォーキングデッドとか見ているときもそんな感じだけれども、その、「形に残る」的な意味においては、この記事を書くこと以上に、「楽しい」ことはない。

ああ……。今小見出しを見てみて、「欲望を問う」ということで、これは何を書いておきたかったかというと、つまり、欲望というのは、目先の快楽を追求するものであるのだけれども、ただし、「常にそれは本当に僕が欲しているものなのか?」という問いを深く、長く、強くかけられる人ほど、「真実的な」「普遍的な」「長期的な」「恒久的な」欲望に到達できる可能性がある、ということである。

目の前のやつがむかついたからといって、ケンカをふっかければ、勝つかもしれないが、負けるかもしれないし、社会的信用を失墜するかもしれないし、刺されて命を落とすかもしれない。

そこで、生じた欲望――いやそれは欲動と表現を変えたほうがよいのかもしれないが、本当に、自分として為すべきことなのかを問うことが重要だと思う。

意味を問うことの再浮上する重要性

だから、故に、問いをやめるわけにはいかないのだ。皮肉である。

無気力を生じさせるのが、意味を問うことであるにもかかわらず、結局、意味を問うことでしか自分自身を保持することができないのだ。

(かっこ書きである。トランス状態――恍惚状態が終わり、途端にまた、無気力に陥る。仕事が忙しいとか、土日も予定があるとか、たいした問題ではないのだ。なんかの作品でみたけれど、「もっと、あの人の人生にちゃんと関われたらよかったな」みたいなセリフがあって、面白いというか、感傷的な感覚になった。なるほど、俺は、他者からの干渉も求めていなかったし、「自分がされて嫌なことはしない」というポリシーの元、あまり他者への干渉もしたことがなかったなと思った。まぁこの時点で、「干渉」という言葉を持ち出す時点で頭が狂ってるのかもしれない。相互依存――やや、ちがうちがう、相互関係とか、扶助とか、助け合いとか、そんなんでいいじゃないか。しかしそれは、「人に迷惑をかけてはならない」というポリシーと、またもや相反するものである。つまり、世界は複雑なのだ。唯一子供に正しいこととして教えることができるとしたら、世界は複雑で、どこまでも調整と折衷の中で、相対的な幸福を求めていくしかないのである、ということである。だって、世界が美しいものだったり、人間が素晴らしいものだったら、もう何千年も何万年も経っているのだから、世界平和が成し遂げられ、凄惨な殺人事件とか喧嘩とかなくなっててもいいじゃないか、と思うだろう。いや今もなお、素晴らしい神の国に近づく過程なのだ……といった言説を信じることは、決して馬鹿らしいことではないと思うけれども、ヘーゲル的な思想を無批判に、手放しで喜び賛同できるほど、僕ら人間はもう単純ではないということだ。――この記事の結論は、とても薄いものになった。ただ、30年という自分の人生の総まとめではあるだろう。これ以上書いても、新しいことは生じないと思う。薄っぺらい気もするが、でも、僕の記憶力ではこれが限界だったのだ。まぁ、ただ、価値はあると思う。何故ならば、こういった記事について、僕は今まで、あまり多く読む機会を得なかったからだ。こういった記事をもっと書いてくれる人が多く増えてくれることを期待してやまない。では、こういった記事とは何か? その感覚を普遍的に伝えられる手段を、僕はまだ持ち合わせていない。ただ、わかる人にはきっと、流し読みだけでも伝わると思う。願わくは、未来の自分にとっては、せめて伝わって欲しいと思う。さらに、それをもとに、新たなことを書いてくれることを願ってやまない)

今日の一言「自分を行動させるものは何か」「欲望を取り戻すには」

実存的空虚感といったものが、蔓延していることを前提とする。そのため、そもそも、生きることについて問いを立てたことがない人にとっては無価値であろう。

初めに、その実存的空虚感(意味の喪失感)が何故起こっているのか。これは、とある本によれば、先進国であれ途上国であれ、資本主義国家であれ共産主義国家であれ、「ビザなし」で広まっているとされている。本当にそうなのか? もしそうだとしたら面白いと思うけれども、その点には触れない。

僕は、理由として、宗教やイデオロギーなど、伝統的な権威(価値)が相対的になったからだと思う。

言い換えれば、「自由」を手にしたからだ。――という方向で書きたかったけれども、共産主義国家や途上国でも関係なく広まっているとしたら、果たしてそれらの環境が「自由」なのかは、感覚的に謎なので、疑問が強まる。ただし、相対的に豊かさや情報が広まることによって、その環境下での自由が大きくなっているとすれば、案外間違いではないと思う。

では、なぜ伝統の喪失(=自由)が、意味の喪失感を生じさせるのか。

意志の根拠をもてなくなるからだ。雑に書けば、自分で判断し、決断し、行動することが重いからだ。

――さて自由になったとしよう。自由になって、自由がゆえに(自己)責任という重さはあるが、それゆえに謳歌できることも多いだろう。人生を楽しむことができる余地も増えるはずだ。

そのためには、自分の感性に従ったほうが良い。いろんな人がいて、いろんな考え方がある。いろんな生き方ができる。それが自由なのだ。

そこで重要になるのは、自分の気持ち、感情、欲望だ。

欲望に従って生きること。――ただ、その欲望とは、目先の快楽のみをさすのではなく、崇高な、理想的な、相互協力的な欲望も含まれる。人に感謝されて嬉しかったり、人の役に立って満足感を覚えたり、難しいことをやり遂げた時の達成感。それらを求めるのも、欲望だ。

そう。

伝統が失われた場合、次に重要なのは欲望なのだ。

その欲望も徐々に消えていく場合がある。そして、それこそが、実存的空虚感といった状態である。

欲望の対義は、絶望だ。

絶望とは、法界悋気……ルサンチマン(怨恨)や、すっぱいぶどうのような合理化などとは異なる。「ああしたいけど、僕には力がないから無理なんだ……」というのは、絶望ではない。失望だ(絶望と失望を使い分けてみたが、言葉の微妙な表現に特に意味はない)。

本当は求めたいモノ・コトがあるにも関わらず、それへの到達が不可能だと「あきらめ」てしまった状態と、そもそも、求めたいモノ・コトがあるのかどうかもわからない状態では、大きく異なるのである。

では、何故欲望が消えるなんてことはあるのだろうか。

人は、パンのみに生きるにあらず、だからである。

40代ぐらいで、無職で、孤独で、たまにバイトをしたりして、日々を牛丼などのファストフードで食いつないでいる人もいる。――と書けば、なんか「大変そうだなぁ」と思うわけだけれども、果たして、どうして、そういった感じを思うのだろうか。

ご飯食べて眠れるだけ十分ではないか。がんばってお金をためたら、女性と性欲を満たすこともできるかもしれない。

もちろん、そうしたことで満足して人生を送っている人もいる。

一方で、お金もあるのに、「むなしい」なんて言っている人は、ただの贅沢ではないか。おごりではないか。なまけものではないか。

下をみればいくらでも下はあるものだし、上をみればいくらでも上がある。当たり前だ。本当の下の人は、下にいけばいくほど少なくなるし、逆もしかりだ。統計というよりも、算数的というか。

さらに、上も下も、それを決める評価軸など存在しないのである。

あるとすれば、それこそ「欲望」なのである。

お金を欲する人は、お金の多寡が評価軸だし、モテたい人はイケメン(顔や性格)度が評価軸だし、支配欲がある人は権力が評価軸だ。それらの評価軸は様々で、曲がっていたり、交錯したり、重なっていたり、一様ではない。

だから、他者と比較することに意味はないのだ。

そして、今、さらに、「欲望」が出現した。

そう。評価を求めること……「よい人生」なるものを求めるためには、やはり「欲望」が必要なのだ。

先日も書いたが、素直に、僕が今求めるものを書くのであれば、「なにもないこと」を欲している。

矛盾ではないか。

欲望とは、何か欲する、内なる声……欲しいものだとか、欲しいことだとか。

それなのに、「なにもないこと(もの)を欲する」というのは、言葉として、文章としてなりたっていないのではないか。

しかし、考え方や目線を変えれば、例えば、小欲や瞑想や坐禅によってアタラクシア(心の平静状態)や涅槃を求める生き方だってあるわけだし、「なにもない」を欲するというのもそこまで矛盾ではないかもしれない。

ただ、ここで、僕は思ってしまうに、それは、「無」や「死」とは異なるものなのだろうか、ということである。

死は避けられない……一方で人は、いや生物は、自己保存欲求など(生きたい・知りたい・仲間になりたい)をインプットされているため、死をできるだけ回避しようとするのである。フランスの哲学者(バタイユさん)なんかは、芸術なんかも、死からの逃避によって美しく仕上がるのだとか言っていた気がする。そうした表現はびびっとくる(感動する)ものである。フランクルさんの言うところの体験価値だ。

死への希求……ああ、これも、誰かが言っていた(書いていた)気がする。これは誰だったかなぁ。忘れたなぁ。どうこうした場合に、人は死を求めるようになる……とかそんな文脈だったような気もするけれども。

教科書に書いてあることって、ある程度客観性があるし、人類社会にとって「役に立つこと」である。

有害図書っていう存在もあるようだ。

ということはだ。逆に考えれば、今あるものは、今まで残ってきたもの(考え)は、「よいもの」だけであるということだ。(キノの旅の「本の国」ってのがそれ系の話である)

どうにも、とりあえず、「死んじゃいけない」とか、そういった考えが前提にある。

なんかそういう、最初から存在する圧力、バイアスってものを、いったん全部取り払いたい。

結論として、結果として、もしくは妥協案かもしれないが、最終的に「死ぬのはよくない」ということになったとしても、最初からその前提ありきで考えたら、感じたら、欲望を思ったら、――とりあえず僕は、僕の中では、やっぱりどこかで支障、故障が発生する気がする。

完全自殺マニュアルじゃあないから、別に死ぬことを肯定するわけでも、勧めるわけでもないが、やっぱり落ち着いて考えたいと思う。

こう、つかみどころのない、雲や霞を食べたいとか言ってるようなものである。

忙しいなら、時間をつくればいいじゃない?

というアドバイスが浮かぶと思う。なるほど、それは一つ方法としてよさそうだ。

が、例えば、今日もわりかし早く帰ってきたけれども、イライラというか、気分の落ち着かなさは何らここ最近と変わらなかった。

なにもないものが欲しい、とは、もっといってしまえば、別に「時間」が欲しいわけでもないのである。

どっちかというとトランス状態、瞑想状態が近いのかもしれない。

じゃあ寝たら?

というアドバイスも浮かびそうだ。

しかし、睡眠もまた解決させない。むしろ、睡眠はさらなる憂鬱感を高めたりもする。

そうやって、突き詰めて考えていくと、自然に浮かんでくるのが、「じゃあ死ねよめんどくせぇ奴だな」という言葉である。

……ひどい、哀しくなる(かっこわらい)。

そこで、新たに、救済、福音となるような言葉、問いというのが、「生きる意味を徹底して考えるがよい」ということである。

だから、それに関する本(たとえば、物理学の本や生物学や宇宙に関しての本なんかもそのうちの一つだし、医学や精神医学や心理学(ビジネス本や啓発本も含めてもよいし)、哲学だってそうだし、歴史だってそうだ)を読むのは、自己の呵責を生じさせないし、ましてや、こうした記事を書くことも、何ら責められるものではない。

だから、僕は書かねばならぬのである。これはもはや、使命感というか、――いやそんな大層なものではなく、「それしかできない」というか、呪縛のようなものかもしれない。

(かっこ書きである。で、タイトルと内容が一致していないという事案が発生。「言葉」と「行動」と「感情」が一致していないと。これもまぁ、「言行一致」がかっこよい、とされるけれども、まぁ、矛盾に満ちた表現である。じゃあ、ビジネスマナーとか、建前とか、コミュニケーションにおける形式的な様式というのは、なんなのか。いやまぁ、それを、「感情」や思考から切り離して、もはや自然に行うことができるようになるのが「大人」なのかもしれないが(キノの旅の「大人の国」がそれ系の話である)。ので、別に、言葉や感情と、行動が一致してなかろうが、感情と言葉が別であろうが、そんなの、大した問題じゃあないのである。じゃあ何が問題なのかといえば、「人を騙している」ということである。――というのは表現ミスだ。騙してもよいのだ。問題は、その「意図」である。騙すという言葉を使うと、ネガティブな印象を皆思うだろう。しかし、きれいなウソってのもあるだろう。それと同じだ。消極的な嘘というのもある。率直に気持ち悪い奴だと思っても、それを表現しないで黙っているという場合がそれだ。伝えてはいないから、嘘ではないが、しかし、心の中では見下したり、けなしたりしているのである。でもそういうことを、率直にいつでも相手に伝えることが必ずしもよいことではないだろう。「好き」という感情。「好き」「愛している」という言葉――そしてその言葉を表現する行動。そこに、感情がなくても言葉と行動ができるのが、「サイコパス」と呼ばれたりする。しかしそもそも、感情なんてものが、本当に誰にも共通に備わっているのだろうか(=哲学的ゾンビ・クオリア)。そして、自分自身で感じている――と思っているのが、本当に「感情」なるものなのだろうか。感情なんて、そもそも、「好き」「嫌い」といった単純なものにわけられるのか。確かに脳の「側坐核」が情報のレッテル貼りをしているが、顕在化した意識において、それを行動にまで影響させる過程において、果たしてそんな単純な「好き」「嫌い」の原理で動いているのだろうか。では、「疲れた」という感覚は、感情なのか。イライラは、「好き」「嫌い」のどちらなのか。イライラが好きというのは形容矛盾なので、たぶん「嫌い」カテゴリなのだろうが、しかし、イライラって嫌いってことなの? 何に対して? 対象は? よくわからないけれどもイライラするってこと、ない? あるよね。それは何に対してイライラしているのか。それは好き嫌い関係するのか。そして突然だけれども、目が明かなくなってきたので強制終了)

伝統の喪失

根拠なく書いていく。この記事は、意味への信仰を、多くの人が失っているという仮定に立つ。実存的空虚感といったものが、蔓延していることを前提とする。そのため、そもそも、生きることについて問いを立てたことがない人にとっては無価値であろう。

初めに、その実存的空虚感(意味の喪失感)が何故起こっているのか。これは、とある本によれば、先進国であれ途上国であれ、資本主義国家であれ共産主義国家であれ、「ビザなし」で広まっているとされている。本当にそうなのか? もしそうだとしたら面白いと思うけれども、その点には触れない。

僕は、理由として、宗教やイデオロギーなど、伝統的な権威(価値)が相対的になったからだと思う。

言い換えれば、「自由」を手にしたからだ。――という方向で書きたかったけれども、共産主義国家や途上国でも関係なく広まっているとしたら、果たしてそれらの環境が「自由」なのかは、感覚的に謎なので、疑問が強まる。ただし、相対的に豊かさや情報が広まることによって、その環境下での自由が大きくなっているとすれば、案外間違いではないと思う。

では、なぜ伝統の喪失(=自由)が、意味の喪失感を生じさせるのか。

意志の根拠をもてなくなるからだ。雑に書けば、自分で判断し、決断し、行動することが重いからだ。

欲望の復興

話しをさっさと進めたい。――さて自由になったとしよう。自由になって、自由がゆえに(自己)責任という重さはあるが、それゆえに謳歌できることも多いだろう。人生を楽しむことができる余地も増えるはずだ。

そのためには、自分の感性に従ったほうが良い。いろんな人がいて、いろんな考え方がある。いろんな生き方ができる。それが自由なのだ。

そこで重要になるのは、自分の気持ち、感情、欲望だ。

欲望に従って生きること。――ただ、その欲望とは、目先の快楽のみをさすのではなく、崇高な、理想的な、相互協力的な欲望も含まれる。人に感謝されて嬉しかったり、人の役に立って満足感を覚えたり、難しいことをやり遂げた時の達成感。それらを求めるのも、欲望だ。

そう。

伝統が失われた場合、次に重要なのは欲望なのだ。

欲望の喪失

ところが。その欲望も徐々に消えていく場合がある。そして、それこそが、実存的空虚感といった状態である。

欲望の対義は、絶望だ。

絶望とは、法界悋気……ルサンチマン(怨恨)や、すっぱいぶどうのような合理化などとは異なる。「ああしたいけど、僕には力がないから無理なんだ……」というのは、絶望ではない。失望だ(絶望と失望を使い分けてみたが、言葉の微妙な表現に特に意味はない)。

本当は求めたいモノ・コトがあるにも関わらず、それへの到達が不可能だと「あきらめ」てしまった状態と、そもそも、求めたいモノ・コトがあるのかどうかもわからない状態では、大きく異なるのである。

では、何故欲望が消えるなんてことはあるのだろうか。

人は、パンのみに生きるにあらず、だからである。

40代ぐらいで、無職で、孤独で、たまにバイトをしたりして、日々を牛丼などのファストフードで食いつないでいる人もいる。――と書けば、なんか「大変そうだなぁ」と思うわけだけれども、果たして、どうして、そういった感じを思うのだろうか。

ご飯食べて眠れるだけ十分ではないか。がんばってお金をためたら、女性と性欲を満たすこともできるかもしれない。

もちろん、そうしたことで満足して人生を送っている人もいる。

一方で、お金もあるのに、「むなしい」なんて言っている人は、ただの贅沢ではないか。おごりではないか。なまけものではないか。

他者との比較は誤り

しかし、他者と、他環境と比較することは、何の解決にもならないと、この点については何度も書いてきた。下をみればいくらでも下はあるものだし、上をみればいくらでも上がある。当たり前だ。本当の下の人は、下にいけばいくほど少なくなるし、逆もしかりだ。統計というよりも、算数的というか。

さらに、上も下も、それを決める評価軸など存在しないのである。

あるとすれば、それこそ「欲望」なのである。

お金を欲する人は、お金の多寡が評価軸だし、モテたい人はイケメン(顔や性格)度が評価軸だし、支配欲がある人は権力が評価軸だ。それらの評価軸は様々で、曲がっていたり、交錯したり、重なっていたり、一様ではない。

だから、他者と比較することに意味はないのだ。

そして、今、さらに、「欲望」が出現した。

そう。評価を求めること……「よい人生」なるものを求めるためには、やはり「欲望」が必要なのだ。

正しい欲望とは存在するか

ここから、欲望に絞って書いていく。先日も書いたが、素直に、僕が今求めるものを書くのであれば、「なにもないこと」を欲している。

矛盾ではないか。

欲望とは、何か欲する、内なる声……欲しいものだとか、欲しいことだとか。

それなのに、「なにもないこと(もの)を欲する」というのは、言葉として、文章としてなりたっていないのではないか。

しかし、考え方や目線を変えれば、例えば、小欲や瞑想や坐禅によってアタラクシア(心の平静状態)や涅槃を求める生き方だってあるわけだし、「なにもない」を欲するというのもそこまで矛盾ではないかもしれない。

ただ、ここで、僕は思ってしまうに、それは、「無」や「死」とは異なるものなのだろうか、ということである。

死は避けられない……一方で人は、いや生物は、自己保存欲求など(生きたい・知りたい・仲間になりたい)をインプットされているため、死をできるだけ回避しようとするのである。フランスの哲学者(バタイユさん)なんかは、芸術なんかも、死からの逃避によって美しく仕上がるのだとか言っていた気がする。そうした表現はびびっとくる(感動する)ものである。フランクルさんの言うところの体験価値だ。

死への希求……ああ、これも、誰かが言っていた(書いていた)気がする。これは誰だったかなぁ。忘れたなぁ。どうこうした場合に、人は死を求めるようになる……とかそんな文脈だったような気もするけれども。

焚書坑儒

昔、儒学という学問が中国であって、それらが現政府を批判する思想だとして弾圧されたことがあった。教科書に書いてあることって、ある程度客観性があるし、人類社会にとって「役に立つこと」である。

有害図書っていう存在もあるようだ。

ということはだ。逆に考えれば、今あるものは、今まで残ってきたもの(考え)は、「よいもの」だけであるということだ。(キノの旅の「本の国」ってのがそれ系の話である)

どうにも、とりあえず、「死んじゃいけない」とか、そういった考えが前提にある。

なんかそういう、最初から存在する圧力、バイアスってものを、いったん全部取り払いたい。

結論として、結果として、もしくは妥協案かもしれないが、最終的に「死ぬのはよくない」ということになったとしても、最初からその前提ありきで考えたら、感じたら、欲望を思ったら、――とりあえず僕は、僕の中では、やっぱりどこかで支障、故障が発生する気がする。

完全自殺マニュアルじゃあないから、別に死ぬことを肯定するわけでも、勧めるわけでもないが、やっぱり落ち着いて考えたいと思う。

切り捨てるもの選択するもの

しかし、なにもないものが欲しいというのは、とても難しいことである。こう、つかみどころのない、雲や霞を食べたいとか言ってるようなものである。

忙しいなら、時間をつくればいいじゃない?

というアドバイスが浮かぶと思う。なるほど、それは一つ方法としてよさそうだ。

が、例えば、今日もわりかし早く帰ってきたけれども、イライラというか、気分の落ち着かなさは何らここ最近と変わらなかった。

なにもないものが欲しい、とは、もっといってしまえば、別に「時間」が欲しいわけでもないのである。

どっちかというとトランス状態、瞑想状態が近いのかもしれない。

じゃあ寝たら?

というアドバイスも浮かびそうだ。

しかし、睡眠もまた解決させない。むしろ、睡眠はさらなる憂鬱感を高めたりもする。

そうやって、突き詰めて考えていくと、自然に浮かんでくるのが、「じゃあ死ねよめんどくせぇ奴だな」という言葉である。

……ひどい、哀しくなる(かっこわらい)。

そこで、新たに、救済、福音となるような言葉、問いというのが、「生きる意味を徹底して考えるがよい」ということである。

だから、それに関する本(たとえば、物理学の本や生物学や宇宙に関しての本なんかもそのうちの一つだし、医学や精神医学や心理学(ビジネス本や啓発本も含めてもよいし)、哲学だってそうだし、歴史だってそうだ)を読むのは、自己の呵責を生じさせないし、ましてや、こうした記事を書くことも、何ら責められるものではない。

だから、僕は書かねばならぬのである。これはもはや、使命感というか、――いやそんな大層なものではなく、「それしかできない」というか、呪縛のようなものかもしれない。

(かっこ書きである。で、タイトルと内容が一致していないという事案が発生。「言葉」と「行動」と「感情」が一致していないと。これもまぁ、「言行一致」がかっこよい、とされるけれども、まぁ、矛盾に満ちた表現である。じゃあ、ビジネスマナーとか、建前とか、コミュニケーションにおける形式的な様式というのは、なんなのか。いやまぁ、それを、「感情」や思考から切り離して、もはや自然に行うことができるようになるのが「大人」なのかもしれないが(キノの旅の「大人の国」がそれ系の話である)。ので、別に、言葉や感情と、行動が一致してなかろうが、感情と言葉が別であろうが、そんなの、大した問題じゃあないのである。じゃあ何が問題なのかといえば、「人を騙している」ということである。――というのは表現ミスだ。騙してもよいのだ。問題は、その「意図」である。騙すという言葉を使うと、ネガティブな印象を皆思うだろう。しかし、きれいなウソってのもあるだろう。それと同じだ。消極的な嘘というのもある。率直に気持ち悪い奴だと思っても、それを表現しないで黙っているという場合がそれだ。伝えてはいないから、嘘ではないが、しかし、心の中では見下したり、けなしたりしているのである。でもそういうことを、率直にいつでも相手に伝えることが必ずしもよいことではないだろう。「好き」という感情。「好き」「愛している」という言葉――そしてその言葉を表現する行動。そこに、感情がなくても言葉と行動ができるのが、「サイコパス」と呼ばれたりする。しかしそもそも、感情なんてものが、本当に誰にも共通に備わっているのだろうか(=哲学的ゾンビ・クオリア)。そして、自分自身で感じている――と思っているのが、本当に「感情」なるものなのだろうか。感情なんて、そもそも、「好き」「嫌い」といった単純なものにわけられるのか。確かに脳の「側坐核」が情報のレッテル貼りをしているが、顕在化した意識において、それを行動にまで影響させる過程において、果たしてそんな単純な「好き」「嫌い」の原理で動いているのだろうか。では、「疲れた」という感覚は、感情なのか。イライラは、「好き」「嫌い」のどちらなのか。イライラが好きというのは形容矛盾なので、たぶん「嫌い」カテゴリなのだろうが、しかし、イライラって嫌いってことなの? 何に対して? 対象は? よくわからないけれどもイライラするってこと、ない? あるよね。それは何に対してイライラしているのか。それは好き嫌い関係するのか。そして突然だけれども、目が明かなくなってきたので強制終了)

今日の一言「矮小な自分を恐れる必要はない」「面白くなさよりも分かりづらくなることを危惧しなさい」

この小見出しは、必ずしも内容と一致しているかというとそうではない。けれども、重要なのは、「こういうことを書こうと思った」という方針が見えることである。実際書いている内容が異なろうが、小見出しを書いた時点では、「そう思った」のである。

ただ、分かりづらいなとは思うけれども、何となく、「こういうことを書きたいだろうな」ということは、自分自身の書いたことなので分かる。

それで、分かりづらい理由をさらに考えてみたときに、その時の「感情」が見えないことが一番の原因に思った。

例えば、

自分で書いたものについてもそうなのだから、ましてや他者が読んだときに一体何を理解可能なのだろうか、と思う。

ただ、この記事は、カテゴリが「イライラ対処」であるし、単に、いじめによる自殺といった事件のニュースを見て、腹立たしく感じたことの表現なのだ。

僕はいじめ反対である。ところが、このいじめというのは、社会や集団の構造上発生する可能性がゼロにはできないものだとも思っている。ここに、僕の「理想」なるものと、現実と折り合いをつけなければいけないという葛藤が生じ、イライラが生じるのである。

上の僕の記事におけるポイントは、最初の「その場限りの、賞味5分の感傷に過ぎない」という部分だ。多くの人は、いじめによる自殺といったニュースを見れば、「ひどい」といった同情的な感情が生じる。「いじめはよくないことだ」と口々に言う。だが、その感情を、いかに自分の行動や生活に反映することができるのか。実際に実践しているのか、その点が疑問である。それを、「賞味5分の感傷」と表現している。――ちなみに、これは別に僕の表現ではなく、EDENという漫画の一シーンからの抜粋。

でも、その11月29日の記事を読んでみて、面白いかどうかは別として、「分かりづらさ」はなかった。その点はよかったと思う。まぁ、「単にイライラして無気力なんだね」というだけのテーマなので、分かりづらさも分かりやすさもへったくれもないが。

しかし、2012年の記事の方も、まぁいってしまえば、「いじめのニュースにイライラした」というだけなのだ。

ただ、そのことが、何となく明確に書いていないので分かりづらいのである。

そういう意味で、「匿名」のブログってよいと思う。実名でお金稼ぐ目的でやってるブログと、こういうブログとは別の方が良い。こういうブログが不要な人もいるだろう。でも僕は必要だ。

でもそれらはできるだけ最小限の方が良い。ぼかしすぎると、未来の自分に対しても何がなんだか分からなくなってしまう。それじゃあ意味がない。

いや、考えることは必要だ。でも、考えるのであれば、ぜひ、そのプロセス(過程)も書いておくべきだ。むしろ、結論よりも過程の方が重要になることもある。

というか、前にも書いた気がするが、「結論なんてそんなに重要じゃない」のである。

その結論を、いかに自分のものとするか。自分の考えにするか。様々な条件や環境下においても、普遍性をもたせられるか。そっちの方――つまり、実践性が重要である。陽明学すげえ――とかノイズを書くと分けわからなくなる可能性もあるが、これもまたゼロ秒思考である。

そういったノイズを書くのも悪くない。ゼロ秒思考の良い面でもある。

ただ、ノイズばっかりになると確かに骨子(メイン軸)が分からなくなるので、そこらはテクニックでカバーする。例えば、「ダッシュ(――)」といった記号で分離するとか、改行して段落わけるとか。小見出しつけるのも有効だ。

ゼロ秒思考とか言葉の定義づけをしても、それもいわばその一とその二に還元される内容である。

言いたいことはシンプルだ。

シンプルに書いたほうが良い、ということだ。ただ、それは、ノイズを否定するというわけではないという、ことだ。むしろ、ノイズが、そのシンプルな内容の本質だったりする。

シンプルに書いたことは、ただの「シニフィアン」=「意味を表現しているもの」であり、ノイズこそが、「シニフィエ」=「意味されるもの」ではないか、ということだ。(ソシュールの言語学)

そういう意味で、先日読んだ本で、哲学者カントとニーチェの事物に関する捉え方の違いというのが面白かった。

――ええと、カントとニーチェである。

ニーチェといえば、「神は死んだ」という表現が有名である。

カントは、とっても几帳面(道徳的)な人だったというのが有名である。

さて、認識の話である。

カントは、絶対正しい認識がある=真理があるという立場である。同じリンゴであっても、人間と動物、微生物のそれぞれの立場において、リンゴという認識が異なる。

人間は、赤くて丸い食べ物で甘酸っぱいという認識をもつかもしれない。

動物は、丸い物体という認識をもつかもしれない(色が判別しづらい動物だったとして)。

アメーバは、そもそも、丸いという認識すらもてないかもしれない。

それぞれの身体的限界性によって、認識は異なるということの例である。

ここまでは、カントもニーチェも同じである。

カントは、さらに、「神の認識」があると考えていた。つまり、リンゴという物体の分子素粒子レベルでの認識から、リンゴの来歴、未来の価値まで含めた完全な認識である。

ニーチェは、「そんな神の認識なんてないッス。どこまでいっても、それぞれの個体(人間や動物やその他)の身体と欲望によって、認識なんて異なるッス」といった。

ニーチェの哲学が斬新であったのは、神という概念をとっぱらったというのもそうだが、「真理」とか「完全」といった概念を壊したことである。

まぁ、ここまでのことは、多くの人が知っていると思うが、ニーチェはさらに、「その上で」新たな価値体系を築こうとした――とされているが、そこらへんの内容がどうにも僕はよく理解できないので、もう少し勉強しようと思っている。

いや、その、永劫回帰――あんまり意味のない人生の中で、何かの真理に頼らず、独力として、ただ生きることに意味をもたせて……すなわち「超人」として生きることが重要だ――といった表現は何となく分かっている。

問題は、その「超人」たるものが、そもそもどうやってなれるんだ――いや、なれるというか、そういう「感覚」、つまり、「意味がないけれども生きた方がいい」、という結論的感覚にどうやったらなれるのか、というのがさっぱりわからない。

その点は、精神科医のフランクルさんも、三つの価値を説く中でおっしゃっておられて、――すなわち、体験価値、創造価値、実存価値というものの、3つ目の、「ただ生きていること自体が重要なのだ」ということなのだけれども、それがよく分からない。

いや、分からないのではなくて、言いたいことは分かるのだけれども、なんだか「そう思えない」のである。

そういえば、――これはノイズだが――ある友人と話をしていて、「いやお前それは分かっていないだろ」と言われたこともあった。その「分かる」という意味を、言葉としての意味として分かったかどうか、という点であれば、僕は分かっているのだ。ただ、「その言ってることが自分の感覚として浸透したか」という意味であれば、僕は分かっていないのである。

そう、これは、他の人と話していてもそういう話題になることがある。なんだか、不満に思うことが多い。「分かる」という言葉が、実は多元的・多次元であることをちゃんと分かっていて、その人たちはいっているのか、という点と、その「分かる」ということを、相手にどこまで求めようとしているのか、自分自身で理解しているのか、という点が疑問だ。

これを話し出すと、コミュニケーションとは何か、という話しをしたくなる。

コミュニケーションとは、情報伝達のことである。で、その情報伝達とは、何のために行われるのか。究極には、相手に自分の思う行動(これは思考も含まれる)を行ってもわるためである。

そういう意味で、僕は、人の話を「聞かない」し、人の話を「分からない」のである。そういう意味で、周りの人が言うなら、僕は、心より浸透した考えをもって、「ああそうだね、僕は人の話を聞かないし分かっていないよ」と答えられる。ただ、その人の言わんとしていることは「分かっている」。「そういう考えもあるんだね」という意味において。「そういう考えもあるんだね――でも僕はそう思わないよ」という意味ではないが、その、「完全なる認識」にならなければ、「わかったことにならない」というのは、僕はそれは違うと思う。

そういうことを書き出すと、段々さらに過激になっていくけれども、人は究極的には分かり合えないと思っている。――この表現もまた微妙であり、あまり使いたくないのだけれども、まぁこれは、「人間嫌い」と僕がたまに使うのと同じレベルの、他愛のない表現だ。

長くなったな。この話とりあえず終わり。

でも、なんかたまたま手に取った本を読んでみたら、いろいろ思うところは発生した。

その行為は、僕が、仕事や遊びや睡眠や食事をすることによって、なんだかすり減った感じがすることを、生じさせなかった。

だから、書くことと、本を読むことは、できるだけやったほうが良い。

ということを書くために、上の小見出し「認識について」を書いたわけだが、――つまり、5・6年前の過去の記事は、その「認識について」小見出し部分しかないようなものが多いのである。

そうすると、この、「実存的な意味において」の表現が全く分からないので、結果的に「わかりづらい」ということになるのだ。

以上、この記事は、面白くないかもしれないが、とても分かりやすい記事になったはずだ。

こういう記事を、是非、これからも目指して書いたほうが良い、というまとめを書いて終わりとする。

(かっこ書きである。かっこ書きなのだけれど、本文の方に書ききれたので、特に書くことがない。そう、このかっこ書きは、補足とかいう生ぬるいものではなくて、むしろ「本題」なのであったりする。まぁ位置づけは特に定まっていないけれど、かっこ書きの方が、「率直さ」は高いと思う。ある意味、適当なことを書いているだけでもある。しかしその、「適当なこと」というのが、本当にでたらめ、創造上の産物、なのであれば別だが、まがいなりにも、僕の頭の中には浮かんだものであるのであれば、「有効な日記を書くために:その三」あたりで書いた、プロセス重視という面で大事だとも思う。あえて、かっこ書きで補足するとすれば、今回は、あえて、「じゃあそもそも、なんでブログに書くんだ」という、いつも問いが発生することをスルー(無視)したことである。そもそも、「自分のため」に書くのであれば、率直に書くのであれば、そのために時折匿名性を維持するための工夫も必要なのであれば、パスワードロック付きのローカル日記にでも書いていたほうがよいのではないか? という疑問についてだ。この疑問は常に生じるのだけれども、まぁ、これは何度も記事にもして「自分自身を納得させ」ているので、あえて触れなかった。――ああ、でも、もうひとつ補足しておいた方がいい。その、本を読んで思うところがあったのは、とても良いところだけれども、そもそも、「イライラ対処」的な状況の時に、そんなことできないだろう、という現実問題である。無気力のときの怖さってのを、知っている人は知っていると思うけれども、あれはホント怖いものである。ああ、怖い。ルーチンさえ脅かされる。そういや、筋トレルーチンは400日超えたのか。それはまぁすごい気がするな。腕振り運動とスクワットは、できたりできなかったりしているけれども、最近は継続できている。創作ルーチンは駄目だなぁ……いや、でも、あれってそもそも、21時前に帰れたら又は特別な事情(イベント等)がない場合やる、っていう免除規定だったんだから、あながち、ダメな期間ってそんなない気もするんだけど……ちゃんとカウントできていないから、どのみちだめだな。そういや、連載も止まっちゃってるじゃないか。うーむ……。しかしその、連載がとまってるとか、ルーチンが崩壊したとか、そんなことそもそも気にできなくなるのが無気力期間であるのだから、そういう意味で、若干、今は回復傾向であるということか。そう、だから、ルーチンというのも、レベル1と、レベル2があるのである。意識して実行できているのがレベル1。意識せずに完全な習慣化された場合はレベル2である。この、レベル1からレベル2へのハードルは結構高い。結構高いので、そのプロセスを、もう少し細かく観察してみてもよいかもしれない。――あと一つ、かっこ書きも結局長くなってしまったけれど、一つ書いておけば、ウォーキングデッドを見ているのも時間が奪われている原因だな。あれ、面白いっちゃ面白いんだけど、なんというか、「得るものがない」感が半端ない(かっこわらい)。というか、なんか、こう、ダラダラ感がある。続きが気になって見ちゃうんだけど、まぁ、その――なんか、見終わっても感慨がないんだよな。それぞれのエピソードに意味はあるし、面白いし、感動もするんだけど、なんか、全体として「無意味感」が強い。――そういう意味で、僕の今の感覚をとっても良く表現している作品な気がして、よいっちゃあよいんだけど、なんか、はっきり書けば「すり減ってる」感が強まるというか、「やる気がなくなる」んだよな。うーん、その、リアリティ・グロテスク・無情・無常感では、ゲームオブスローンズの方が高いのだけど、ゲームオブスローンズは、なんか上手く表現できないけど、楽しい。なんだろう、なんか違うんだよなぁ。こう、人間ドラマ的な表現でいえば似ている気がするんだけど。まぁ、ウォーキングデッド、ダリル氏がかっこよいんだよなー。なんか最初のはみだし感というか、不良感があっていけすかない奴だと思っていた印象が、物語が進むにつれてどんどん変わってきたのがよかった。そういう意味だと、あんましブレてないのって、主人公のリック氏だけな気がする。他の面々は、まぁ、いい意味でも、悪い意味でも成長している。大人でも環境が変わると、いろいろ変わるんだね~という意味で面白い。そして、その成長むなしく突然物語から退場していく……のだけど、まぁ長くなったな。とりあえず、エピソード3まで全部見終わったところで、しばらく見ないようにしようという誓いを込めて、以上)

5、6年前の日記を読んで

まだ、この小見出しを付けない頃のブログ記事を読んでいて、分かりづらいなと感じた。この小見出しは、必ずしも内容と一致しているかというとそうではない。けれども、重要なのは、「こういうことを書こうと思った」という方針が見えることである。実際書いている内容が異なろうが、小見出しを書いた時点では、「そう思った」のである。

ただ、分かりづらいなとは思うけれども、何となく、「こういうことを書きたいだろうな」ということは、自分自身の書いたことなので分かる。

それで、分かりづらい理由をさらに考えてみたときに、その時の「感情」が見えないことが一番の原因に思った。

例えば、

というのは、2012年7月ごろの記事だけれども、まぁよく分からない(かっこわらい)。大津のいじめは社会に大変な影響を与えた。しかしそれは、文科省のいじめ統計をみれば、その場限りの、賞味5分の感傷に過ぎない。人間の脳は、一貫性と安定性を求める。しかし人間は、個人であり、差異は発生せざるをえない。もちろん、ジェンダーのように、社会的に構築されただけで、生物的差異に起因しない場合はある。そうした衝突を調整するのがルールである。そうしたルールに反した場合にいじめは起こる。ここでいうルールとは、空気も含められる。いじめを許す空気が支配的であれば、むしろ、いじめ反対と叫ぶことがルール破りである。言うまでもなく、いじめを防ぐには、ルールに対する自覚と責任と、ルールに対する許容である。肩にふけが落ちていたことがいじめの原因であったとしても、具体的には、それをみた個人のルールに反していただけであり、その発起人の許容度が低いことが真の原因である。――幸福追求オブセッションと関係性を成り立たせるもの

自分で書いたものについてもそうなのだから、ましてや他者が読んだときに一体何を理解可能なのだろうか、と思う。

ただ、この記事は、カテゴリが「イライラ対処」であるし、単に、いじめによる自殺といった事件のニュースを見て、腹立たしく感じたことの表現なのだ。

僕はいじめ反対である。ところが、このいじめというのは、社会や集団の構造上発生する可能性がゼロにはできないものだとも思っている。ここに、僕の「理想」なるものと、現実と折り合いをつけなければいけないという葛藤が生じ、イライラが生じるのである。

上の僕の記事におけるポイントは、最初の「その場限りの、賞味5分の感傷に過ぎない」という部分だ。多くの人は、いじめによる自殺といったニュースを見れば、「ひどい」といった同情的な感情が生じる。「いじめはよくないことだ」と口々に言う。だが、その感情を、いかに自分の行動や生活に反映することができるのか。実際に実践しているのか、その点が疑問である。それを、「賞味5分の感傷」と表現している。――ちなみに、これは別に僕の表現ではなく、EDENという漫画の一シーンからの抜粋。

正直な気持ちを書いておく方が面白い

で、まぁ、何を言いたいか先に書いてしまえば、「もう12月だなぁ」……いやではなくて、先日11月の最後に書いた記事について。あれは、本当に苦痛の中で書いていた。今は、まぁ普通の状況。でも、11月29日の記事は、書くこと自体が嫌だった。でも、その11月29日の記事を読んでみて、面白いかどうかは別として、「分かりづらさ」はなかった。その点はよかったと思う。まぁ、「単にイライラして無気力なんだね」というだけのテーマなので、分かりづらさも分かりやすさもへったくれもないが。

しかし、2012年の記事の方も、まぁいってしまえば、「いじめのニュースにイライラした」というだけなのだ。

ただ、そのことが、何となく明確に書いていないので分かりづらいのである。

未来に有効な日記にするには

其の一

自分を大きく見せようとか、そういった感覚など、全部捨て去ってしまったほうが良い。そういう意味で、「匿名」のブログってよいと思う。実名でお金稼ぐ目的でやってるブログと、こういうブログとは別の方が良い。こういうブログが不要な人もいるだろう。でも僕は必要だ。

其の二

率直に、できるだけ素直に書いたほうが良い。でも、昔は、SNSに書いていたときもあったし、ネット社会怖いとか思っていたりもした。そういう意味では、今もそのネット社会に対するこわさというのはずっと持っておいたほうが良い。そういう意味で、匿名性は担保したほうが良い。そのために、若干事実と異なることを書くのも仕方がないと思う(例えば、実際にあったイベントに関してどうしても書きたいのなら、それの日付をぼかしたり。一緒に行った人の人数をぼかしたり)。でもそれらはできるだけ最小限の方が良い。ぼかしすぎると、未来の自分に対しても何がなんだか分からなくなってしまう。それじゃあ意味がない。

其の三

ゼロ秒思考で書くのが良い。いや、考えることは必要だ。でも、考えるのであれば、ぜひ、そのプロセス(過程)も書いておくべきだ。むしろ、結論よりも過程の方が重要になることもある。

というか、前にも書いた気がするが、「結論なんてそんなに重要じゃない」のである。

その結論を、いかに自分のものとするか。自分の考えにするか。様々な条件や環境下においても、普遍性をもたせられるか。そっちの方――つまり、実践性が重要である。陽明学すげえ――とかノイズを書くと分けわからなくなる可能性もあるが、これもまたゼロ秒思考である。

そういったノイズを書くのも悪くない。ゼロ秒思考の良い面でもある。

ただ、ノイズばっかりになると確かに骨子(メイン軸)が分からなくなるので、そこらはテクニックでカバーする。例えば、「ダッシュ(――)」といった記号で分離するとか、改行して段落わけるとか。小見出しつけるのも有効だ。

まとめ

そのいち、そのに……とか書いたけれども、全部まとめると、「率直に書く」という言葉で集約されてしまう。その一の「自分を大きく見せないようにしよう」というのと、「率直に書く」というその二の内容の違いなんて、今考えるとよくわからない。ゼロ秒思考とか言葉の定義づけをしても、それもいわばその一とその二に還元される内容である。

言いたいことはシンプルだ。

シンプルに書いたほうが良い、ということだ。ただ、それは、ノイズを否定するというわけではないという、ことだ。むしろ、ノイズが、そのシンプルな内容の本質だったりする。

シンプルに書いたことは、ただの「シニフィアン」=「意味を表現しているもの」であり、ノイズこそが、「シニフィエ」=「意味されるもの」ではないか、ということだ。(ソシュールの言語学)

そういう意味で、先日読んだ本で、哲学者カントとニーチェの事物に関する捉え方の違いというのが面白かった。

認識について

いきなり話が変わるけれども、この小見出しを挿入する目的は、先日の11月29日記事において、「書くことのみが僕に許されたことである」ということへの補足として、「本を読むのも罪悪感を生じさせない場合がある」ということを書いておきたいということである。――ええと、カントとニーチェである。

ニーチェといえば、「神は死んだ」という表現が有名である。

カントは、とっても几帳面(道徳的)な人だったというのが有名である。

さて、認識の話である。

カントは、絶対正しい認識がある=真理があるという立場である。同じリンゴであっても、人間と動物、微生物のそれぞれの立場において、リンゴという認識が異なる。

人間は、赤くて丸い食べ物で甘酸っぱいという認識をもつかもしれない。

動物は、丸い物体という認識をもつかもしれない(色が判別しづらい動物だったとして)。

アメーバは、そもそも、丸いという認識すらもてないかもしれない。

それぞれの身体的限界性によって、認識は異なるということの例である。

ここまでは、カントもニーチェも同じである。

カントは、さらに、「神の認識」があると考えていた。つまり、リンゴという物体の分子素粒子レベルでの認識から、リンゴの来歴、未来の価値まで含めた完全な認識である。

ニーチェは、「そんな神の認識なんてないッス。どこまでいっても、それぞれの個体(人間や動物やその他)の身体と欲望によって、認識なんて異なるッス」といった。

ニーチェの哲学が斬新であったのは、神という概念をとっぱらったというのもそうだが、「真理」とか「完全」といった概念を壊したことである。

まぁ、ここまでのことは、多くの人が知っていると思うが、ニーチェはさらに、「その上で」新たな価値体系を築こうとした――とされているが、そこらへんの内容がどうにも僕はよく理解できないので、もう少し勉強しようと思っている。

いや、その、永劫回帰――あんまり意味のない人生の中で、何かの真理に頼らず、独力として、ただ生きることに意味をもたせて……すなわち「超人」として生きることが重要だ――といった表現は何となく分かっている。

問題は、その「超人」たるものが、そもそもどうやってなれるんだ――いや、なれるというか、そういう「感覚」、つまり、「意味がないけれども生きた方がいい」、という結論的感覚にどうやったらなれるのか、というのがさっぱりわからない。

その点は、精神科医のフランクルさんも、三つの価値を説く中でおっしゃっておられて、――すなわち、体験価値、創造価値、実存価値というものの、3つ目の、「ただ生きていること自体が重要なのだ」ということなのだけれども、それがよく分からない。

いや、分からないのではなくて、言いたいことは分かるのだけれども、なんだか「そう思えない」のである。

そういえば、――これはノイズだが――ある友人と話をしていて、「いやお前それは分かっていないだろ」と言われたこともあった。その「分かる」という意味を、言葉としての意味として分かったかどうか、という点であれば、僕は分かっているのだ。ただ、「その言ってることが自分の感覚として浸透したか」という意味であれば、僕は分かっていないのである。

そう、これは、他の人と話していてもそういう話題になることがある。なんだか、不満に思うことが多い。「分かる」という言葉が、実は多元的・多次元であることをちゃんと分かっていて、その人たちはいっているのか、という点と、その「分かる」ということを、相手にどこまで求めようとしているのか、自分自身で理解しているのか、という点が疑問だ。

これを話し出すと、コミュニケーションとは何か、という話しをしたくなる。

コミュニケーションとは、情報伝達のことである。で、その情報伝達とは、何のために行われるのか。究極には、相手に自分の思う行動(これは思考も含まれる)を行ってもわるためである。

そういう意味で、僕は、人の話を「聞かない」し、人の話を「分からない」のである。そういう意味で、周りの人が言うなら、僕は、心より浸透した考えをもって、「ああそうだね、僕は人の話を聞かないし分かっていないよ」と答えられる。ただ、その人の言わんとしていることは「分かっている」。「そういう考えもあるんだね」という意味において。「そういう考えもあるんだね――でも僕はそう思わないよ」という意味ではないが、その、「完全なる認識」にならなければ、「わかったことにならない」というのは、僕はそれは違うと思う。

そういうことを書き出すと、段々さらに過激になっていくけれども、人は究極的には分かり合えないと思っている。――この表現もまた微妙であり、あまり使いたくないのだけれども、まぁこれは、「人間嫌い」と僕がたまに使うのと同じレベルの、他愛のない表現だ。

長くなったな。この話とりあえず終わり。

本を読んだ方が良い

ええと、その、なんもやる気しない、と先日の記事で書いた。でも、なんかたまたま手に取った本を読んでみたら、いろいろ思うところは発生した。

その行為は、僕が、仕事や遊びや睡眠や食事をすることによって、なんだかすり減った感じがすることを、生じさせなかった。

だから、書くことと、本を読むことは、できるだけやったほうが良い。

ということを書くために、上の小見出し「認識について」を書いたわけだが、――つまり、5・6年前の過去の記事は、その「認識について」小見出し部分しかないようなものが多いのである。

そうすると、この、「実存的な意味において」の表現が全く分からないので、結果的に「わかりづらい」ということになるのだ。

以上、この記事は、面白くないかもしれないが、とても分かりやすい記事になったはずだ。

こういう記事を、是非、これからも目指して書いたほうが良い、というまとめを書いて終わりとする。

(かっこ書きである。かっこ書きなのだけれど、本文の方に書ききれたので、特に書くことがない。そう、このかっこ書きは、補足とかいう生ぬるいものではなくて、むしろ「本題」なのであったりする。まぁ位置づけは特に定まっていないけれど、かっこ書きの方が、「率直さ」は高いと思う。ある意味、適当なことを書いているだけでもある。しかしその、「適当なこと」というのが、本当にでたらめ、創造上の産物、なのであれば別だが、まがいなりにも、僕の頭の中には浮かんだものであるのであれば、「有効な日記を書くために:その三」あたりで書いた、プロセス重視という面で大事だとも思う。あえて、かっこ書きで補足するとすれば、今回は、あえて、「じゃあそもそも、なんでブログに書くんだ」という、いつも問いが発生することをスルー(無視)したことである。そもそも、「自分のため」に書くのであれば、率直に書くのであれば、そのために時折匿名性を維持するための工夫も必要なのであれば、パスワードロック付きのローカル日記にでも書いていたほうがよいのではないか? という疑問についてだ。この疑問は常に生じるのだけれども、まぁ、これは何度も記事にもして「自分自身を納得させ」ているので、あえて触れなかった。――ああ、でも、もうひとつ補足しておいた方がいい。その、本を読んで思うところがあったのは、とても良いところだけれども、そもそも、「イライラ対処」的な状況の時に、そんなことできないだろう、という現実問題である。無気力のときの怖さってのを、知っている人は知っていると思うけれども、あれはホント怖いものである。ああ、怖い。ルーチンさえ脅かされる。そういや、筋トレルーチンは400日超えたのか。それはまぁすごい気がするな。腕振り運動とスクワットは、できたりできなかったりしているけれども、最近は継続できている。創作ルーチンは駄目だなぁ……いや、でも、あれってそもそも、21時前に帰れたら又は特別な事情(イベント等)がない場合やる、っていう免除規定だったんだから、あながち、ダメな期間ってそんなない気もするんだけど……ちゃんとカウントできていないから、どのみちだめだな。そういや、連載も止まっちゃってるじゃないか。うーむ……。しかしその、連載がとまってるとか、ルーチンが崩壊したとか、そんなことそもそも気にできなくなるのが無気力期間であるのだから、そういう意味で、若干、今は回復傾向であるということか。そう、だから、ルーチンというのも、レベル1と、レベル2があるのである。意識して実行できているのがレベル1。意識せずに完全な習慣化された場合はレベル2である。この、レベル1からレベル2へのハードルは結構高い。結構高いので、そのプロセスを、もう少し細かく観察してみてもよいかもしれない。――あと一つ、かっこ書きも結局長くなってしまったけれど、一つ書いておけば、ウォーキングデッドを見ているのも時間が奪われている原因だな。あれ、面白いっちゃ面白いんだけど、なんというか、「得るものがない」感が半端ない(かっこわらい)。というか、なんか、こう、ダラダラ感がある。続きが気になって見ちゃうんだけど、まぁ、その――なんか、見終わっても感慨がないんだよな。それぞれのエピソードに意味はあるし、面白いし、感動もするんだけど、なんか、全体として「無意味感」が強い。――そういう意味で、僕の今の感覚をとっても良く表現している作品な気がして、よいっちゃあよいんだけど、なんか、はっきり書けば「すり減ってる」感が強まるというか、「やる気がなくなる」んだよな。うーん、その、リアリティ・グロテスク・無情・無常感では、ゲームオブスローンズの方が高いのだけど、ゲームオブスローンズは、なんか上手く表現できないけど、楽しい。なんだろう、なんか違うんだよなぁ。こう、人間ドラマ的な表現でいえば似ている気がするんだけど。まぁ、ウォーキングデッド、ダリル氏がかっこよいんだよなー。なんか最初のはみだし感というか、不良感があっていけすかない奴だと思っていた印象が、物語が進むにつれてどんどん変わってきたのがよかった。そういう意味だと、あんましブレてないのって、主人公のリック氏だけな気がする。他の面々は、まぁ、いい意味でも、悪い意味でも成長している。大人でも環境が変わると、いろいろ変わるんだね~という意味で面白い。そして、その成長むなしく突然物語から退場していく……のだけど、まぁ長くなったな。とりあえず、エピソード3まで全部見終わったところで、しばらく見ないようにしようという誓いを込めて、以上)