今日の一言「小説で泣いたことあったっけ」

を視聴。全然予定に無かったし、そもそも、第5話の最終回からみ始めた。

第5話で、ストーリーも何も分からないのに、泣いてしまった。

自分は、この、ロボットとか、アンドロイドとか、人工知能とか、それ系の話に弱いんだなぁ。

音楽も良かった。

クラナドは名作と聞いているが、絵柄が好みじゃなくて、keyというアニメーション(? ゲーム会社?)会社が手掛けているということで、絵柄が好みじゃないか、と思ったけれど、そんなことはなかった。

絵柄が好みじゃなくて敬遠していたので、すっかりハマってしまったのは、ジョジョとか、他にも確かあった気がする。(段々それが良くなってくる)

同じロボット(アンドロイド)のジャンルとして、「イヴの時間」も結構面白かった気がする。また見直してみようかな。

アイボもそうだが、ペッパーくんとかも、個人で買えるらしい。

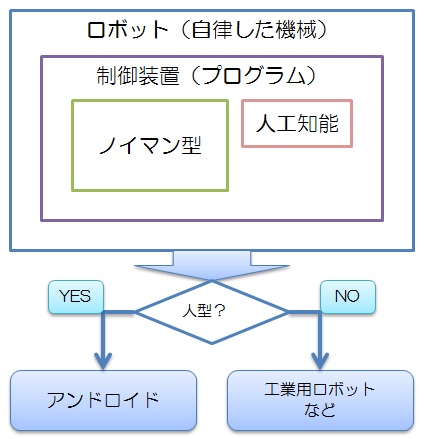

プログラミングされたロボットと、人工知能(AI:アーティフィシャル・インテリジェンス)との違いを、簡単に表現してみよう。

まず、人型をしているかどうか、というのは関係ない。アンドロイド、というと、既にケータイ端末のOS(プラットフォーム)の意味で使われることが多くなってしまったが、人型のロボットが、アンドロイドと呼ばれる。プラネタリアンのプラネタリウム案内ロボットゆめみさんも、アンドロイドと言ってもよいわけだ。

広い意味(包括する意味)では、ロボットといってしまえば、人工知能も含まれることになる。ロボットとは、人の代わりに作業を行う、自律した機械の総称である。その機械をどのように動かすか、という方法が、プログラムなのか、人工知能なのかの違いとなる。

では、プログラムと人工知能の違いは何か? 広い意味(包括する意味)では、プログラムといってしまえば、人工知能も含まれることになるだろう。

結局どういうことだ? 図にしてみた。

制御装置(プログラム)において、ノイマン型と、新しい言葉を使ってしまったけれども、いわゆる普通のコンピュータの制御方式である。

人工知能の特徴は、人間の脳と同様の仕組み、ニューラルネットワークにある。

ニューラルネットワークとは、複数のインプットが同時多発的に関係することでアウトプットを成す仕組みである。それによって、複雑な、思考のようなものをロボットにもできるようにしようという試みである。

もう一つ人工知能の特徴は、自己学習である。この学習機能の進化、深化が、まさに今後、アンドロイドから、感情を得られるようになるかどうかが肝になってくると、僕は思っている。

(※上の図を含めて、特に何か参照して作成しているわけではなく、単に僕の頭の中のアウトプットに過ぎない点に注意願います。いないと思いますが、万が一にも何かに引用するのは危険なのでやめた方がいいと思います。逆に、何か決定的な認識違いがあったらご指摘ください。精緻さというよりは、概念的な誤りは速やかに訂正すべきといつも思っております。)

ただし、その外見上の問題が解決されたとしても、なお、ロボットと人間とは、決定的な隔たりがある。

確かに、今、音声認識システムの精緻さはすげーなと思う。シリさんは使ったこと無いけれど、グーグル検索においても、人目をはばからなければ大抵の検索ワードは、音声でひろってくれる。

ただ、LINEで有名な、女子高生AI「りんな」も、「ルーチン感」が大きい。

人間とロボットの違いは、その「不確実性」にある。同じ言葉を発しても、受け取り方が全く違ったり、そのときの気分によって、レスポンスが異なることもあるだろう。

当たり前だ、所詮は、プログラムされたことしか行えない、話せないのだ。

しかし、その「所詮プログラム」を超えて、そのロボットの行動が、「感情」として認識できたとき、それはもはや、人間が与える感動よりもより巨大な感動を与えるのである。

それは、純粋性という理由である。

すぐさま言うべきは、その、「自分の利益」(ここでいう利益は、非常に広い概念でのものであり、決して金銭的なものだけを指すのではない)が、悪いことではないのである。ボランティアなんて偽善だぜ、とかいって、家でテレビみてるよりは、災害現場などに足を運び活動するということは、非常に尊いことである(※)。

しかし、敢えて、サイコパス的なことを書けば、「純粋な自己犠牲」など、存在しない、と僕は思っている。

親が子を守るために身を犠牲にするという事実が無いということではない。恋人をかばってトラックにひかれることが、漫画の世界以外に起こらないということではない。

だが、その行為は、包括的な自分の意志だと思うのだ。自己中心的だと思うのだ、思ってしまうのだ。自分の命を、純粋に天秤にかけているのではない。自分の命と、「守りたい人」+「自己実現(守りたいと思う自分の気持ち)」との比較なのだと思うのだ。

この考えに取りつかれていることは、「病気」と言っていいだろう。治療するべきだと思う。だからこそ、敢えて表現している。

上の比較においての、「自己実現」というのは、例えば、「守りたい対象」を失った先の自分の人生が想像できない、とか、そういうのも含まれる。

献身とか、奉仕とか、自己犠牲とかが、時に美しく語られ、感動を思わせるのは、逆にそういった状況や行為がレアケースだからの現れともいえる。

繰り返すが、何らかの行為に、自己実現や自分の利益というのが含まれるのは、ダメなことではない。

これを否定し始めると、自分を捨てて他者に尽くすことが正義であるといった、某全体主義国家みたいになっていくだろう。他者と協力することや、仲良くすること、尊重すること、助け合うことは大事だ、間違いない、ただ、その行為の前提に、「自分」があることについて、否定してはならないのではないか、ということを言いたいだけだ。

※邪魔になったり、求められていないことをしたり、いらないものを送りつけたり、そういったマイナスなことになる場合もあるから、本当に何をすべきは熟慮するべきであるが、それでも、何か行動を起こそうとすることは重要なことだし、賞賛すべきことである。

しかし、ロボットの行為には、その「自分」にあたるものが感じさせられない、いわば、純粋な行為そのものである。

だから、この時点においては、ロボットは、「モノ」と同様である。

話を進める順番が間違っているけれども、僕はさらに、ロボットに「感情」は、無い、と思っている。ここで、その「感情」とは何か、ということについて、これまで記事を書いてこなかったことに少しばかり後悔がある。

しかし、長くなってしまったので、今回はここまで。

かなり表現エラーが多い記事になってしまった。しかし、一回書いておかないと、修正作業もできないほど、この問題は根深い。自分の感覚や思考を、できる限り齟齬の無いように表現するというのは、やっぱりかなり難しいなと思わざるをえない。

(そもそも、人間の行為すべて「打算」みたいな表現になってしまった時点で、上手く表現できていない。そういうことが言いたいんじゃないんだけど……これらの問題については、これまでの蓄積が足りな過ぎて、上手く表現できない。)

プラネタリアン

planetarian~ちいさなほしのゆめ~を視聴。全然予定に無かったし、そもそも、第5話の最終回からみ始めた。

第5話で、ストーリーも何も分からないのに、泣いてしまった。

自分は、この、ロボットとか、アンドロイドとか、人工知能とか、それ系の話に弱いんだなぁ。

音楽も良かった。

クラナドは名作と聞いているが、絵柄が好みじゃなくて、keyというアニメーション(? ゲーム会社?)会社が手掛けているということで、絵柄が好みじゃないか、と思ったけれど、そんなことはなかった。

絵柄が好みじゃなくて敬遠していたので、すっかりハマってしまったのは、ジョジョとか、他にも確かあった気がする。(段々それが良くなってくる)

同じロボット(アンドロイド)のジャンルとして、「イヴの時間」も結構面白かった気がする。また見直してみようかな。

感情もどきとはいえ受け取るのは人間である

いやー、VRとか、流行っているそうな。VR彼女とか、ヴァーチャルリアリティ世界の女の子とイチャイチャできるのである(たぶん)。アイボもそうだが、ペッパーくんとかも、個人で買えるらしい。

プログラミングされたロボットと、人工知能(AI:アーティフィシャル・インテリジェンス)との違いを、簡単に表現してみよう。

まず、人型をしているかどうか、というのは関係ない。アンドロイド、というと、既にケータイ端末のOS(プラットフォーム)の意味で使われることが多くなってしまったが、人型のロボットが、アンドロイドと呼ばれる。プラネタリアンのプラネタリウム案内ロボットゆめみさんも、アンドロイドと言ってもよいわけだ。

広い意味(包括する意味)では、ロボットといってしまえば、人工知能も含まれることになる。ロボットとは、人の代わりに作業を行う、自律した機械の総称である。その機械をどのように動かすか、という方法が、プログラムなのか、人工知能なのかの違いとなる。

では、プログラムと人工知能の違いは何か? 広い意味(包括する意味)では、プログラムといってしまえば、人工知能も含まれることになるだろう。

結局どういうことだ? 図にしてみた。

制御装置(プログラム)において、ノイマン型と、新しい言葉を使ってしまったけれども、いわゆる普通のコンピュータの制御方式である。

人工知能との違い

ノイマン型のコンピュータと、人工知能の違いについては、その構築原理の違いである。人工知能の特徴は、人間の脳と同様の仕組み、ニューラルネットワークにある。

ニューラルネットワークとは、複数のインプットが同時多発的に関係することでアウトプットを成す仕組みである。それによって、複雑な、思考のようなものをロボットにもできるようにしようという試みである。

もう一つ人工知能の特徴は、自己学習である。この学習機能の進化、深化が、まさに今後、アンドロイドから、感情を得られるようになるかどうかが肝になってくると、僕は思っている。

(※上の図を含めて、特に何か参照して作成しているわけではなく、単に僕の頭の中のアウトプットに過ぎない点に注意願います。いないと思いますが、万が一にも何かに引用するのは危険なのでやめた方がいいと思います。逆に、何か決定的な認識違いがあったらご指摘ください。精緻さというよりは、概念的な誤りは速やかに訂正すべきといつも思っております。)

ロボットで何故感動するのか?

介護施設などで、人型をしたロボットが導入されることがあるという。恐らく、近い将来、見かけ上は、人間と区別がつかないような精密なロボット(アンドロイド)がつくられるだろうと思う。(ここで「不気味の谷」という話は必ず出てくるが、表情の動きといった面からも、これは乗り越えることができると思う。)ただし、その外見上の問題が解決されたとしても、なお、ロボットと人間とは、決定的な隔たりがある。

確かに、今、音声認識システムの精緻さはすげーなと思う。シリさんは使ったこと無いけれど、グーグル検索においても、人目をはばからなければ大抵の検索ワードは、音声でひろってくれる。

ただ、LINEで有名な、女子高生AI「りんな」も、「ルーチン感」が大きい。

人間とロボットの違いは、その「不確実性」にある。同じ言葉を発しても、受け取り方が全く違ったり、そのときの気分によって、レスポンスが異なることもあるだろう。

当たり前だ、所詮は、プログラムされたことしか行えない、話せないのだ。

しかし、その「所詮プログラム」を超えて、そのロボットの行動が、「感情」として認識できたとき、それはもはや、人間が与える感動よりもより巨大な感動を与えるのである。

それは、純粋性という理由である。

感情の純粋性

偽りの感情があるというわけではないが、しかし、尊きボランティア活動であっても、そこに「自己実現」だとか、「打算」的な思いが発生していることは、否定できないことである。すぐさま言うべきは、その、「自分の利益」(ここでいう利益は、非常に広い概念でのものであり、決して金銭的なものだけを指すのではない)が、悪いことではないのである。ボランティアなんて偽善だぜ、とかいって、家でテレビみてるよりは、災害現場などに足を運び活動するということは、非常に尊いことである(※)。

しかし、敢えて、サイコパス的なことを書けば、「純粋な自己犠牲」など、存在しない、と僕は思っている。

親が子を守るために身を犠牲にするという事実が無いということではない。恋人をかばってトラックにひかれることが、漫画の世界以外に起こらないということではない。

だが、その行為は、包括的な自分の意志だと思うのだ。自己中心的だと思うのだ、思ってしまうのだ。自分の命を、純粋に天秤にかけているのではない。自分の命と、「守りたい人」+「自己実現(守りたいと思う自分の気持ち)」との比較なのだと思うのだ。

この考えに取りつかれていることは、「病気」と言っていいだろう。治療するべきだと思う。だからこそ、敢えて表現している。

上の比較においての、「自己実現」というのは、例えば、「守りたい対象」を失った先の自分の人生が想像できない、とか、そういうのも含まれる。

献身とか、奉仕とか、自己犠牲とかが、時に美しく語られ、感動を思わせるのは、逆にそういった状況や行為がレアケースだからの現れともいえる。

繰り返すが、何らかの行為に、自己実現や自分の利益というのが含まれるのは、ダメなことではない。

これを否定し始めると、自分を捨てて他者に尽くすことが正義であるといった、某全体主義国家みたいになっていくだろう。他者と協力することや、仲良くすること、尊重すること、助け合うことは大事だ、間違いない、ただ、その行為の前提に、「自分」があることについて、否定してはならないのではないか、ということを言いたいだけだ。

※邪魔になったり、求められていないことをしたり、いらないものを送りつけたり、そういったマイナスなことになる場合もあるから、本当に何をすべきは熟慮するべきであるが、それでも、何か行動を起こそうとすることは重要なことだし、賞賛すべきことである。

ロボットの感情とは

人間の行為には、必ず、「自分」というものが介在することについて、ここまで表現したつもりである。(当たり前のことである、行為の主体はあくまでも自分自身でしかありえない。もっとも、洗脳されたり強制された自己犠牲というものは、ある意味「自分」が存在しない純粋な行為といえるかもしれないが、そんなもの言うに及ばない邪悪である)しかし、ロボットの行為には、その「自分」にあたるものが感じさせられない、いわば、純粋な行為そのものである。

だから、この時点においては、ロボットは、「モノ」と同様である。

話を進める順番が間違っているけれども、僕はさらに、ロボットに「感情」は、無い、と思っている。ここで、その「感情」とは何か、ということについて、これまで記事を書いてこなかったことに少しばかり後悔がある。

しかし、長くなってしまったので、今回はここまで。

かなり表現エラーが多い記事になってしまった。しかし、一回書いておかないと、修正作業もできないほど、この問題は根深い。自分の感覚や思考を、できる限り齟齬の無いように表現するというのは、やっぱりかなり難しいなと思わざるをえない。

(そもそも、人間の行為すべて「打算」みたいな表現になってしまった時点で、上手く表現できていない。そういうことが言いたいんじゃないんだけど……これらの問題については、これまでの蓄積が足りな過ぎて、上手く表現できない。)

PR

今日の一言「91days見終わった」「何だか安心して見れるヤクザ・マフィア映画って感じ」

結局明かされずに終わる。

いやぁ、まぁ多分、撃ったんだろうなぁ。(発砲した、という意味ではなくて、殺害したという意味)

何で捕らえてから、中々殺さなかったかというと、きっと、復讐を果たして抜け殻のようになってしまったアヴィリオを、その状態で殺しても、殺された仲間が浮かばれない、とか思ったのかもしれない。

だから、ある程度生きがいとか、何かを与えて、少し、「生きること」の希望が芽生えさせた段階で、殺してやろうと思ったのかもしれない。ちょっと陰湿な気もしなくもないが、それが、仲間想いのネロの「けじめ」だったのだろう。

とはいえ、砂浜のシーンで、足跡がどうなったか分からないままである。

きっと、「帰る」足跡が、一人分しかないことによって、殺したのだということを示唆するエンディングなのかなぁと思ったけれども、何と、帰りの足跡の描写が一切なかったのだ!

二度見直したから間違いない! 行きの二人分しか足跡がないのである! これは何故か?

帰りはちょうど硬い土を踏んでいったから足跡がつかなかったのか?

忍者がやるような、戻り足で帰ったのか? いやそんなことをする必要が分からない。

謎だ……。

じゃあタイトルの約3か月間というのは何なのか?

禁酒法時代のマフィアの話だということなので、そういえば禁酒法って結構短い期間で廃法になったんだっけ、と思って、もしかして3か月だけの法律だったのか? と思ったら、大馬鹿恥さらしであり、1920年~1933年までの期間であった。

うーむ、じゃあやっぱり何だかわからないなぁ、と、そのサブタイトルに触れられた方の記事を読んだときは思ったのだけれど、見終わってみて、ああ、もしかして、この話自体が、禁酒法が解禁になる大体3か月前のお話、ってことなんだろうか、と思った。

話の中でもしきりに、「そろそろ禁酒法も終わるらしいぜ」「政府のお偉いさんからの情報だ」みたいな話が流れるのである。

そうすると、12dayで話は終わるけれども、残り、20日ぐらいで禁酒法が廃止、ということなのだろうか。

もしくは、アヴィリオが復讐に、ローレス街に戻ってきて、復讐を果たすまでが大体3か月と言われていたので、この作品自体が3か月ぐらいの期間を扱ってますよ、という意味で「91days」というわけなのだろうか。

でもそうすると、1day、2day、……というサブタイトルは何なのか? やっぱりあまり意味がないのかもしれない。

復讐のためだけに生きて、親友をも手にかけてしまうアヴィリオさんだけど、結局復讐を果たして、抜け殻みたいになってしまう。

すべてを失ったマフィアのドン、ネロ。彼が仲間も家族も失って言う台詞が「生きてることに理由なんてもんはいらねえ。ただ、生きるだけだ」、と。

すべての元凶の復讐の相手であるネロの父親が、倒れる前に言う台詞が「すべてはむだごと」、と。

まーでも、ホントそうですわなぁ。

ただ、生きるだけであって、そして、すべてはむだごとですわ。そんなもんですわ。そんな中、それでも、事象事物に一喜一憂して生きてくんですわ~。

ってな!

悟った風に思ってたこともあったし、いや今もこの作品みてそんな風にも思ったけど、まさにその意味において、逆に、それらの台詞に「否」といってやりたい。

すべてはむだごとで、生きる理由なんてなくただ生きるだけ、であるがゆえに、意味を求めてやろうじゃねえかと。いやそれでもダメなら、意味を創り上げていくか、逆に求められる意味に気づいていくかしてやろうじゃないか。

(ただのアニメ鑑賞に意味を求めるのは如何なものか)

ラストシーンはどうなったのか

敢えてネタバレサイトとかは見ていないけれども、果たして、すべてを失ったネロ(マフィアのドン)は、仲間だったと思っていたアヴィリオに裏切られ、海岸で、最後、どうしたのだろうか?結局明かされずに終わる。

いやぁ、まぁ多分、撃ったんだろうなぁ。(発砲した、という意味ではなくて、殺害したという意味)

何で捕らえてから、中々殺さなかったかというと、きっと、復讐を果たして抜け殻のようになってしまったアヴィリオを、その状態で殺しても、殺された仲間が浮かばれない、とか思ったのかもしれない。

だから、ある程度生きがいとか、何かを与えて、少し、「生きること」の希望が芽生えさせた段階で、殺してやろうと思ったのかもしれない。ちょっと陰湿な気もしなくもないが、それが、仲間想いのネロの「けじめ」だったのだろう。

とはいえ、砂浜のシーンで、足跡がどうなったか分からないままである。

きっと、「帰る」足跡が、一人分しかないことによって、殺したのだということを示唆するエンディングなのかなぁと思ったけれども、何と、帰りの足跡の描写が一切なかったのだ!

二度見直したから間違いない! 行きの二人分しか足跡がないのである! これは何故か?

帰りはちょうど硬い土を踏んでいったから足跡がつかなかったのか?

忍者がやるような、戻り足で帰ったのか? いやそんなことをする必要が分からない。

謎だ……。

91daysというタイトルの意味は?

この作品を見ましたーと書いてくださった方の記事を読まなければ気付かなかったろうが、1day、2dayと、各話ごとに話が進んでいくのである。なるほど、じゃあ、91話分放送するのか?! という突っ込みは中々面白かったけれども、そんなことはなくて、12話で完結なのである。じゃあタイトルの約3か月間というのは何なのか?

禁酒法時代のマフィアの話だということなので、そういえば禁酒法って結構短い期間で廃法になったんだっけ、と思って、もしかして3か月だけの法律だったのか? と思ったら、大馬鹿恥さらしであり、1920年~1933年までの期間であった。

うーむ、じゃあやっぱり何だかわからないなぁ、と、そのサブタイトルに触れられた方の記事を読んだときは思ったのだけれど、見終わってみて、ああ、もしかして、この話自体が、禁酒法が解禁になる大体3か月前のお話、ってことなんだろうか、と思った。

話の中でもしきりに、「そろそろ禁酒法も終わるらしいぜ」「政府のお偉いさんからの情報だ」みたいな話が流れるのである。

そうすると、12dayで話は終わるけれども、残り、20日ぐらいで禁酒法が廃止、ということなのだろうか。

もしくは、アヴィリオが復讐に、ローレス街に戻ってきて、復讐を果たすまでが大体3か月と言われていたので、この作品自体が3か月ぐらいの期間を扱ってますよ、という意味で「91days」というわけなのだろうか。

でもそうすると、1day、2day、……というサブタイトルは何なのか? やっぱりあまり意味がないのかもしれない。

すべてはむだごと

作品の内容はともかく、無常観がある作品だなぁ。復讐のためだけに生きて、親友をも手にかけてしまうアヴィリオさんだけど、結局復讐を果たして、抜け殻みたいになってしまう。

すべてを失ったマフィアのドン、ネロ。彼が仲間も家族も失って言う台詞が「生きてることに理由なんてもんはいらねえ。ただ、生きるだけだ」、と。

すべての元凶の復讐の相手であるネロの父親が、倒れる前に言う台詞が「すべてはむだごと」、と。

まーでも、ホントそうですわなぁ。

ただ、生きるだけであって、そして、すべてはむだごとですわ。そんなもんですわ。そんな中、それでも、事象事物に一喜一憂して生きてくんですわ~。

ってな!

悟った風に思ってたこともあったし、いや今もこの作品みてそんな風にも思ったけど、まさにその意味において、逆に、それらの台詞に「否」といってやりたい。

すべてはむだごとで、生きる理由なんてなくただ生きるだけ、であるがゆえに、意味を求めてやろうじゃねえかと。いやそれでもダメなら、意味を創り上げていくか、逆に求められる意味に気づいていくかしてやろうじゃないか。

(ただのアニメ鑑賞に意味を求めるのは如何なものか)

今日の一言「講義出席1回約3万円」「お金がかかると投資対効果を思ってしまう悪しき心なりけり」

それで、納得できない部分は大いにせよ、中々良い本だというのは変わらなそうなので、ちょっと、理解の助けになるかなぁと、「ロゴセラピー」とか「実存分析」というキーワードでネット検索を試みてみた。

すると、おお、何やら、ロゴセラピー協会なるものがあるではないか。やっぱり、かなりけっこう主流な考え方なんだなぁ。どれどれ。

「ロゴセラピーとは、ヴィクトール・エミール・フランクルの提唱する、『人生の意味を問うのではない。』『人生が自分に何を求めているのかを知る必要がある』『人生に求められる責任を果たせ』という精神療法である」

うーむ……、多分、この紹介文では、僕は一切興味を惹かれなかった。そのA~Cのライセンス認定とかあって、お医者様とか、看護師さんとか、カウンセラーとか、コンサルタントさんとか、そうそうたる職業の人たちが、「ロゴセラピーは素晴らしいです」と意見をしているのだが、多分、最初に僕はこれを見ていたら、よくあるスピリチュアル系なうんたらと同じだと思って、感情的に倦厭していただろう。

だから、「出会い」って重要だと思う。

僕は、「巨匠を老害と呼ぶために」この方のこの記事に最初に出会っていたから、ロゴセラピーというかフランクルさんについて、なんだなんだ、すげー面白そうだぞ! と思った。

(まぁ上の記事の方は批判記事なわけだが。でも、実際に「人間とは何か」を読み進めてみて、上の方の分析というか読解が相当綿密であることが分かった。その上で、「自分はここが問題点、足りない点だと思う」というのは、非常に良い批評文である。見習いたい)

ただ、やっぱり、「とっかかり」というのは大事だと思う。レビューを読んで、面白そうだなと漫画とか映画とか小説とかみることもあるだろう。

特に、難しい内容とかだと、一度大筋をおさえることは重要である。便利なのは、wikiとかだが、それよりも、信頼できる人の書いたレビューの方が、よほど分かりやすかったり、役に立ったりする。

上に挙げた方の他の記事も結構面白くて、機会があれば読んでみたいと思っている。

こんな良質な情報を、インターネットでは取得できて、学ぶこともできる。に対して、対面的なセミナーが、絶対的に必要なんだろうか? と、僕はふと思ってしまう。いやぁ、確かに、そういう場にいけば、出会いなどもあって、人脈も広がって、そうやって人は生活しているのかもしれない。

けれども、今、昨今特に、僕は、休日はゆっくりさせてくれ! と思っている。

まぁ、もともとこの傾向はあったもんだ。ただ、「ダメなこと」ということで、積極的に封じ込めていた感情というか、行動であった。ので、飲み会も、友人からのお誘いも、積極的に参加したりしていた。――今は、積極的に断っている。何をしているかと言えば、本を読んでいる。筋トレストレッチしている。音読をしている。部屋の片づけ、思考の整理をしている。ダメな大人だ!!

平日、特に感じるのだが、仕事が終わって帰るとき、もうほんと、「ああ、誰とももう話さなくていいんだ……」と非常に解放感になる。

家に帰ると、あたたかな家庭が……恋人が……、子どもが、両親兄弟が……、と、一切望んでいない。

兎に角、一人でいられることに「幸せ」を覚える。(ただ、このブログに関係する関係においては、まったく枷になっていない。時おり落ち込むこともあるけれど、むしろそこから得られる刺激は非常に嬉しいものであり、充実したものに思える)

まずもって、このブログが一つの証左である。100%孤独状態を欲するならば、何故書く? 何故コメントに返信をする? 何故サイトを運営する? おかしいだろう、一人ただ、ご飯を食べて、寝て、遊べばいい。ただ、その「遊ぶ」とは何ぞや? ゲーム? なるほど、黒い砂漠というゲームをやっているのか、それは楽しかろう、それは何というジャンルか? MMORPG? なるほど、RPGということは、「人と関わる」ゲームというわけだな。ということは、そもそも、人と関わることを、完全に拒絶しているわけではないのだな?

これは、恋愛シミュレーションゲームに嵌るオタクを想像してもよい。二次元最高! といって、現実の三次元女はクソ、と断罪する気持ちは分からなくもない、というか、それはある面で真理だろう(例えば、顔も収入も性格もよくない男が、美少女を娶ることを欲しても、それは激しい絶望しか生まないだろう)。

ただし、本当に、そこで、「諦める」ことを、「正」としてよいのか?

それについては、十分に検討する必要がある。その上での結論であればよい。ただし、その「美少女ゲーム」において求める審美や耽美といったものを、実現させることを求めないでいてもよいのか、ということである。

ただ、「俺はぶさいくだから彼女も友人もできないんだ」「俺は低収入だから結婚できないんだ」ということを言うときに、その反例もまたいくらでも挙げられる(不細工でも彼女ができる人はいるし、低収入でも結婚している人はいる)し、それにもまして、もう一つ、そういった「諦め」をする人たちが、見落としていることがある。

それは、不細工だとか低収入だとかいう個々の要素について、それが永続的で、絶対的な理由になるということを、何故確信しているのか、ということである。

繰り返しになるが、これは一般論などではない。

「俺は、モテなかったけれど、彼女できたぜ」と友人に言われたとして、彼女が一度もできたことのない人が、「じゃあ自分も!」と思えるかどうか、これはもう、運命的偶発的なものに過ぎない。そのような人たちは、他者の成功が、自分自身の成功に結び付くとは、一切思えないのである。

で、あるにも関わらず、自らの人生を、自分のものとして引き受けるということを、何故可能になるのか?(イケメンを除く)

つらく、苦しい状態であっても、充実した人生を送れるようになることを、何故信じることができるのだろうか?(イケメンを除く)

そういった状態においてもなお、「生きる意味はあるのだ」「人生それ自体が意味を、他ならない貴方に求めているのだ」という言葉を、僕に、どのように届けてくれるのか。フランクルさんには期待しているところである。

(というかそもそもそのセミナー、みんなフランクルの本を少なくても2冊以上は読んだことがある人ばかりらしい! 結局もって、ある程度インプットがないと、他者の言葉など頭に入ってこないのである。だから、自分で勉強できない人が、他者から何か学ぶ、ということをあまり僕は信じていない)

ロゴセラピストなる資格

V.E.フランクルさんの「人間とは何か」を、270ページまで読み進める。ふう。これで、何とか、目標は達成できそうだ。それで、納得できない部分は大いにせよ、中々良い本だというのは変わらなそうなので、ちょっと、理解の助けになるかなぁと、「ロゴセラピー」とか「実存分析」というキーワードでネット検索を試みてみた。

すると、おお、何やら、ロゴセラピー協会なるものがあるではないか。やっぱり、かなりけっこう主流な考え方なんだなぁ。どれどれ。

「ロゴセラピーとは、ヴィクトール・エミール・フランクルの提唱する、『人生の意味を問うのではない。』『人生が自分に何を求めているのかを知る必要がある』『人生に求められる責任を果たせ』という精神療法である」

うーむ……、多分、この紹介文では、僕は一切興味を惹かれなかった。そのA~Cのライセンス認定とかあって、お医者様とか、看護師さんとか、カウンセラーとか、コンサルタントさんとか、そうそうたる職業の人たちが、「ロゴセラピーは素晴らしいです」と意見をしているのだが、多分、最初に僕はこれを見ていたら、よくあるスピリチュアル系なうんたらと同じだと思って、感情的に倦厭していただろう。

だから、「出会い」って重要だと思う。

僕は、「巨匠を老害と呼ぶために」この方のこの記事に最初に出会っていたから、ロゴセラピーというかフランクルさんについて、なんだなんだ、すげー面白そうだぞ! と思った。

(まぁ上の記事の方は批判記事なわけだが。でも、実際に「人間とは何か」を読み進めてみて、上の方の分析というか読解が相当綿密であることが分かった。その上で、「自分はここが問題点、足りない点だと思う」というのは、非常に良い批評文である。見習いたい)

良書の要約はダメである

確か、有名な人が、そんなことを言っていた気がする。ただ、やっぱり、「とっかかり」というのは大事だと思う。レビューを読んで、面白そうだなと漫画とか映画とか小説とかみることもあるだろう。

特に、難しい内容とかだと、一度大筋をおさえることは重要である。便利なのは、wikiとかだが、それよりも、信頼できる人の書いたレビューの方が、よほど分かりやすかったり、役に立ったりする。

上に挙げた方の他の記事も結構面白くて、機会があれば読んでみたいと思っている。

こんな良質な情報を、インターネットでは取得できて、学ぶこともできる。に対して、対面的なセミナーが、絶対的に必要なんだろうか? と、僕はふと思ってしまう。いやぁ、確かに、そういう場にいけば、出会いなどもあって、人脈も広がって、そうやって人は生活しているのかもしれない。

けれども、今、昨今特に、僕は、休日はゆっくりさせてくれ! と思っている。

誰とも話したくない症候群

いやー、ダメな傾向やねんなぁ。まぁ、もともとこの傾向はあったもんだ。ただ、「ダメなこと」ということで、積極的に封じ込めていた感情というか、行動であった。ので、飲み会も、友人からのお誘いも、積極的に参加したりしていた。――今は、積極的に断っている。何をしているかと言えば、本を読んでいる。筋トレストレッチしている。音読をしている。部屋の片づけ、思考の整理をしている。ダメな大人だ!!

平日、特に感じるのだが、仕事が終わって帰るとき、もうほんと、「ああ、誰とももう話さなくていいんだ……」と非常に解放感になる。

家に帰ると、あたたかな家庭が……恋人が……、子どもが、両親兄弟が……、と、一切望んでいない。

兎に角、一人でいられることに「幸せ」を覚える。(ただ、このブログに関係する関係においては、まったく枷になっていない。時おり落ち込むこともあるけれど、むしろそこから得られる刺激は非常に嬉しいものであり、充実したものに思える)

ゲーム的思考

ただし、この、孤独を求める心性を、手放しで肯定しようとは思わない。そう、そもそも僕は限りなく「ポジティブ思考」なのである! いやまぁそれはどうでもいいが、つまり、「100%一人でいること」を求めているわけでは、決してないことを確認しておく必要がある。まずもって、このブログが一つの証左である。100%孤独状態を欲するならば、何故書く? 何故コメントに返信をする? 何故サイトを運営する? おかしいだろう、一人ただ、ご飯を食べて、寝て、遊べばいい。ただ、その「遊ぶ」とは何ぞや? ゲーム? なるほど、黒い砂漠というゲームをやっているのか、それは楽しかろう、それは何というジャンルか? MMORPG? なるほど、RPGということは、「人と関わる」ゲームというわけだな。ということは、そもそも、人と関わることを、完全に拒絶しているわけではないのだな?

これは、恋愛シミュレーションゲームに嵌るオタクを想像してもよい。二次元最高! といって、現実の三次元女はクソ、と断罪する気持ちは分からなくもない、というか、それはある面で真理だろう(例えば、顔も収入も性格もよくない男が、美少女を娶ることを欲しても、それは激しい絶望しか生まないだろう)。

ただし、本当に、そこで、「諦める」ことを、「正」としてよいのか?

それについては、十分に検討する必要がある。その上での結論であればよい。ただし、その「美少女ゲーム」において求める審美や耽美といったものを、実現させることを求めないでいてもよいのか、ということである。

自分自身を引き受けること

これは、「一般論」などではない。単に、「価値観」レベルの話しだ。誰にでも当てはまるものではない。ただ、「俺はぶさいくだから彼女も友人もできないんだ」「俺は低収入だから結婚できないんだ」ということを言うときに、その反例もまたいくらでも挙げられる(不細工でも彼女ができる人はいるし、低収入でも結婚している人はいる)し、それにもまして、もう一つ、そういった「諦め」をする人たちが、見落としていることがある。

それは、不細工だとか低収入だとかいう個々の要素について、それが永続的で、絶対的な理由になるということを、何故確信しているのか、ということである。

繰り返しになるが、これは一般論などではない。

「俺は、モテなかったけれど、彼女できたぜ」と友人に言われたとして、彼女が一度もできたことのない人が、「じゃあ自分も!」と思えるかどうか、これはもう、運命的偶発的なものに過ぎない。そのような人たちは、他者の成功が、自分自身の成功に結び付くとは、一切思えないのである。

で、あるにも関わらず、自らの人生を、自分のものとして引き受けるということを、何故可能になるのか?(イケメンを除く)

つらく、苦しい状態であっても、充実した人生を送れるようになることを、何故信じることができるのだろうか?(イケメンを除く)

そういった状態においてもなお、「生きる意味はあるのだ」「人生それ自体が意味を、他ならない貴方に求めているのだ」という言葉を、僕に、どのように届けてくれるのか。フランクルさんには期待しているところである。

(というかそもそもそのセミナー、みんなフランクルの本を少なくても2冊以上は読んだことがある人ばかりらしい! 結局もって、ある程度インプットがないと、他者の言葉など頭に入ってこないのである。だから、自分で勉強できない人が、他者から何か学ぶ、ということをあまり僕は信じていない)

今日の一言「現象学面白い」「知ったかぶり乙と言われることを恐れては思考停止になる」

僕も、幸せとは対概念(※)だからどうでもいいことだ、と言っていた。

偉くて人気があって有名な方が言った言葉は名言になる。

ネガティブで人気が無くて世に知られていない人が言った言葉は迷言になる。

そんなものだ。

結局、誰が言ったかが重要になるだけ。

そんなことはどうでもいい。「実感」が一番大事だ。

その、名言を言った人も、自分の感じたことを、率直に、実直に、真実のようにして語ったから、多くの人の心をうつのである。

だから、みんなが思ったその感情、言葉、心について、恥ずかしいと思う必要はない。

本気で思ったことならば、それは、名言になる可能性があるのだ。

つたない表現だろうが関係ない。

凛冽玲瓏な透き通って煌びやかな言葉である必要などない。

君の言葉で語るがいい。それが唯一無二の名言になるのだ。

※対概念とは、長い・短いといった、片方の概念が無ければ成り立たない事物や事象のことである。オリジナルを主張する気は全くなくて、恐らく、偉い哲学者や、経営者やその他多くの人が、もっとしっかり考えて定義していることだと思う。ただ、この対概念というのは、例えばポジティブとかネガティブといったことを考える上でも、自分自身の価値観を分析重要なため、敢えてインプットしている。

もちろん、独善に陥ることを避けるために、他者の思考を学ぶことは重要だ。しかし、

「フッサール」「エポケー」「超越論的還元」「本質直観」

とか、専門用語を噛み砕いて理解したとしても、それは、哲学体系の維持に寄与することはあるだろうが、自分自身に役立てるという点においては不足である。

俗的な言い方にならざるを得ないけれども、思考が必要なのは、問題があるからである。

問題の解決のために、考える必要が生まれるのである。

考えることそれ自体を目的としてはならない。(上で書いたとおり、哲学体系の維持を仕事とするなら別)

陽明学で「知行合一」という用語があるけれども、それは「実践も大事だよ」ということである。

ただし、これは、必ずしも「結論を出す」こととは一致しない。結論=答え。その答えというものが、いつも、どんなときも、誰にでも当てはまるというとき、それは、普遍的といったり、「真理」といったりもする。

この真理に近づこうとするのが、かつての「哲学」であった。過去形ではなく、今もそうなのかもしれない、ただし、19世紀~20世紀のフッサールの現象学の登場で、形而上的なものは否定されることになった。

正直、どっちがどっちの立場だったか忘れてしまったが、今も印象に残っているのは、「どこまでいっても客観的なことなどなく、世界は主観でしかない」という主張であった。それが友人の言だったか、自分の考えだったか覚えていない。

ただ、このテーマに対して、現象学は、「どっちでもよくね?」と答えるのである。

教科書的には、現象学とか、フッサールは、あまり重要視されていない。センター倫理の攻略本には、なんということか、一切登場していなかった。そのせいか、僕もまともに触れたことはなかった。ただ、◎◎の現象学という言葉が、結構よく聞かれる昨今である。そして、今読み進めている「人間とは何か」においても、現象学に触れる場面もあったため、少し調べてみることにした。

教科書的表現は、それが正確なのかどうか分からないが、どうにも分かりづらい。

この解説を読んで、初めて現象学に触れる人が、「おお、なるほど分かったぜ!」となるのだろうか。

ここから今回の記事では、この内容を、ものすごく簡単に、「僕レベルでも」分かるように理解に努めていきたいと思う。

すなわち、僕らが、認識しようがすまいが、実際にある、存在する、実在する、そういったものが客観とか、客体とか、そういうものだ。

ここは、難しく考えないようにしよう。

上の引用文で、「外に世界が実在するという日常の素朴な判断」というのは、なんてことは無い、僕らの「ふつーの」認識そのものと言ってよい。

対して、主観とは何か?

広辞苑では、「自分ひとりの考えや感じ方」とある。

これも、難しく考えないようにしよう。僕らが「思ったこと」や「感じたこと」それが主観だ。

しかし、ただそれだけであれば、主観と客観というのは、哲学的な問題にはなり得ない。

哲学的な問いにすれば、主観と客観は一致するのか? とか、主観と客観はどちらが包含的なのか、といったことになる。

ここで、主観と客観という用語を考えたときに、果たして自分は、主観と客観が同一のものだと思うだろうか?

僕は、別物だと思う。何故なら、僕が思ったこと、例えば創作的なことだとか、単なる妄想といったものも、僕は、「思う」ことができる。ただし、それがでは、誰もが認識できる「客観的」事実とか、事物として存在するか、といえば、そんなわけない。

だから、主観と客観は別物だと考えられてきた。

>外に世界が実在するという日常の素朴な判断を、いったん「かっこ」に入れて停止し(エポケー・判断停止)

という部分である。

何を言っとるんじゃ? と、ここでイラっとしてしまった人は、まずもって、この現象学を、現時点でそれほど必要としていないから、無理して学ぶ必要もない。

繰り返しになるが、あくまでも、自分の思考に役立てるために、学ぼうというのが本来の主旨である。大学のレポートとか、センター試験の勉強のためには必要ない。

この判断停止が必要な理由は、客観への疑問からである。

そこにリンゴはあるのか、とか、コップはあるのか、とか、例えを用いて説明されることが多いが、リンゴだと思ったら造り物だったとか、コーヒーだと思ったら黒酢だったとか、そんなことだ。(いやその例えだったら、単にその人の認識誤りなだけでは? 客観的なものは、絶対的に存在するのでは? という疑問もすぐさま浮かぶことだろう。ただこれは、絶対に存在する、という根拠をどこに見出すのか、という別の問題でもあるので、ここでは触れない。)

その客観ってものが成り立つ条件を明らかにしていこうと、みんな頑張ってきた。でも、見つからなかった。

だから、フッサールさんが、「いやいや、そもそも、客観だとして考えることを、いったん止めてみない?」と提唱したわけだ。

客観なんて、ホントはなかったんや……と。

ただ、僕が今向かっているパソコンのディスプレイは、実際に「ある」じゃあないか。これは何なんだ? コーヒーを飲む。醤油なんかじゃない、コーヒーだ。

コーヒーだ、と僕は「思った」「感じた」。

このこと自体に焦点を合わせてみようと、それが現象学的な考え方だ。

つまり、主観と客観は一致しないというよりも、主観と客観という構図ではなくて、「純粋な意識の内面に立ち返り、そこにあらわれる現象をありのままに記述し、考察」してみよう、ということなのだ。

いやそもそも、その「本質直観」って、「人間中心主義」とか「共同幻想」とか、「唯心論」とか、「クオリア」とか、それらと何が違うの?

もっと言っちゃえば、「我思う、故に我あり」と何が違うの?

神は死んだ、といったニーチェさんと何が違うの?

「この世は結局どこまでいっても、主観的でしかあり得ない」といった高校生の感じたことと何が違うのか?

僕が今回役に立ったと思ったのは、この現象学的な考え方には、「真理なんてない!」と投げ出してしまって、それで終わりではなかったことである。

確かに、エポケー・判断停止によって、客観的な実在を疑ってかかりなさい、とする。それは、懐疑主義的な感じも、初見では受けた。

ただ、その意味するところは、「客観を追い求めるのではなく、その主観的実在が成り立つ条件を考えるようにしなさい」というところである。

主観的実在……とか、また勝手な用語で書いてしまった。悪い癖である。ええと、分かりやすく書き直せば、「僕らがあると感じたことそれ自体」ということだ。

例えば、ギリシアのプラトンさんは、イデアといって、事物の根源的なものが存在する、という立場をとっていた。しかし、僕らが認識している事物は、そのイデアの陰影なのだと。だから僕らの世界は不完全なのだと。でも、イデアはあります! 真実のイデアを観ることによって、僕らの魂は救済されるのです! 的な。

いや、そんなもんありゃしませんよと。いや、あってもいいんだけど、取りあえず、そういった「客観的なものがある」という判断を、いったんやめてみましょうと。現象学はそう提唱するのである。

その上で、なお残った、僕らの感じたこと、思ったことの成り立つ条件を、見つめなおそうというのである。それが、「外界が実在するという日常的な判断をいったん停止して意識の内面的世界に戻り、そこにあらわれるままの事実を考察する」ということなのだ。

現象学とは何か

現象学は何の役に立つのか

現象学の本質が理解できた、とか、そんなおごり高ぶりはないけれども、恐らく、他の本を読んでいて、現象学を参考に記述されている箇所を読んでも、つっかからずに読むことができるぐらいは理解できたと思う。

こうやってインプットしていくと、だんだん「実感」と離れた「知識」になっていくことがあるので、そこは注意しないといけない。

ただ、先日書いた、「内因性抑鬱」と「心因性抑鬱」との違い、これがよく分からないまま、フランクルさんの「人間とは何か」を読んでいくと、段々訳が分からなくなっていくのである。

こういった、前提知識というのが無いと、理解したようなしてないような、だんだんモヤモヤが溜まっていってストレスになる。

じゃあ、その前提知識って、誰が、どこまで有しているのかというのは、非常に難しい問題である。

理解って何だ?

という、また新たな疑問というのも生まれてくる。

例えば、都道府県名とその県庁所在地を覚えたとしても、それが「わかった!」「理解した!」という気持ちになることはできないだろう。

◎◎なのは何故か? それは●●だからだ! といったときに、分かった、という気持ちになるのである。

だから、「理解」と「何故?」という問いは、対概念なのかもしれない。

問題意識がなければ、理解したときの快感も味わえない、ということである。

しかし、その理解のためには、結構苦痛な、暗記的作業も必要不可欠なのである。

その暗記的作業というのが、学校のお勉強とか、受験勉強である。だから、「勉強に意味あるの?」という子供の問いについては、別にがんばって答えてやる必要はない。「知らないよ。でも勉強以外に価値あることって、君は何だと思うの?」と聞いてやればよい。「遊ぶことだよ」と言うかもしれない。その通り! 遊ぶことは重要だ。だがその遊びとは何か。快楽追求することだけが生きるということなのか? 例えば、ゲームでも物語でもよい。何か素晴らしい作品に出あったとする、しかし、小説の陶酔できるような描写を味わうためには、ゲームの攻略本を読むための知識、そもそもそのゲームの根底にあるストーリーのモチーフとか、プログラムとか、……本当に楽しむためには、様々な知識や理解が必要である。

ただ、僕が好きな言葉で、「修証義」という作品の一文で、

「無常忽ちに到るときは 国王大臣親暱(しんじつ)従僕妻子珍宝たすくる無し 唯独り黄泉(こうせん)に赴くのみなり」

がある。

無常というのは、「死」のことだ。死が突然やってくるときは、国王とか大臣とか地位や、親しい人とか家来とか妻子とか、財産とか、それらが役立つ(助けてくれる)ことはない。ただ、一人で、死に向かうしかない、という意味である(注:遠藤解釈)。

人生というのは、過去の積み重ねである。これまで自分が成してきたことが、それが人生そのものである。死に対して、僕らがもっていくことができるものは何もない。ただ、自分自身だけなのだ。

と、この記事の結びが、現象学と何ら関係しないようになってしまったが、無理やりこじつければ、この死を思え、メメントモリ的な考えを、ドイツの哲学者ハイデガーさんは提唱したのだけれども、このハイデガーさんが若いときに強く影響を受けたのが、そのフッサールの現象学であった。ということで、結びにさせて頂こう……。

(強引すぎる! そもそもタイトルとも合ってない気がする! 気にするな! 何とか分かりやすい主張にしようと思ったおかげで、この記事2時間ぐらいかかったぞ! 今週の目標が、やばい!)

名言とは

岡本太郎さんが、「私はね、幸せって言葉が嫌いなんです」と言っていた。僕も、幸せとは対概念(※)だからどうでもいいことだ、と言っていた。

偉くて人気があって有名な方が言った言葉は名言になる。

ネガティブで人気が無くて世に知られていない人が言った言葉は迷言になる。

そんなものだ。

結局、誰が言ったかが重要になるだけ。

そんなことはどうでもいい。「実感」が一番大事だ。

その、名言を言った人も、自分の感じたことを、率直に、実直に、真実のようにして語ったから、多くの人の心をうつのである。

だから、みんなが思ったその感情、言葉、心について、恥ずかしいと思う必要はない。

本気で思ったことならば、それは、名言になる可能性があるのだ。

つたない表現だろうが関係ない。

凛冽玲瓏な透き通って煌びやかな言葉である必要などない。

君の言葉で語るがいい。それが唯一無二の名言になるのだ。

※対概念とは、長い・短いといった、片方の概念が無ければ成り立たない事物や事象のことである。オリジナルを主張する気は全くなくて、恐らく、偉い哲学者や、経営者やその他多くの人が、もっとしっかり考えて定義していることだと思う。ただ、この対概念というのは、例えばポジティブとかネガティブといったことを考える上でも、自分自身の価値観を分析重要なため、敢えてインプットしている。

自分で考えるということ

他者の思想・思考を学ぶということと、自分で考えるということは、全く別物である。もちろん、独善に陥ることを避けるために、他者の思考を学ぶことは重要だ。しかし、

「フッサール」「エポケー」「超越論的還元」「本質直観」

とか、専門用語を噛み砕いて理解したとしても、それは、哲学体系の維持に寄与することはあるだろうが、自分自身に役立てるという点においては不足である。

俗的な言い方にならざるを得ないけれども、思考が必要なのは、問題があるからである。

問題の解決のために、考える必要が生まれるのである。

考えることそれ自体を目的としてはならない。(上で書いたとおり、哲学体系の維持を仕事とするなら別)

陽明学で「知行合一」という用語があるけれども、それは「実践も大事だよ」ということである。

ただし、これは、必ずしも「結論を出す」こととは一致しない。結論=答え。その答えというものが、いつも、どんなときも、誰にでも当てはまるというとき、それは、普遍的といったり、「真理」といったりもする。

この真理に近づこうとするのが、かつての「哲学」であった。過去形ではなく、今もそうなのかもしれない、ただし、19世紀~20世紀のフッサールの現象学の登場で、形而上的なものは否定されることになった。

現象学について

僕は、高校生ぐらいのとき、友人と、「客観」と「主観」の存在について議論(というかおしゃべり)したことがあった。正直、どっちがどっちの立場だったか忘れてしまったが、今も印象に残っているのは、「どこまでいっても客観的なことなどなく、世界は主観でしかない」という主張であった。それが友人の言だったか、自分の考えだったか覚えていない。

ただ、このテーマに対して、現象学は、「どっちでもよくね?」と答えるのである。

教科書的には、現象学とか、フッサールは、あまり重要視されていない。センター倫理の攻略本には、なんということか、一切登場していなかった。そのせいか、僕もまともに触れたことはなかった。ただ、◎◎の現象学という言葉が、結構よく聞かれる昨今である。そして、今読み進めている「人間とは何か」においても、現象学に触れる場面もあったため、少し調べてみることにした。

現象学は、外に世界が実在するという日常の素朴な判断を、いったん「かっこ」に入れて停止し(エポケー・判断停止)、純粋な意識の内面に立ち返り、そこにあらわれる現象をありのままに記述し、考察するものである。

日常では、世界が外に実在し、人間の自我もその世界の中におかれた一つのものと信じられている。現象学はそのような素朴な見方を逆転し、外界が実在するという日常的な判断をいったん停止して意識の内面的世界に戻り、そこにあらわれるままの事実を考察する。

――山川倫理

教科書的表現は、それが正確なのかどうか分からないが、どうにも分かりづらい。

この解説を読んで、初めて現象学に触れる人が、「おお、なるほど分かったぜ!」となるのだろうか。

ここから今回の記事では、この内容を、ものすごく簡単に、「僕レベルでも」分かるように理解に努めていきたいと思う。

主観と客観とは何か

客観とは、「主観の作用とは独立に存在すると考えられたもの」と広辞苑ではある。すなわち、僕らが、認識しようがすまいが、実際にある、存在する、実在する、そういったものが客観とか、客体とか、そういうものだ。

ここは、難しく考えないようにしよう。

上の引用文で、「外に世界が実在するという日常の素朴な判断」というのは、なんてことは無い、僕らの「ふつーの」認識そのものと言ってよい。

対して、主観とは何か?

広辞苑では、「自分ひとりの考えや感じ方」とある。

これも、難しく考えないようにしよう。僕らが「思ったこと」や「感じたこと」それが主観だ。

しかし、ただそれだけであれば、主観と客観というのは、哲学的な問題にはなり得ない。

哲学的な問いにすれば、主観と客観は一致するのか? とか、主観と客観はどちらが包含的なのか、といったことになる。

ここで、主観と客観という用語を考えたときに、果たして自分は、主観と客観が同一のものだと思うだろうか?

僕は、別物だと思う。何故なら、僕が思ったこと、例えば創作的なことだとか、単なる妄想といったものも、僕は、「思う」ことができる。ただし、それがでは、誰もが認識できる「客観的」事実とか、事物として存在するか、といえば、そんなわけない。

だから、主観と客観は別物だと考えられてきた。

本当に客観ってあるのか?

でも、そもそも、客観的な事物・事象というのは存在するのだろうか? というのが、上の引用からいくと、>外に世界が実在するという日常の素朴な判断を、いったん「かっこ」に入れて停止し(エポケー・判断停止)

という部分である。

何を言っとるんじゃ? と、ここでイラっとしてしまった人は、まずもって、この現象学を、現時点でそれほど必要としていないから、無理して学ぶ必要もない。

繰り返しになるが、あくまでも、自分の思考に役立てるために、学ぼうというのが本来の主旨である。大学のレポートとか、センター試験の勉強のためには必要ない。

この判断停止が必要な理由は、客観への疑問からである。

そこにリンゴはあるのか、とか、コップはあるのか、とか、例えを用いて説明されることが多いが、リンゴだと思ったら造り物だったとか、コーヒーだと思ったら黒酢だったとか、そんなことだ。(いやその例えだったら、単にその人の認識誤りなだけでは? 客観的なものは、絶対的に存在するのでは? という疑問もすぐさま浮かぶことだろう。ただこれは、絶対に存在する、という根拠をどこに見出すのか、という別の問題でもあるので、ここでは触れない。)

その客観ってものが成り立つ条件を明らかにしていこうと、みんな頑張ってきた。でも、見つからなかった。

だから、フッサールさんが、「いやいや、そもそも、客観だとして考えることを、いったん止めてみない?」と提唱したわけだ。

客観なんて、ホントはなかったんや……と。

本質直観

なるほど、1歩ゆずって、客観的なことを証明するのはできない、としよう。ただ、僕が今向かっているパソコンのディスプレイは、実際に「ある」じゃあないか。これは何なんだ? コーヒーを飲む。醤油なんかじゃない、コーヒーだ。

コーヒーだ、と僕は「思った」「感じた」。

このこと自体に焦点を合わせてみようと、それが現象学的な考え方だ。

つまり、主観と客観は一致しないというよりも、主観と客観という構図ではなくて、「純粋な意識の内面に立ち返り、そこにあらわれる現象をありのままに記述し、考察」してみよう、ということなのだ。

さてこれをどう役立てるか

と、まぁ、考察とか解説もどきをやってみたけれども、どうにも面白くない。いやそもそも、その「本質直観」って、「人間中心主義」とか「共同幻想」とか、「唯心論」とか、「クオリア」とか、それらと何が違うの?

もっと言っちゃえば、「我思う、故に我あり」と何が違うの?

神は死んだ、といったニーチェさんと何が違うの?

「この世は結局どこまでいっても、主観的でしかあり得ない」といった高校生の感じたことと何が違うのか?

僕が今回役に立ったと思ったのは、この現象学的な考え方には、「真理なんてない!」と投げ出してしまって、それで終わりではなかったことである。

確かに、エポケー・判断停止によって、客観的な実在を疑ってかかりなさい、とする。それは、懐疑主義的な感じも、初見では受けた。

ただ、その意味するところは、「客観を追い求めるのではなく、その主観的実在が成り立つ条件を考えるようにしなさい」というところである。

主観的実在……とか、また勝手な用語で書いてしまった。悪い癖である。ええと、分かりやすく書き直せば、「僕らがあると感じたことそれ自体」ということだ。

例えば、ギリシアのプラトンさんは、イデアといって、事物の根源的なものが存在する、という立場をとっていた。しかし、僕らが認識している事物は、そのイデアの陰影なのだと。だから僕らの世界は不完全なのだと。でも、イデアはあります! 真実のイデアを観ることによって、僕らの魂は救済されるのです! 的な。

いや、そんなもんありゃしませんよと。いや、あってもいいんだけど、取りあえず、そういった「客観的なものがある」という判断を、いったんやめてみましょうと。現象学はそう提唱するのである。

その上で、なお残った、僕らの感じたこと、思ったことの成り立つ条件を、見つめなおそうというのである。それが、「外界が実在するという日常的な判断をいったん停止して意識の内面的世界に戻り、そこにあらわれるままの事実を考察する」ということなのだ。

知識と理解

ふぅ……。取りあえず、以下のサイトを読んでから、2日ぐらい経ってから、山川教科書の引用以外はほぼ自分の言葉でまとめてみた。現象学とは何か

現象学は何の役に立つのか

現象学の本質が理解できた、とか、そんなおごり高ぶりはないけれども、恐らく、他の本を読んでいて、現象学を参考に記述されている箇所を読んでも、つっかからずに読むことができるぐらいは理解できたと思う。

こうやってインプットしていくと、だんだん「実感」と離れた「知識」になっていくことがあるので、そこは注意しないといけない。

ただ、先日書いた、「内因性抑鬱」と「心因性抑鬱」との違い、これがよく分からないまま、フランクルさんの「人間とは何か」を読んでいくと、段々訳が分からなくなっていくのである。

こういった、前提知識というのが無いと、理解したようなしてないような、だんだんモヤモヤが溜まっていってストレスになる。

じゃあ、その前提知識って、誰が、どこまで有しているのかというのは、非常に難しい問題である。

理解って何だ?

という、また新たな疑問というのも生まれてくる。

例えば、都道府県名とその県庁所在地を覚えたとしても、それが「わかった!」「理解した!」という気持ちになることはできないだろう。

◎◎なのは何故か? それは●●だからだ! といったときに、分かった、という気持ちになるのである。

だから、「理解」と「何故?」という問いは、対概念なのかもしれない。

問題意識がなければ、理解したときの快感も味わえない、ということである。

しかし、その理解のためには、結構苦痛な、暗記的作業も必要不可欠なのである。

その暗記的作業というのが、学校のお勉強とか、受験勉強である。だから、「勉強に意味あるの?」という子供の問いについては、別にがんばって答えてやる必要はない。「知らないよ。でも勉強以外に価値あることって、君は何だと思うの?」と聞いてやればよい。「遊ぶことだよ」と言うかもしれない。その通り! 遊ぶことは重要だ。だがその遊びとは何か。快楽追求することだけが生きるということなのか? 例えば、ゲームでも物語でもよい。何か素晴らしい作品に出あったとする、しかし、小説の陶酔できるような描写を味わうためには、ゲームの攻略本を読むための知識、そもそもそのゲームの根底にあるストーリーのモチーフとか、プログラムとか、……本当に楽しむためには、様々な知識や理解が必要である。

意味

本当に楽しむ、という抽象的な表現を使ってしまったが、結局のところ、ご飯食べて「うめぇ!」エロいことして「キモちぃぃ!」睡眠とって「むにゃむにゃ」、の繰り返しでよければ、それはそれでよいだろう。ただ、僕が好きな言葉で、「修証義」という作品の一文で、

「無常忽ちに到るときは 国王大臣親暱(しんじつ)従僕妻子珍宝たすくる無し 唯独り黄泉(こうせん)に赴くのみなり」

がある。

無常というのは、「死」のことだ。死が突然やってくるときは、国王とか大臣とか地位や、親しい人とか家来とか妻子とか、財産とか、それらが役立つ(助けてくれる)ことはない。ただ、一人で、死に向かうしかない、という意味である(注:遠藤解釈)。

人生というのは、過去の積み重ねである。これまで自分が成してきたことが、それが人生そのものである。死に対して、僕らがもっていくことができるものは何もない。ただ、自分自身だけなのだ。

と、この記事の結びが、現象学と何ら関係しないようになってしまったが、無理やりこじつければ、この死を思え、メメントモリ的な考えを、ドイツの哲学者ハイデガーさんは提唱したのだけれども、このハイデガーさんが若いときに強く影響を受けたのが、そのフッサールの現象学であった。ということで、結びにさせて頂こう……。

(強引すぎる! そもそもタイトルとも合ってない気がする! 気にするな! 何とか分かりやすい主張にしようと思ったおかげで、この記事2時間ぐらいかかったぞ! 今週の目標が、やばい!)

今日の一言「鬱状態の制御が肝要だね」「せっかく早く帰ったのに惰眠とは情けない」

ここで、一つ提案なのだけれども、「時間が無い」として、できるだけ「整理された」言葉で短縮メモしようというのは方法としてはアリだと思いながら、ある意味残念なことに、「書きながら整理する」という方法もあるのだということだ。

本来、先日のコメントにおいて、「情報過多である」とのご指摘を受けたところである。これは全く私もそのように感じていて、それゆえに、小見出しは5つまで、というルールを設けたところでもある(早速先日破っていたけれども)。

ただ、これは、できるだけ不真面目に読むべきものである、と思う。頭の良い人や、真面目な人などは、本、書籍、記事、文章を、できるだけ「精読」しようとする。言葉の一つ一つの意味を理解しながら、文脈を理解し、この著者は何を言わんとしているのか、何を理解すべきなのかと、積み重ねながら読んでいくのである。あまり好きな言葉ではないが、理系的、である。

しかしそもそも、「あーそれでねぇ、というか、あのー、いやぁ、その」とか、そんな言葉が入っている時点で、真面目に読む価値などないのである。

しかし同時に、その間、タイミング性、口語性というものもある。人間の脳の理解構造としては(もちろんいつものとおり、頭の回転がすこぶる速い人は論外であり、僕はいつも「凡人」を想定している)、人から発せられた言葉について、その意味を、瞬時に理解することは「無い」のである。

※忙しい自慢としかならない。ただし、この「忙しい」と感じることの状況をメモすることの意味については以前述べた(記事記述時の状況把握)。

この並記は、文章表現としては、エラー、間違いである。しかしながら、言葉の意味については、「クオリア」なんて概念を持ち出すまでもなく、人それぞれ異なっている。それはもちろん、教養の多寡という問題もありながら、その人自身の来歴という問題など、思考体系が全く同一であるという考えなど、捨て去った方がいい。まぁそれをよく分かっていない人が多いために、争いが絶えないのだと、僕はひそかに思っている。

それはともかく、並記の理由というのは、その「僕の中では同意味」としていることを、可能な限り多くの人への理解可能性のための、傲慢な語を使えば「配慮」なのである。

(そしてもちろん、この「限りなく多くの人への」というのは、未来の自分も含まれる)

ところで、身体を鍛えるというのは、面白いことだと思う。

肩こりがひどいのはあまり改善されていないし、服を着るとみためには全然わからないけれども、脱いでみると結構変わってきている(というか、数年前に戻ってきているといったほうがいいか)。

ほんと、真面目に筋トレをされている方には、とてもじゃないが「やってます!」となどいえない程度であるけれども、100日ぐらい続けているとそれなりの効果はあるということだ。

この小さな積み重ねが、楽しい実感、嬉しい実感につながってくれたらいいと思うが、まぁ、あまり期待はしない方が良い。

そして、整理の語の定義としては、ここでは、「捨てる」ことと、「体系化すること」が挙げられる。

大目標へのアプローチとしての目標は、2月末までに、「人間とは何か」を読了することである。

そして、その中目標へのアプローチとしては、一週間に90ページ、ということであった。

現在、120ページほどまできた。

今週末までに、180ページまでいかなければならない。

で、ルーチンと絡めて、音読をしているのだけれども、だいたい平均すると、1ページ3分弱ぐらいであることが分かった。2ページで5分ぐらいである。

ということは、残り60ページなので、あと三日ぐらいで150分必要である。単純に3で割ると、一日50分。平日に確保するには、最近では厳しい時間である……。

と、こうやって分割していけば(これをエレファントテクニックとか言うらしいが、まぁ名前なんてどうでもいい)、より詳細なスケジュール感として、自分がこのタイミングに何をしなければいけない、という意識(動機)を向けていくことができる、というわけだ。

これが、PDCAサイクルの、チェックとアクションの部分である。

小まめにチェックするのも大切だけど、そもそもの、「目標」を意識することを忘れてはならない。

ので、この目標については、紙に書いて机に貼ってある。いやでも目に付くわけだ。

が、その、目標を達成する(小手先の)テクニックよりも重要なことがある。

(と、何か大きなことを書くような前ふりをしつつ、まぁこれだって探せばいくらでも手に入る情報でしかない(※1)だろう)

それは、目的(動機)の意識化である。

そもそもこれ、何のためやってるんだっけ?

という、強烈な問い、WHY、WHY、WHY!!! というのを、「は? バカじゃね?」「○○だからに決まってんじゃん」と磨り潰し退けられるような、強烈な目的(動機)を、常に意識していなければならない(※2)。

その強い目的(動機)がはっきりと、明瞭になっていないと、眠いとか、お腹空いたとか、今日は苛々して気分がのらない! とか、そんな生理的欲求に忽ちに負けてしまうのである。

(この生理的欲求対処、としては、「環境構築」も重要であることは言うまでもない、とかいいつつ書いてるけど)

※1:この、「しかない」という考えが浮かぶことが、「病的である」という指摘なのが、フランクルさんの「人間とは何か」で述べられている、気がする。まだよく分からないが、これに対しての見解について、是非読み取りたいと思う。読み取れたら記事にして、それを音読して、ウォークマンに入れてきいて、繰り返しインプットしたいと思う。

※2:これとは別に、何かを実現させる方法は、実はある。それがルーチン(決まりきった定常的な行動)である。ただし、ルーチンとは、それ自身が目的化した目的的行動である、とも言い換えることが可能だ。甚だ詭弁的だが、そう考えれば、結局大事なのは目的、となる。

コメントについては、拍手コメント含めて、すべて拝見・拝読させて頂いております。この場を借りて、改めて厚く熱く御礼申し上げます。

ところで、神経症的な私としては、すぐさまレスポンスができないことについて、大変申し訳ない感覚が生じるのである。さらに、この記事を含めて、最近はある方を参考にして、若干のタイムラグ(予約投稿)になっていることが多いのである。

ということは、コメントを当日18時に頂いたとして、19時に予約投稿で記事が投稿された場合に、「おい、俺のコメント差し置いて記事書いてんのかよ。ちょー不快だぜこいつ」と思う方もいるだろうと思うのである(いないかもしれない、ただ、様々なブログなんかを見ていると、まぁそんな人も少なくない)。

そもそも、コメント(その他投稿サイトに対する感想など)に対して、作者が必ず返信しなければならない、というルールは、実際には存在しないと僕は思っている。

とはいえ、それは、ある意味においては、暗黙のルールだと実は思っている。感想やコメントをくれた方に対して、例えその内容が、自分の意図に反するものであったとしても、感想やコメントをくださった方への感謝の気持ちは、表明すべきだと思うのだ。

いやもちろん、「ある意味で」と書いたのもあるが、その感想やコメントが、「害毒」であること当然ありえる。

害毒……例えば、誹謗中傷だったり、「いやいや、その考えは間違っている」だとか、「絶対こうしたほうが面白いよ!」だとか、そうした、「決めつけ」的なものである。

(あー、まぁ、僕は結構そういうのも慣れているから、別にそういった感想やコメントをもらっても問題ないけど、それが嬉しいかというと、多分そんなことはなさそうだ)

逆に、である。

誹謗中傷とか、「荒らし」に対して、無視するのが一番良い、というのは、まったく至極論理的である。筆者著者作者からのレスがあると、感想やコメントを書いた人は嬉しいのだ。その嬉しいというのは、荒らしの人であっても、同様だ。むきになって反論してくる様が、逆に面白かったりするのである。

だから、「おい無視すんなよカスが!」とか言ってくるとしても、完全無視していればそのうち飽きてしまうだろう。まぁ、エスカレートすると、DOS攻撃とか物理的に攻撃をしかけてきそうであるが。まぁそこまでいけばそりゃ犯罪だ。

逆に、である。

感想やコメントに対して、返信しない人には、なんか、それなりの対応でいいのかな、って思うのである。これは仕方がない。それに、感想やコメントをそれほど欲さない人もいる。単にアフィとか収益が目的なら、PVだけあればよかったりするし、その目的じゃなくても、単に「読みましたー」的な意味があるだけで、満足する人もいるのである。

まぁ、そんな一般論的なのはどうでもよく。

僕は、どうかといえば、そうだなぁ……やっぱり、自分の書いたこと(思ったこと)について、それが相手にどう伝わったのか、どういった感情を与えられたのか、というのを、やっぱりPVとか数字じゃなくて、それを言葉で、文章で欲しいなと、そう思う。

いやまぁ、ボイスレスポンス(音声による返信)とか、そんな機能があればそれでもいいけど。ただ、どこでもいつでも性を考えると、聞くの面倒そうだな(かっこわらい)。

おぉ……かなり厳しい時間になっている。寝よう。

(睡眠不足解消と思考整理とどっちを優先すべきか)

頭とスケジュールを整理

書きたいことがある、ないとは別として、忙しすぎて制御ができていない(※)。ここで、一つ提案なのだけれども、「時間が無い」として、できるだけ「整理された」言葉で短縮メモしようというのは方法としてはアリだと思いながら、ある意味残念なことに、「書きながら整理する」という方法もあるのだということだ。

本来、先日のコメントにおいて、「情報過多である」とのご指摘を受けたところである。これは全く私もそのように感じていて、それゆえに、小見出しは5つまで、というルールを設けたところでもある(早速先日破っていたけれども)。

ただ、これは、できるだけ不真面目に読むべきものである、と思う。頭の良い人や、真面目な人などは、本、書籍、記事、文章を、できるだけ「精読」しようとする。言葉の一つ一つの意味を理解しながら、文脈を理解し、この著者は何を言わんとしているのか、何を理解すべきなのかと、積み重ねながら読んでいくのである。あまり好きな言葉ではないが、理系的、である。

しかしそもそも、「あーそれでねぇ、というか、あのー、いやぁ、その」とか、そんな言葉が入っている時点で、真面目に読む価値などないのである。

しかし同時に、その間、タイミング性、口語性というものもある。人間の脳の理解構造としては(もちろんいつものとおり、頭の回転がすこぶる速い人は論外であり、僕はいつも「凡人」を想定している)、人から発せられた言葉について、その意味を、瞬時に理解することは「無い」のである。

※忙しい自慢としかならない。ただし、この「忙しい」と感じることの状況をメモすることの意味については以前述べた(記事記述時の状況把握)。

理解スピードと口頭理解

僕の記事においては、同じ意味の言葉が、並記して書かれている。上の例で行けば、「本、書籍、記事、文章」と並記しているが、別に「文章」とだけ書けばよいのである。意味理解、文脈理解としてはそれで十分である。この並記は、文章表現としては、エラー、間違いである。しかしながら、言葉の意味については、「クオリア」なんて概念を持ち出すまでもなく、人それぞれ異なっている。それはもちろん、教養の多寡という問題もありながら、その人自身の来歴という問題など、思考体系が全く同一であるという考えなど、捨て去った方がいい。まぁそれをよく分かっていない人が多いために、争いが絶えないのだと、僕はひそかに思っている。

それはともかく、並記の理由というのは、その「僕の中では同意味」としていることを、可能な限り多くの人への理解可能性のための、傲慢な語を使えば「配慮」なのである。

(そしてもちろん、この「限りなく多くの人への」というのは、未来の自分も含まれる)

ルーチンについて

もうすでに24時をまわっている。惰眠のせいで、それほど眠くない。ルーチンもまだしていない。ところで、身体を鍛えるというのは、面白いことだと思う。

肩こりがひどいのはあまり改善されていないし、服を着るとみためには全然わからないけれども、脱いでみると結構変わってきている(というか、数年前に戻ってきているといったほうがいいか)。

ほんと、真面目に筋トレをされている方には、とてもじゃないが「やってます!」となどいえない程度であるけれども、100日ぐらい続けているとそれなりの効果はあるということだ。

この小さな積み重ねが、楽しい実感、嬉しい実感につながってくれたらいいと思うが、まぁ、あまり期待はしない方が良い。

目標へのアプローチ

さて、先日の目標を振り返ってみよう。まず、大きな目標として、2017年は、「整理の年」である。この整理とは、思考および住環境を含める。そして、整理の語の定義としては、ここでは、「捨てる」ことと、「体系化すること」が挙げられる。

大目標へのアプローチとしての目標は、2月末までに、「人間とは何か」を読了することである。

そして、その中目標へのアプローチとしては、一週間に90ページ、ということであった。

現在、120ページほどまできた。

今週末までに、180ページまでいかなければならない。

で、ルーチンと絡めて、音読をしているのだけれども、だいたい平均すると、1ページ3分弱ぐらいであることが分かった。2ページで5分ぐらいである。

ということは、残り60ページなので、あと三日ぐらいで150分必要である。単純に3で割ると、一日50分。平日に確保するには、最近では厳しい時間である……。

と、こうやって分割していけば(これをエレファントテクニックとか言うらしいが、まぁ名前なんてどうでもいい)、より詳細なスケジュール感として、自分がこのタイミングに何をしなければいけない、という意識(動機)を向けていくことができる、というわけだ。

これが、PDCAサイクルの、チェックとアクションの部分である。

小まめにチェックするのも大切だけど、そもそもの、「目標」を意識することを忘れてはならない。

ので、この目標については、紙に書いて机に貼ってある。いやでも目に付くわけだ。

目標よりも大切なこと

と、まぁ、上のようなことは、書店で新書を探したり、ネット検索すれば、いくらでも仕入れることができる。が、その、目標を達成する(小手先の)テクニックよりも重要なことがある。

(と、何か大きなことを書くような前ふりをしつつ、まぁこれだって探せばいくらでも手に入る情報でしかない(※1)だろう)

それは、目的(動機)の意識化である。

そもそもこれ、何のためやってるんだっけ?

という、強烈な問い、WHY、WHY、WHY!!! というのを、「は? バカじゃね?」「○○だからに決まってんじゃん」と磨り潰し退けられるような、強烈な目的(動機)を、常に意識していなければならない(※2)。

その強い目的(動機)がはっきりと、明瞭になっていないと、眠いとか、お腹空いたとか、今日は苛々して気分がのらない! とか、そんな生理的欲求に忽ちに負けてしまうのである。

(この生理的欲求対処、としては、「環境構築」も重要であることは言うまでもない、とかいいつつ書いてるけど)

※1:この、「しかない」という考えが浮かぶことが、「病的である」という指摘なのが、フランクルさんの「人間とは何か」で述べられている、気がする。まだよく分からないが、これに対しての見解について、是非読み取りたいと思う。読み取れたら記事にして、それを音読して、ウォークマンに入れてきいて、繰り返しインプットしたいと思う。

※2:これとは別に、何かを実現させる方法は、実はある。それがルーチン(決まりきった定常的な行動)である。ただし、ルーチンとは、それ自身が目的化した目的的行動である、とも言い換えることが可能だ。甚だ詭弁的だが、そう考えれば、結局大事なのは目的、となる。

コメントありがとうございます

最近、コメントとか拍手とかをしてくださる方々が多く、大変嬉しい限りである。コメントについては、拍手コメント含めて、すべて拝見・拝読させて頂いております。この場を借りて、改めて厚く熱く御礼申し上げます。

ところで、神経症的な私としては、すぐさまレスポンスができないことについて、大変申し訳ない感覚が生じるのである。さらに、この記事を含めて、最近はある方を参考にして、若干のタイムラグ(予約投稿)になっていることが多いのである。

ということは、コメントを当日18時に頂いたとして、19時に予約投稿で記事が投稿された場合に、「おい、俺のコメント差し置いて記事書いてんのかよ。ちょー不快だぜこいつ」と思う方もいるだろうと思うのである(いないかもしれない、ただ、様々なブログなんかを見ていると、まぁそんな人も少なくない)。

そもそも、コメント(その他投稿サイトに対する感想など)に対して、作者が必ず返信しなければならない、というルールは、実際には存在しないと僕は思っている。

とはいえ、それは、ある意味においては、暗黙のルールだと実は思っている。感想やコメントをくれた方に対して、例えその内容が、自分の意図に反するものであったとしても、感想やコメントをくださった方への感謝の気持ちは、表明すべきだと思うのだ。

いやもちろん、「ある意味で」と書いたのもあるが、その感想やコメントが、「害毒」であること当然ありえる。

害毒……例えば、誹謗中傷だったり、「いやいや、その考えは間違っている」だとか、「絶対こうしたほうが面白いよ!」だとか、そうした、「決めつけ」的なものである。

(あー、まぁ、僕は結構そういうのも慣れているから、別にそういった感想やコメントをもらっても問題ないけど、それが嬉しいかというと、多分そんなことはなさそうだ)

逆に、である。

誹謗中傷とか、「荒らし」に対して、無視するのが一番良い、というのは、まったく至極論理的である。筆者著者作者からのレスがあると、感想やコメントを書いた人は嬉しいのだ。その嬉しいというのは、荒らしの人であっても、同様だ。むきになって反論してくる様が、逆に面白かったりするのである。

だから、「おい無視すんなよカスが!」とか言ってくるとしても、完全無視していればそのうち飽きてしまうだろう。まぁ、エスカレートすると、DOS攻撃とか物理的に攻撃をしかけてきそうであるが。まぁそこまでいけばそりゃ犯罪だ。

逆に、である。

感想やコメントに対して、返信しない人には、なんか、それなりの対応でいいのかな、って思うのである。これは仕方がない。それに、感想やコメントをそれほど欲さない人もいる。単にアフィとか収益が目的なら、PVだけあればよかったりするし、その目的じゃなくても、単に「読みましたー」的な意味があるだけで、満足する人もいるのである。

まぁ、そんな一般論的なのはどうでもよく。

僕は、どうかといえば、そうだなぁ……やっぱり、自分の書いたこと(思ったこと)について、それが相手にどう伝わったのか、どういった感情を与えられたのか、というのを、やっぱりPVとか数字じゃなくて、それを言葉で、文章で欲しいなと、そう思う。

いやまぁ、ボイスレスポンス(音声による返信)とか、そんな機能があればそれでもいいけど。ただ、どこでもいつでも性を考えると、聞くの面倒そうだな(かっこわらい)。

おぉ……かなり厳しい時間になっている。寝よう。

(睡眠不足解消と思考整理とどっちを優先すべきか)