今日の一言「日々の断絶という言葉は言い当て妙」

1.専門性を追究する・彼女をつくる

という方策と、

2.「求めるもの」について、再度解釈を試みる

という方策を検討し、「1.」よりも先に「2.」を整理する必要があることを決定した(導き出した)。

その「2.」とは、上の引用のとおり、「思考と生活を整理する」というものであった。

それでは、今回の記事では、その整理する方針について、より具体的に決めていこう。

1.については、「現実へのアプローチ」といってよい。いわゆる、一般的な目標と大差ない。一般的な目標とは、高校に入学するとか、会社に入社するとか、ダイエットするとか、「現実」と「自分」を分けて考えたとき、自分を現実に向けて「変化させる」ことである。

2.については、その逆といってよい。自分を現実に合わせていくのが1.である。2.は、自分を成り立たせている根源を明らかにしていく作業である。難しい表現をしてしまった。例えば、フロイトさんの精神分析において、エス(衝動)・エゴ(自我)・スーパーエゴ(超自我)という概念があることはお分かりの通りだろう。

衝動 → 自我 ← 超自我

みたいな感じで、自我は成り立っている。

(自分と自己と、自我の言葉は厳密には違うのだけれど、今回の記事では同じように用いている)

自分とは何か? という問いは深遠であって、それを明らかにして生きている人など、そうそういないと思われる。それでも、多くの人が、特にこの問題を抱えずに生活できているのは、基本的に「自分」と「現実」が一致(※1)しているからである。

ちなみに、少し余談となるが、「衝動」部分がおかしい(現実とのズレが大きい)場合は、「精神病」と言われるし、「超自我」の部分がおかしい場合は、教育のせいにされたりする。

ただしどのみち、「大人」という存在においては、そういった自我の保持や安定性というのは、完成されたものとみなされる。「君、大人なんだから、ちゃんとしてよ」と言われるのは、「自我が正常な状態なんだから、正常な判断ができるんでしょ?」ということを言われているのである。もっと俗的に書けば、TPO(とき・場所・条件(場合))の判断がちゃんとできるんでしょ、ということである。

さらに余談となってしまうが、僕の記事というか、僕が問題視している事柄全般は、一般的社会道徳・ルールを前提(※2)としているし、身体・精神の病気を対象とはしていない。ただ、精神病など、そういった極端な事例などを考えざるをえないのは、その「正常」と「異常」とのグレーゾーンがかなり広がっていると感じているからである。何をもって正常……ちゃんとしてね、といえるのか、正直よく分からないのである。

くだらない例えを書いてしまおうか。ホロコーストを持ち出すまでもなく、虐殺することはおぞましく悪いことである。では、虐殺することについて、空想したり妄想したり、小説に書き出すことは悪なのだろうか。否である。しかし、完全な大人とか、完全な人間とか、完全な理想というものを考えたときに、そういった「悪い考え」が生じるのは、やっぱり「完全」ではないのではなかろうか。

くだらない例えであった。ここで、「くだらない」といっているのは、これら、正義とか、悪とか考えることがくだらないというのではなく、単に僕の興味の対象外であるということだ。つまり、実感伴って、そんな「完全な善」なるものを、僕は「否」と思っているのである。清濁あわせもったのが人間であると僕は思っているに過ぎない。で、その実感をもってして、「人間嫌い」という感情エラーというか、表現をたまにしてしまうが、これについては、

という、ある方のコメントを読んで、いやぁまさに、その通りですよ、と思った。カッコいい。僕も、こういう人になりたい。そう、こういう人になるために、「整理」が、今は、必要なのだ。

※1:誰もが完全に一致しているなど殆どない。だからこそ、日々の生活に悩みや苦しみ、欲求不満が生じるのである。それをもって、「みんな色々大変なんだから」という言葉に正当性を与えている。

※2:この前提に、実感が伴っているかという問題はまた別にある。ただ、やらなきゃならないこと、というのは避けられないのであって、それから単に逃げようというわけではない。問題は、その「やるべきこと」自体の曖昧さ(社会や環境や状況や人によって異なること)である。

フランクルさん言葉と絡めて理解すると、2週間と、15分は「体験価値」であろう。それでもって、「一生」については、「創造価値」にも思えるが、もはやこれは「態度価値」何ではなかろうか。

ここまで思考体系を確立されている方は、これからも、悩みや苦しみがあったとしても、きっと、困難があっても乗り越えていくのだろう。思考よりも、最初に挙げた「1.」の、現実へのアプローチについて、尽力していくことが有効であろうと思う。

最近、ある東大工学部卒の研究者の著書を読んでいて、そのあとがきか何かに、「自分とは何か」のような、僕と似たようなことを若いころに思っていた、と書かれていた。その方は、勉強もそうだが、理系だけれども、哲学書ばかり読んでいたという。そして結局、だからこそ、取りあえず勉強して東大に入って、自分の明らかにしたいことを精一杯つとめていったという。

突拍子もないから上手く説明できないけれども、前提として思うのは、「人間とは何か」「生きる意味とは何か」「自分とは何か」という問題意識が生じるのは、別に珍しいことではなく、そこから発展した技術、芸術、思想・思考といったものは、数多く存在するのである。

(分かりやすく代表的なのは仏教であろう)

芸術や思想分野は、比較的その問題意識が分かりやすいが、技術(例えば、経営だってそうだし、仕事だって、何だって)は、その現実への還元要素が大きいために、その根源にある問題意識は見えにくい。それでも、何らかの、自らの、根源的な問題意識に根差して、人は現実へのアプローチを事欠かないのである。

であるからにして、単に思考をもってして、問題解決をはかろうというのは、大きな間違いを犯しているのではなかろうか? という疑問はもっともである。

確かに、家にひきこもって、自分の頭だけで考え続けるということに、限界があることは否定できない。

ただし、僕は、完全なスタンドアローン状態を目指しているのではなく、現実からのフィードバックも当然受け入れることにしている。これは、単なる中途半端な修正主義になるだろうか。そうではない。むしろ、「思考」というのが、身体を前提にしている以上、完全な単独者として思考することは不可能だし、そもそも、その「問題」そのものも、現実を前提にしていることは言うまでもないことだ。

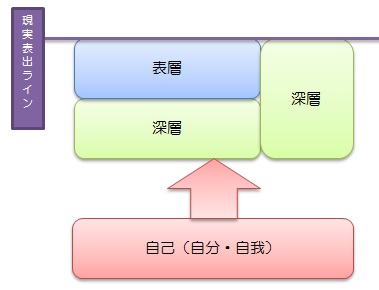

分かりにくいな。だとすると、僕の考える「現実」というものは、二つの層(レイヤー)で重ね合わされているのかもしれない。レイヤーという横文字を使ったのは、イメージとして、ペイントソフト的なものを連想したからだ。地層としてしまうと、表層と深層とで、深層の上に完全に表層部分がのっかっているイメージとなる。そうではなくて、一部は深層部分が飛び出ていたりと、表層と深層が折り重なって、一つの絵として認識できる状態、というイメージである。

(何だろう、頭の中で描かれた図を、実際に作成しようとすると、何かちょっと違うくなる。イメージの足りなさってことだろうか)

ダメだダメだ、このままでは、来週を乗り切れない。

……ところで、別に、自分だけ辛いとか言ってるんじゃないんだからな!!(逆ギレというか突然ギレ)

どーせ、こんな愚痴ぐち書いてると、「あーこいつ、自分に浸ってんな~」とか、「はいはい、どーせ、自分が世界の中心で一番大変だって思ってんでしょー」とか、そんな感想しか抱かれんのである。

そんなことはとうに、分かっているのである。

みんな大変で、みんな必死にがんばってるのである。

だから、幸せそうなひとをみると、みんな引きづり下ろそうと、嫉妬したりするのである。みんな一緒に不幸になりましょうね~というわけである。

ふざけんな、ひとりでやってろ。世界が、苦しみに満ちたものであって言い訳ないだろ。俺はいつでも、世界平和と、みんなの幸せを願ってやまない。俺が、ポジティブしか「ありえない」というのは、そういう意味においてである。

それは。

世界思想である。一般常識である、ルールである、法律である、決まりである。

人が、長い間かけて、必死に構築してきた、社会システムである。それらを疑ったり、逸脱しようとしたり、逃げ出そうとする人は、同時に、それらの恩恵もうけることができない。それらから逃避する人たちは、それらの「恩恵」の理解が不十分である、努力不足である。

今回の記事の上の方で、

>僕の記事というか、僕が問題視している事柄全般は、一般的社会道徳・ルールを前提としているし、身体・精神の病気を対象とはしていない。

と書いたのは、そういう意味である。

それを前提にして、……じゃあ、僕はどうしようか、と。そういう目的である。

生きるのつらい絶対殺すマン

仕事や人生で疲れている人に、「生きるのつらい絶対殺すマン」はいうのである。

「ほむほむ。でもそれって、義務感だけで生きてる状態だよね」

「〇〇さんは、何のために生きているの? 何かしたいこととか、楽しいこととかないの?」

と。

この後の流れは、まったくもって感動的であり、非常に素晴らしい作品だと思った。

が、問題は、「何のために生きているの? 何かしたいこととか、楽しいこととかないの?」この問いである。

今まさに、これへの対策を行っているのである。

どれだけ緊急性のあることかがお分かりであろう!(誰に言っている?)

感情の希薄化、と書くと、とても大げさになってしまう。今すぐ病院池、となってしまうかもしれない。そこまででは無いのだけれども、ただ、

「何のために生きているの? 何かしたいこととか、楽しいこととかないの?」

これを聞かれるたびに、「うぁああああ」っとなるのである。パソコンのフリーズ状態だ。

長くなったので強制終了。

(取りあえず、直近の行動方策と、優先順位を立てなければまずい)

最近の振り返り

例えば、婚活とか人脈を広げるための作業(努力? なんといえばいいんだ? 単純に「行動」でいいのか)をするにあたって、このブログとかサイト運営とかどうしたらいいんだ?先日、

自己開示しなければ、「本気で他者と向き合って」みたいなことにはなり得まい。しかしながら、このぐちゃぐちゃーっとした状態の、思考の渦みたいなものの開示は、正直、お忙しい誰もがノーサンキューであるに違いない。これは自己卑下ではない。対面状況において、愚痴や悩みを延々と聞かされたら、恋人友人関係であったとしても、いずれ疲れ果ててしまうであろう。

であるならば、やはり、ある程度、思考も生活も、整理できた状態であるのが望ましい。

目標を立てなきゃ、と焦ってしまったが、落ち着こう。今年1月に立てた目標は何だ?

今年は整理の年にしよう。

というものであった。

1.専門性を追究する・彼女をつくる

という方策と、

2.「求めるもの」について、再度解釈を試みる

という方策を検討し、「1.」よりも先に「2.」を整理する必要があることを決定した(導き出した)。

その「2.」とは、上の引用のとおり、「思考と生活を整理する」というものであった。

それでは、今回の記事では、その整理する方針について、より具体的に決めていこう。

もう一度整理

上の、1.と2.の違いについて、分かりにくいかもしれないから、現在の気分に基づき、もう一度表現しなおしてみる。1.については、「現実へのアプローチ」といってよい。いわゆる、一般的な目標と大差ない。一般的な目標とは、高校に入学するとか、会社に入社するとか、ダイエットするとか、「現実」と「自分」を分けて考えたとき、自分を現実に向けて「変化させる」ことである。

2.については、その逆といってよい。自分を現実に合わせていくのが1.である。2.は、自分を成り立たせている根源を明らかにしていく作業である。難しい表現をしてしまった。例えば、フロイトさんの精神分析において、エス(衝動)・エゴ(自我)・スーパーエゴ(超自我)という概念があることはお分かりの通りだろう。

衝動 → 自我 ← 超自我

みたいな感じで、自我は成り立っている。

(自分と自己と、自我の言葉は厳密には違うのだけれど、今回の記事では同じように用いている)

自分とは何か? という問いは深遠であって、それを明らかにして生きている人など、そうそういないと思われる。それでも、多くの人が、特にこの問題を抱えずに生活できているのは、基本的に「自分」と「現実」が一致(※1)しているからである。

ちなみに、少し余談となるが、「衝動」部分がおかしい(現実とのズレが大きい)場合は、「精神病」と言われるし、「超自我」の部分がおかしい場合は、教育のせいにされたりする。

ただしどのみち、「大人」という存在においては、そういった自我の保持や安定性というのは、完成されたものとみなされる。「君、大人なんだから、ちゃんとしてよ」と言われるのは、「自我が正常な状態なんだから、正常な判断ができるんでしょ?」ということを言われているのである。もっと俗的に書けば、TPO(とき・場所・条件(場合))の判断がちゃんとできるんでしょ、ということである。

さらに余談となってしまうが、僕の記事というか、僕が問題視している事柄全般は、一般的社会道徳・ルールを前提(※2)としているし、身体・精神の病気を対象とはしていない。ただ、精神病など、そういった極端な事例などを考えざるをえないのは、その「正常」と「異常」とのグレーゾーンがかなり広がっていると感じているからである。何をもって正常……ちゃんとしてね、といえるのか、正直よく分からないのである。

くだらない例えを書いてしまおうか。ホロコーストを持ち出すまでもなく、虐殺することはおぞましく悪いことである。では、虐殺することについて、空想したり妄想したり、小説に書き出すことは悪なのだろうか。否である。しかし、完全な大人とか、完全な人間とか、完全な理想というものを考えたときに、そういった「悪い考え」が生じるのは、やっぱり「完全」ではないのではなかろうか。

くだらない例えであった。ここで、「くだらない」といっているのは、これら、正義とか、悪とか考えることがくだらないというのではなく、単に僕の興味の対象外であるということだ。つまり、実感伴って、そんな「完全な善」なるものを、僕は「否」と思っているのである。清濁あわせもったのが人間であると僕は思っているに過ぎない。で、その実感をもってして、「人間嫌い」という感情エラーというか、表現をたまにしてしまうが、これについては、

ある時期、様々な愛の形に触れ、めんどうだなと思ったこともありましたが、そもそも大多数の人間は愛の実在を特に疑う余地もない前提として動いたり喋ったりしているという事実は人間世界の現実であり、それは「面倒」ということよりも、よほど重いことなのだと思います(注:主旨をできるだけ損なわないように原文を大幅に改訂させて頂いている)

という、ある方のコメントを読んで、いやぁまさに、その通りですよ、と思った。カッコいい。僕も、こういう人になりたい。そう、こういう人になるために、「整理」が、今は、必要なのだ。

※1:誰もが完全に一致しているなど殆どない。だからこそ、日々の生活に悩みや苦しみ、欲求不満が生じるのである。それをもって、「みんな色々大変なんだから」という言葉に正当性を与えている。

※2:この前提に、実感が伴っているかという問題はまた別にある。ただ、やらなきゃならないこと、というのは避けられないのであって、それから単に逃げようというわけではない。問題は、その「やるべきこと」自体の曖昧さ(社会や環境や状況や人によって異なること)である。

賞味15分の感傷だって価値がある

本題の「整理」に入る前に、もう一つ、素晴らしい記事を発見したので書いておきたい。感動などを得るために、どうしたらいいのか、という主旨において、一生そういうものを味わいたければ、リスクを恐れず生きたい人生を生きればいいかっこいい。惚れる。

仕事なんて辞めてもいいし、辞めずに打ち込んでもいい

多分、苦しみはあるけど、同じくらいそういうものを味わえると思う

生きたい人生なんて分からないよ?って人もいると思う

そういう人は分かるまで本気で悩んでくれ

それだけで一生、そういう生き方ができるだろうね

案外、もんもんとして辛い人生なんてものは味わえないものです

だいたい、今なんでこんな辛い人生を送っているんだろうって感じている人は、考えることを辞めて、今の辛さを耐えることにせいを出す。懸命な判断だと思う。でも、生きたい人生って何だって本気で考え続けるのは辛いけど、それこそ喜びになるのではないか?

2週間そういうものを味わいたいのであれば、小説を読むか、漫画を読むか、ゲームをすればいい

これだっていう作品に出会うのは難しいけど、出会うことが出来たなら最高に心が揺さぶられることだろう

15分そういうものを味わいたければ、音楽を聞こう

なかなかそういうものには出会えないけどね

でも、出会えれば15分は楽しめる

フランクルさん言葉と絡めて理解すると、2週間と、15分は「体験価値」であろう。それでもって、「一生」については、「創造価値」にも思えるが、もはやこれは「態度価値」何ではなかろうか。

ここまで思考体系を確立されている方は、これからも、悩みや苦しみがあったとしても、きっと、困難があっても乗り越えていくのだろう。思考よりも、最初に挙げた「1.」の、現実へのアプローチについて、尽力していくことが有効であろうと思う。

現実問題へ到達できない

悔しいというか残念なことに、僕は、10年も20年も前から、その前の次元でとまってしまっている。すなわち、「2.」の部分だ。最近、ある東大工学部卒の研究者の著書を読んでいて、そのあとがきか何かに、「自分とは何か」のような、僕と似たようなことを若いころに思っていた、と書かれていた。その方は、勉強もそうだが、理系だけれども、哲学書ばかり読んでいたという。そして結局、だからこそ、取りあえず勉強して東大に入って、自分の明らかにしたいことを精一杯つとめていったという。

突拍子もないから上手く説明できないけれども、前提として思うのは、「人間とは何か」「生きる意味とは何か」「自分とは何か」という問題意識が生じるのは、別に珍しいことではなく、そこから発展した技術、芸術、思想・思考といったものは、数多く存在するのである。

(分かりやすく代表的なのは仏教であろう)

芸術や思想分野は、比較的その問題意識が分かりやすいが、技術(例えば、経営だってそうだし、仕事だって、何だって)は、その現実への還元要素が大きいために、その根源にある問題意識は見えにくい。それでも、何らかの、自らの、根源的な問題意識に根差して、人は現実へのアプローチを事欠かないのである。

であるからにして、単に思考をもってして、問題解決をはかろうというのは、大きな間違いを犯しているのではなかろうか? という疑問はもっともである。

確かに、家にひきこもって、自分の頭だけで考え続けるということに、限界があることは否定できない。

ただし、僕は、完全なスタンドアローン状態を目指しているのではなく、現実からのフィードバックも当然受け入れることにしている。これは、単なる中途半端な修正主義になるだろうか。そうではない。むしろ、「思考」というのが、身体を前提にしている以上、完全な単独者として思考することは不可能だし、そもそも、その「問題」そのものも、現実を前提にしていることは言うまでもないことだ。

分かりにくいな。だとすると、僕の考える「現実」というものは、二つの層(レイヤー)で重ね合わされているのかもしれない。レイヤーという横文字を使ったのは、イメージとして、ペイントソフト的なものを連想したからだ。地層としてしまうと、表層と深層とで、深層の上に完全に表層部分がのっかっているイメージとなる。そうではなくて、一部は深層部分が飛び出ていたりと、表層と深層が折り重なって、一つの絵として認識できる状態、というイメージである。

(何だろう、頭の中で描かれた図を、実際に作成しようとすると、何かちょっと違うくなる。イメージの足りなさってことだろうか)

目標立てる主旨と乖離していないか

はぁ……。疲れた。ダメだダメだ、このままでは、来週を乗り切れない。

……ところで、別に、自分だけ辛いとか言ってるんじゃないんだからな!!(逆ギレというか突然ギレ)

どーせ、こんな愚痴ぐち書いてると、「あーこいつ、自分に浸ってんな~」とか、「はいはい、どーせ、自分が世界の中心で一番大変だって思ってんでしょー」とか、そんな感想しか抱かれんのである。

そんなことはとうに、分かっているのである。

みんな大変で、みんな必死にがんばってるのである。

だから、幸せそうなひとをみると、みんな引きづり下ろそうと、嫉妬したりするのである。みんな一緒に不幸になりましょうね~というわけである。

ふざけんな、ひとりでやってろ。世界が、苦しみに満ちたものであって言い訳ないだろ。俺はいつでも、世界平和と、みんなの幸せを願ってやまない。俺が、ポジティブしか「ありえない」というのは、そういう意味においてである。

それは。

世界思想である。一般常識である、ルールである、法律である、決まりである。

人が、長い間かけて、必死に構築してきた、社会システムである。それらを疑ったり、逸脱しようとしたり、逃げ出そうとする人は、同時に、それらの恩恵もうけることができない。それらから逃避する人たちは、それらの「恩恵」の理解が不十分である、努力不足である。

今回の記事の上の方で、

>僕の記事というか、僕が問題視している事柄全般は、一般的社会道徳・ルールを前提としているし、身体・精神の病気を対象とはしていない。

と書いたのは、そういう意味である。

それを前提にして、……じゃあ、僕はどうしようか、と。そういう目的である。

生きるのつらい絶対殺すマン

仕事や人生で疲れている人に、「生きるのつらい絶対殺すマン」はいうのである。

「ほむほむ。でもそれって、義務感だけで生きてる状態だよね」

「〇〇さんは、何のために生きているの? 何かしたいこととか、楽しいこととかないの?」

と。

この後の流れは、まったくもって感動的であり、非常に素晴らしい作品だと思った。

が、問題は、「何のために生きているの? 何かしたいこととか、楽しいこととかないの?」この問いである。

今まさに、これへの対策を行っているのである。

どれだけ緊急性のあることかがお分かりであろう!(誰に言っている?)

感情の希薄化、と書くと、とても大げさになってしまう。今すぐ病院池、となってしまうかもしれない。そこまででは無いのだけれども、ただ、

「何のために生きているの? 何かしたいこととか、楽しいこととかないの?」

これを聞かれるたびに、「うぁああああ」っとなるのである。パソコンのフリーズ状態だ。

長くなったので強制終了。

(取りあえず、直近の行動方策と、優先順位を立てなければまずい)

PR

今日の一言「貢献心が満たされないとつらいんじゃないか」「認められたいという思いへの飢えかもね」

いつもブログを楽しく拝見させて頂いているため、少しでも恩返しになればという思いもあるが、昨今抱えている「実存的空虚感」への、一つの処方になればという思いもある。

そもそも、マズローの五段階欲求説の、所属欲求と承認欲求の違いが自分としてはピンときていなかったが、「今の人たちにとって、所属欲求と承認欲求はある意味同時に起こっているんですよ」という前説からも、おーなるほどな~さすがやな~と思ったのもある。

(けっして、表紙の絵がかわいかったとか、そんな理由じゃないぞ!)

と同時に、創作系の本も5000円分ぐらい購入。さらに、科学技術系(というかA.I.とかロボットとか)の本も購入。ヴィクトール・エミール・フランクルさんの本も購入。大盤振る舞いである。

昨今、映画とか娯楽に費やしても、どうにも気分が昂揚しないと書いた。

その理由は、現状として、「消費」を求めていない心性にあると書いた。

本をたくさん買うことは消費であり、それを読んだとしても、消費なのではないだろうか? 言ってることとやってることが違うのではないだろうか。

いや、「インプット」は、消費ではない。

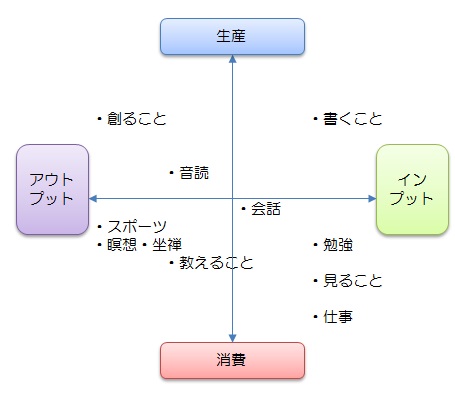

人の思考行為は、消費と生産の二つに分けられる。更に、別の軸として、インプットとアウトプットにも分けられる。

映画を見るのは、消費であり、インプットである。そこに、生産の要素と、アウトプットの要素はあまりない。

ブログや小説を書くことは、生産であり、アウトプットである。

ゲームをするのはどうか。消費であり、アウトプットである。

ただ、分けられるといっても、明確に二分できるという意味ではなく、その配分が調整されるという意味である。

図にしてみて尚のこと分かったけれども、全ての思考、行為について、明確にインプットだとか、消費だとか分けることは難しそうだと思った。例えば「料理」とか「ドライブ」とかはどこに入るんだろ。仕事がインプット×消費だけど、生産なんじゃなかろうか、とか。

ひとりでやる作業ですら色々混ざっているし、「消費」という概念に、「時間」という要素を含めてしまえば、全行為消費に分類される。

この時点で、論文であれば、ボツ原稿となるけれども、せっかくなのでもう少し続けてみよう。

ここでいうアウトプットとは、「他者へ伝える」という意味はもちろんだが、「整理」という意味も含めている。

頭の中だけで、ぐちゃぐちゃーっとなっている思考を、解きほぐして、整理していくという作業自体を、アウトプットと呼んでいる。結果として、整理されて分かりやすくなれば、他者へも伝えられる状態になるということである。

では、思考における整理とは何か。

これは中々に厄介である。精神病、例えば統合失調症で幻覚妄想、譫妄があるとしたら、それを取り除く必要がある。あり得ない妄想を取り除き、「現実」なるものを直視させることもまた、整理といえる。

ある人が考えていることを、他者も理解できるような言語表現に分解再構築すること、それもまた整理といえる。

この、「分かった」という感覚もまた厄介である。これが希薄になっていくと、強迫神経症的な状態になりかねない。「明証感情」というようだが、「これは正しい」「もう大丈夫だ」という感覚が薄れてしまうと、何度も何度も同じことを繰り返しても、「わかった」「これでよし」とすることができなくなってしまう。

単純な意味として、知識の記憶という意味もある。ジャガイモの芽は毒がある、という知識は、料理のときにしか役に立たない。仕事上の専門知識の多くも、一般的な意味をもたない。〇〇さんは何が好きで何が嫌いというのも単純なインプットである(いや、これは違うかもしれない)。

先日、娯楽について記事を書いたけれども、何だか、何やってもイマイチぴんとこないんだよな。

娯楽ってのは、そもそも、睡眠や家事や学業や仕事といった、義務や責務から、余った時間に行うことである。

好きなことを仕事にする、って人もいるだろうが、そうなると、娯楽の部分がなくなっちゃうわけで、それはそれで大変だ。

要はバランスだろ、という、どーでもいい結論になると、本当にこの記事は無価値に過ぎない。

ここはもう少し、先日コメントくださった方の、「無駄であってもいいじゃない」という言葉を灯台の一筋の光として、進めていこう。

(だが、時間切れである)

本の大量買い

ある精神科医さんが、新しく本を出版されるということで、予約してきた。

いつもブログを楽しく拝見させて頂いているため、少しでも恩返しになればという思いもあるが、昨今抱えている「実存的空虚感」への、一つの処方になればという思いもある。

そもそも、マズローの五段階欲求説の、所属欲求と承認欲求の違いが自分としてはピンときていなかったが、「今の人たちにとって、所属欲求と承認欲求はある意味同時に起こっているんですよ」という前説からも、おーなるほどな~さすがやな~と思ったのもある。

(けっして、表紙の絵がかわいかったとか、そんな理由じゃないぞ!)

と同時に、創作系の本も5000円分ぐらい購入。さらに、科学技術系(というかA.I.とかロボットとか)の本も購入。ヴィクトール・エミール・フランクルさんの本も購入。大盤振る舞いである。

昨今、映画とか娯楽に費やしても、どうにも気分が昂揚しないと書いた。

その理由は、現状として、「消費」を求めていない心性にあると書いた。

本をたくさん買うことは消費であり、それを読んだとしても、消費なのではないだろうか? 言ってることとやってることが違うのではないだろうか。

いや、「インプット」は、消費ではない。

インプットとアウトプット

消費の対義語は生産である。人の思考行為は、消費と生産の二つに分けられる。更に、別の軸として、インプットとアウトプットにも分けられる。

映画を見るのは、消費であり、インプットである。そこに、生産の要素と、アウトプットの要素はあまりない。

ブログや小説を書くことは、生産であり、アウトプットである。

ゲームをするのはどうか。消費であり、アウトプットである。

ただ、分けられるといっても、明確に二分できるという意味ではなく、その配分が調整されるという意味である。

図にしてみて尚のこと分かったけれども、全ての思考、行為について、明確にインプットだとか、消費だとか分けることは難しそうだと思った。例えば「料理」とか「ドライブ」とかはどこに入るんだろ。仕事がインプット×消費だけど、生産なんじゃなかろうか、とか。

ひとりでやる作業ですら色々混ざっているし、「消費」という概念に、「時間」という要素を含めてしまえば、全行為消費に分類される。

この時点で、論文であれば、ボツ原稿となるけれども、せっかくなのでもう少し続けてみよう。

アウトプットとは何か

まず、横文字を使った時点でダメだったのかもしれない。ここでいうアウトプットとは、「他者へ伝える」という意味はもちろんだが、「整理」という意味も含めている。

頭の中だけで、ぐちゃぐちゃーっとなっている思考を、解きほぐして、整理していくという作業自体を、アウトプットと呼んでいる。結果として、整理されて分かりやすくなれば、他者へも伝えられる状態になるということである。

では、思考における整理とは何か。

これは中々に厄介である。精神病、例えば統合失調症で幻覚妄想、譫妄があるとしたら、それを取り除く必要がある。あり得ない妄想を取り除き、「現実」なるものを直視させることもまた、整理といえる。

ある人が考えていることを、他者も理解できるような言語表現に分解再構築すること、それもまた整理といえる。

インプットとは何か

一方で、インプットとは、自分の中で、「わかった!」という感覚になることである。先日、V・E・フランクルの「人間とは何か」を読了したが、どうにも「わかった!」という達成感はあまりなかった、と書いた。この、「分かった」という感覚もまた厄介である。これが希薄になっていくと、強迫神経症的な状態になりかねない。「明証感情」というようだが、「これは正しい」「もう大丈夫だ」という感覚が薄れてしまうと、何度も何度も同じことを繰り返しても、「わかった」「これでよし」とすることができなくなってしまう。

単純な意味として、知識の記憶という意味もある。ジャガイモの芽は毒がある、という知識は、料理のときにしか役に立たない。仕事上の専門知識の多くも、一般的な意味をもたない。〇〇さんは何が好きで何が嫌いというのも単純なインプットである(いや、これは違うかもしれない)。

で、だからどうした?

うん、それでだ、特にだから何の役に立つという訳でもないが、こうやって考えを整理したりまとめたり、進めたり戻ったり、覚えたり伝えたり、インプットしたりアウトプットしたりすること、それが、何となく、今一番大事なことのような気がする。先日、娯楽について記事を書いたけれども、何だか、何やってもイマイチぴんとこないんだよな。

娯楽ってのは、そもそも、睡眠や家事や学業や仕事といった、義務や責務から、余った時間に行うことである。

好きなことを仕事にする、って人もいるだろうが、そうなると、娯楽の部分がなくなっちゃうわけで、それはそれで大変だ。

要はバランスだろ、という、どーでもいい結論になると、本当にこの記事は無価値に過ぎない。

ここはもう少し、先日コメントくださった方の、「無駄であってもいいじゃない」という言葉を灯台の一筋の光として、進めていこう。

(だが、時間切れである)

今日の一言「わかるとは何をもってわかると言えるのか」「関連図書全部読む必要なんてないでしょ」

僕はどうにも、「可愛い後輩」的なキャラクターを演じることが苦手だったので、どうにも人間関係の軋轢は多かった。今もそうかもしれないが、まぁ、「大人」な人たちが相手なら、それほど問題にもならない。

ところで、その、「教える」という行為は、一体全体、誰に認められるものなのだろうか?

そして、教えた結果、「わかりました! ありがとうございます!」となるのは、どういった条件に基づくのだろうか?

と、僕が一言で説明するならそういうだろう。ちなみに、僕は、ヤスパースもハイデッガーも、サルトルも読んでいない。さらに上の言葉は、特段何かを参照したわけではない。完全オリジナリティな言葉だ。

そして、上の説明だけで、「わかりました!」となる人はいるかというと、多分いないだろう。概念を教えるということの、非常に難しい点である。

ヤフー知恵袋とか、その他のサイトや、教科書、書籍など、色々参照すると、だんだん「あーこんなもんなのかな」ってわかってくる。そして、テストなんかを解いていて、正解したり間違ったりしているうちに、その間違った理由を考えているうちに、その概念がシェイプアップされて、洗練されていくのである。本当は、その流れが、「わかった」ということなのだ。

が、そんな面倒な手順をしていると、結局、いつ時点で「わかった!」が起こるのか分からない。いつの間にやら、「あー、多分、こういうことなんやろうなぁ」って、気持ちにはなるかもしれない。しかし、完全に「これはこうだ!」と言い切れるようになるのは、非常に長い時間を要するのである。

しかしそこで、「本を読んだ」というのは、どういうことだろう。大抵の人は黙読をする。目で文字を追う。ぺらぺらめくる。ふむふむ、なるほどなぁってなる。で、最後まで読み切る。あー面白かったなぁ、なのか、つまらなかったのか分からないが、取りあえずそこまでを、「読んだ」ということが多いだろう。

「○○って本を読んだよ~」

「へーそうなんだ。どんな本だったの?」

「えっと、それはねー」

となって、どのくらいの時間、その本について語ることができたら、「読んだ」と言えるのだろう?

最近読んだ、サピエンス全史という本があって、上下巻結構なページ数なのだけど、

「サピエンス全史って本読んだよ~」

「へーそうなんだ。どんな本だったの?」

「えっと、歴史の本なんだけどね、単なる事実の羅列じゃあなくて、人間とその社会が成長していく様をみているようで、とっても面白かったよ」

と言えたとして、それ、読んだっていえるのか?

確かに、「認知革命」の章はどうだった? とか、そんな風に聞いてくれる人がいれば、「やっぱ、抽象的な言語を使えるようになったことが、他の動物との差異化がはかられた、とか、納得したし、考えの視点が面白いなぁと思ったよ」とか、話題を広げていくことはできるけれども、全く読んだことのない人に対して、じゃあ、どんな風に、何を伝えたら、「読んだ」っていえるのか。

たぶん、それって、言ったもん勝ちだと思う。

ぶっちゃけ、目次だけ読んで、何となくこんなこと書いてるんだろうなぁと、ペラペラやっただけでも、読んだって言うことは可能だろう。まして昨今、「速読できるんです!」なんていったら、「すげー!」ってなることもあるだろう。

本当に頭のいいとか、教え方が上手い人は、他者に、「教えてあげたんだよ」と思わせない。なんか、自分で答えを見つけたような、そんな気にさせてくれる人が、本当のテクニシャンだ。

どうも、僕は、「ページング」があんまりできていない気がする。

ページングとは、相手のペースにあわせることだ。話し方も、話すスピードも、抑揚も、タイミング(間)も、相手に合わせて話す。相手は理解しやすいし、納得しやすいし、興味も持ってもらいやすいし、安心してもらいやすいし、いいことづくめだ。だが、これが結構、実際意識してやると難しい。

ほら、よく、バトル漫画とかであるじゃん。「相手の呼吸を見極めろ!」的な奴。あれだよあれ。野球漫画とかであるじゃん、バッティングボックスで、「落ち着け、ピッチャーの呼吸に合わせろ!」的な奴。あれよあれ。

と、てきとーに、卑近なことで関連付けたりすると、記憶しやすかったりする。これが記憶術の一つだ。さぁみんなもやってみよう! とかね、お仕着せがましかったりすると、うぜーってなったりする。それに、そんなこと知ってるし、と言う人も、ネット社会では大勢いる。

皆さま、ご存知のことと思いますが……とか、まくらことば(いいわけ言葉)(クッション言葉)(自己エクスキューズ)を、常においておくぐらいでいいかもしれない。

そもそも、最近、他者のブログを読む気力があんまりなくなってきている。20ブログぐらい、更新チェッカーで集めているけれども、何かクリックして開く気があんまり起きなくなっている(※)。というのは、毎日更新してくれる人が少なくなってきたからだ。そして、あんまし、目新しいことが無いのだ(うわあああ、やめろおおお、傲慢すぎる、謙虚さどうした、落ち着け、やばいってその感情! 感情エラーだ! この自己愛性パーソナリティ障害のボケカス野郎!!)。

なんつーか、面白い記事を書いて欲しいのだ。で僕は、ここで決して、その面白いが漫談をやれとか、そんなことじゃない。

そこでふと思う。俺が今求めている、面白い記事とはいったい何なのか。

※もちろん、更新があるたび、欠かさず拝見させて頂いている方のブログもある。それらは正直面白い。よくもまぁ、そんな更新頻度で、面白い記事を連発させられるもんだなぁと、文章力の高さ、構成の良さ、テーマの着想などなど、感心ひとしきりである。

(たぶん、何を読んでも面白いと思わないような状態なのかもしれない)

若干、比較的、まぁ、いいかなぁ、と思ったのは、

書類整理より頭の整理をしたい

という記事だった。7000字ぐらいらしく、長いんだけどね。でも逆に、これぐらい長くないと、なんか面白くない。短い言葉で、何か、気持ちが変わるってのは、可能性が低いだろう。

>いま・ここにいる自分を中心に、主体的な真理を追い求める考え方である。

とか言っても、ほへーっと、あんまり頭に入ってこないだろう。

実存主義ってのはねぇ……、あ、貴方は、ヘーゲルさんって知ってる? エヴァ好きなら知ってると思うけど、テーゼって言葉があるよね。テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ! っと、あるものと、その否定が合わさると、新しいものになるって奴だよ。それを弁証法って言うんだけど、そのヘーゲルさんはね、僕らの歴史も、弁証法のように、よりよく進化していくんだって言ってたんだよ。それが世界史だってね。

でもね、それって、何だか僕ら一人一人は、その大きな「世界史」みたいなのの、一つの歯車みたいなイメージじゃないかな? 必死にがんばろうが何しようが、僕らはテーゼ(正)かアンチテーゼ(反)のどちらかで、いずれかはジンテーゼ(合)! って、世界はある方向へ向かっていくってわけだよ。

まぁいいさ、確かに分かりやすい考えな気がするし、そうやって世界が進化していくっていうなら、それはそれでいい。でも、そんなことよりも、今、ここにいる、僕、自分自身はどうしてくれるってんだ?

「今この瞬間に、僕は、苦しんだり、悩んだりしてるんだよ! そんな、世界のことなんて、どうだっていいよ!」

とか思う人も、中にはいるんじゃあないかな?

……そう! それだよ! それこそが「実存主義」って奴。すごーく雑な書き方すれば、「うっせー! 世界なんてどうだっていいよ! この俺の問題を何とかしやがれ!!」といって、その個人の問題に焦点を当てていくのが、実存主義ってわけなんだ。

(喪男の哲学史、だった)

まぁ、何だっけ、この記事の主旨は? 完全に迷子だな。

うーむ。この記事は、数日後の俺にとって、面白いと思ってくれるのだろうか?

そして、数少ない訪問してくださった方の一人にでも、なーんとなく、面白いなぁと思ってもらえる可能性はあるのだろうか?

最近、フランクルさんの実存分析、ロゴセラピー的な、生きる意味的なことしか書いていないから、正直どうなんだろうと思っている。前から分かっていることだけれど、この「生きる意味」ってのは、考えること自体をエラーとする人もいるし、そもそもこの考え自体が一切浮かばない人もいるということなのである。そういう人にとって、「生きる意味とはー」「実存とはー」とか、そんな記事は、全くもって面白くないだろう。完全に偏見だが、女子高生なんて、絶対哲学なんて面白いと思わないだろうな(偏見である)。

まぁ、んじゃー、いったい、何が面白いのかな、というのが難しいところだ。

ただ、一つ言えることは、自分が興味のないことを、アクセスアップだかSEOだかよく分からんが、そんなことのために書いていたって、面白いはずがないのだ。それは、読んだ他者へもそうだろうし、そもそも、自分で自分の書いたことを、面白いとなど思えないだろう。

だったら、まぁ、面白いかどうか何て無視して、とにかく、書いたらいいんじゃないかと、僕は思う。

人気ブロガーの人とか、批判コメとかも多いんだろうし、変なこと書いたら炎上とかつるし上げとかされるのも怖いんだろうし、大変なんだろうとは思う。でも、そんなのつまんないよね。

言いたいことを、思ったことを、頭の中を整理したいことを、ちゃんとある程度まとまった文章で書いて公開するってのは、大事なことだと思うし、それって結構面白かったり楽しかったりすることだと、僕は思うけどな。

(自己弁護乙!)

せんぱーい分からないから教えてくださ~い

可愛い後輩から頼られたら、先輩諸氏は気分よく、「あーそれはだな」と教えてあげるだろう。僕はどうにも、「可愛い後輩」的なキャラクターを演じることが苦手だったので、どうにも人間関係の軋轢は多かった。今もそうかもしれないが、まぁ、「大人」な人たちが相手なら、それほど問題にもならない。

ところで、その、「教える」という行為は、一体全体、誰に認められるものなのだろうか?

そして、教えた結果、「わかりました! ありがとうございます!」となるのは、どういった条件に基づくのだろうか?

実存主義とは何か?

いま・ここにいる自分を中心に、主体的な真理を追い求める考え方である。と、僕が一言で説明するならそういうだろう。ちなみに、僕は、ヤスパースもハイデッガーも、サルトルも読んでいない。さらに上の言葉は、特段何かを参照したわけではない。完全オリジナリティな言葉だ。

そして、上の説明だけで、「わかりました!」となる人はいるかというと、多分いないだろう。概念を教えるということの、非常に難しい点である。

ヤフー知恵袋とか、その他のサイトや、教科書、書籍など、色々参照すると、だんだん「あーこんなもんなのかな」ってわかってくる。そして、テストなんかを解いていて、正解したり間違ったりしているうちに、その間違った理由を考えているうちに、その概念がシェイプアップされて、洗練されていくのである。本当は、その流れが、「わかった」ということなのだ。

が、そんな面倒な手順をしていると、結局、いつ時点で「わかった!」が起こるのか分からない。いつの間にやら、「あー、多分、こういうことなんやろうなぁ」って、気持ちにはなるかもしれない。しかし、完全に「これはこうだ!」と言い切れるようになるのは、非常に長い時間を要するのである。

本を読むこと

いっぱい本を読んでいる人はすごい人である。しかしそこで、「本を読んだ」というのは、どういうことだろう。大抵の人は黙読をする。目で文字を追う。ぺらぺらめくる。ふむふむ、なるほどなぁってなる。で、最後まで読み切る。あー面白かったなぁ、なのか、つまらなかったのか分からないが、取りあえずそこまでを、「読んだ」ということが多いだろう。

「○○って本を読んだよ~」

「へーそうなんだ。どんな本だったの?」

「えっと、それはねー」

となって、どのくらいの時間、その本について語ることができたら、「読んだ」と言えるのだろう?

最近読んだ、サピエンス全史という本があって、上下巻結構なページ数なのだけど、

「サピエンス全史って本読んだよ~」

「へーそうなんだ。どんな本だったの?」

「えっと、歴史の本なんだけどね、単なる事実の羅列じゃあなくて、人間とその社会が成長していく様をみているようで、とっても面白かったよ」

と言えたとして、それ、読んだっていえるのか?

確かに、「認知革命」の章はどうだった? とか、そんな風に聞いてくれる人がいれば、「やっぱ、抽象的な言語を使えるようになったことが、他の動物との差異化がはかられた、とか、納得したし、考えの視点が面白いなぁと思ったよ」とか、話題を広げていくことはできるけれども、全く読んだことのない人に対して、じゃあ、どんな風に、何を伝えたら、「読んだ」っていえるのか。

たぶん、それって、言ったもん勝ちだと思う。

ぶっちゃけ、目次だけ読んで、何となくこんなこと書いてるんだろうなぁと、ペラペラやっただけでも、読んだって言うことは可能だろう。まして昨今、「速読できるんです!」なんていったら、「すげー!」ってなることもあるだろう。

謙虚な気持ち

多読なのはすごいことだと思うと、最初に書いたことはその通りである。ただし、その、「多読」のことそのことを人に話したり、自慢したりする人は、胡散臭いと思う。本当に頭のいいとか、教え方が上手い人は、他者に、「教えてあげたんだよ」と思わせない。なんか、自分で答えを見つけたような、そんな気にさせてくれる人が、本当のテクニシャンだ。

どうも、僕は、「ページング」があんまりできていない気がする。

ページングとは、相手のペースにあわせることだ。話し方も、話すスピードも、抑揚も、タイミング(間)も、相手に合わせて話す。相手は理解しやすいし、納得しやすいし、興味も持ってもらいやすいし、安心してもらいやすいし、いいことづくめだ。だが、これが結構、実際意識してやると難しい。

ほら、よく、バトル漫画とかであるじゃん。「相手の呼吸を見極めろ!」的な奴。あれだよあれ。野球漫画とかであるじゃん、バッティングボックスで、「落ち着け、ピッチャーの呼吸に合わせろ!」的な奴。あれよあれ。

と、てきとーに、卑近なことで関連付けたりすると、記憶しやすかったりする。これが記憶術の一つだ。さぁみんなもやってみよう! とかね、お仕着せがましかったりすると、うぜーってなったりする。それに、そんなこと知ってるし、と言う人も、ネット社会では大勢いる。

皆さま、ご存知のことと思いますが……とか、まくらことば(いいわけ言葉)(クッション言葉)(自己エクスキューズ)を、常においておくぐらいでいいかもしれない。

面白い記事とは何か?

ここで記事を終わっても良かったが、どうにも面白くない記事にしか思えなかったから、追記していこう。そもそも、最近、他者のブログを読む気力があんまりなくなってきている。20ブログぐらい、更新チェッカーで集めているけれども、何かクリックして開く気があんまり起きなくなっている(※)。というのは、毎日更新してくれる人が少なくなってきたからだ。そして、あんまし、目新しいことが無いのだ(うわあああ、やめろおおお、傲慢すぎる、謙虚さどうした、落ち着け、やばいってその感情! 感情エラーだ! この自己愛性パーソナリティ障害のボケカス野郎!!)。

なんつーか、面白い記事を書いて欲しいのだ。で僕は、ここで決して、その面白いが漫談をやれとか、そんなことじゃない。

そこでふと思う。俺が今求めている、面白い記事とはいったい何なのか。

※もちろん、更新があるたび、欠かさず拝見させて頂いている方のブログもある。それらは正直面白い。よくもまぁ、そんな更新頻度で、面白い記事を連発させられるもんだなぁと、文章力の高さ、構成の良さ、テーマの着想などなど、感心ひとしきりである。

実存主義とは何か?2

しばらく、パラパラと記事をめくってみて、読んでみた。うーむ、なんやかんや、今の気持ちで読むと、俺のブログ、ほとんど面白くねええ!(たぶん、何を読んでも面白いと思わないような状態なのかもしれない)

若干、比較的、まぁ、いいかなぁ、と思ったのは、

書類整理より頭の整理をしたい

という記事だった。7000字ぐらいらしく、長いんだけどね。でも逆に、これぐらい長くないと、なんか面白くない。短い言葉で、何か、気持ちが変わるってのは、可能性が低いだろう。

>いま・ここにいる自分を中心に、主体的な真理を追い求める考え方である。

とか言っても、ほへーっと、あんまり頭に入ってこないだろう。

実存主義ってのはねぇ……、あ、貴方は、ヘーゲルさんって知ってる? エヴァ好きなら知ってると思うけど、テーゼって言葉があるよね。テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ! っと、あるものと、その否定が合わさると、新しいものになるって奴だよ。それを弁証法って言うんだけど、そのヘーゲルさんはね、僕らの歴史も、弁証法のように、よりよく進化していくんだって言ってたんだよ。それが世界史だってね。

でもね、それって、何だか僕ら一人一人は、その大きな「世界史」みたいなのの、一つの歯車みたいなイメージじゃないかな? 必死にがんばろうが何しようが、僕らはテーゼ(正)かアンチテーゼ(反)のどちらかで、いずれかはジンテーゼ(合)! って、世界はある方向へ向かっていくってわけだよ。

まぁいいさ、確かに分かりやすい考えな気がするし、そうやって世界が進化していくっていうなら、それはそれでいい。でも、そんなことよりも、今、ここにいる、僕、自分自身はどうしてくれるってんだ?

「今この瞬間に、僕は、苦しんだり、悩んだりしてるんだよ! そんな、世界のことなんて、どうだっていいよ!」

とか思う人も、中にはいるんじゃあないかな?

……そう! それだよ! それこそが「実存主義」って奴。すごーく雑な書き方すれば、「うっせー! 世界なんてどうだっていいよ! この俺の問題を何とかしやがれ!!」といって、その個人の問題に焦点を当てていくのが、実存主義ってわけなんだ。

キモイ系哲学

本田透さんは、そんな実存主義を、キモイ系哲学とか言っていて、それはもう面白かった。喪男の哲学、だっけか。あー、もうその本かったのも、10年ぐらい前なんだなぁ。

(喪男の哲学史、だった)

まぁ、何だっけ、この記事の主旨は? 完全に迷子だな。

うーむ。この記事は、数日後の俺にとって、面白いと思ってくれるのだろうか?

そして、数少ない訪問してくださった方の一人にでも、なーんとなく、面白いなぁと思ってもらえる可能性はあるのだろうか?

最近、フランクルさんの実存分析、ロゴセラピー的な、生きる意味的なことしか書いていないから、正直どうなんだろうと思っている。前から分かっていることだけれど、この「生きる意味」ってのは、考えること自体をエラーとする人もいるし、そもそもこの考え自体が一切浮かばない人もいるということなのである。そういう人にとって、「生きる意味とはー」「実存とはー」とか、そんな記事は、全くもって面白くないだろう。完全に偏見だが、女子高生なんて、絶対哲学なんて面白いと思わないだろうな(偏見である)。

まぁ、んじゃー、いったい、何が面白いのかな、というのが難しいところだ。

ただ、一つ言えることは、自分が興味のないことを、アクセスアップだかSEOだかよく分からんが、そんなことのために書いていたって、面白いはずがないのだ。それは、読んだ他者へもそうだろうし、そもそも、自分で自分の書いたことを、面白いとなど思えないだろう。

だったら、まぁ、面白いかどうか何て無視して、とにかく、書いたらいいんじゃないかと、僕は思う。

人気ブロガーの人とか、批判コメとかも多いんだろうし、変なこと書いたら炎上とかつるし上げとかされるのも怖いんだろうし、大変なんだろうとは思う。でも、そんなのつまんないよね。

言いたいことを、思ったことを、頭の中を整理したいことを、ちゃんとある程度まとまった文章で書いて公開するってのは、大事なことだと思うし、それって結構面白かったり楽しかったりすることだと、僕は思うけどな。

(自己弁護乙!)

今日の一言「酒うめぇ」

他、ニーサ口座の開設を調べなきゃと思いつつ、高価な失くしたものを探さないとと思いつつ、頭がまわらないなぁと思いながら、取りあえず、30分限定で書こう。

帰宅は23時半である。風呂入ってもろもろしていると、24時を過ぎる。

取りあえずルーチンしなきゃ、ほへー。

某障碍者施設の事件の犯人が、自己愛性パーソナリティ障害であったと、ある精神科医のブログさんで書かれていた。更に、現代においては、自己愛の健常な取り扱いができない人が多いのではないかという見立てもなされていた。僕も、自己愛偏執自分大好き人間なのだろうか。コメント返信しないまま記事を書くなんて、ダメなやつじゃあないだろうか(※)。

いやー、でもほんと、気持ちを落ち着けるために書くってのは、大事なんだ。

ある経営者さんなどは、坐禅や瞑想したり、精神を統一する時間を大切にしているというけれども、僕にとってこの書くというのは、精神統一の一つの方法なんじゃあないかと思うわけだ。

※コメントする内容のメモなどは電車の中で紙に書いたりしているのだ。最近、文章ではなくて、図示が簡単に素早くできる能力を身に着けようと思ってる。

という表現からしてもう、頭がおかしい人間である。

やってみたい? 経験したい? アホかと。そういうもんじゃないだろうと。「好きだ! やりたい!」という強いパトス(情熱)があってこそ、そういうもん(異性関係など)は発生するんじゃあないか、と。

前も書いた気がするけれども、最近、帰宅途中、もう誰とも話したくなくなるんだよな。メールとかラインとかコメントとかは良いんだけど、対人的なのは、ほんとノーサンキュー状態になる。

多分、死んだゾンビのような目をしている気がする。

そんな状態で、恋人と同棲生活とか、絶対無理だと思う。他者に時間や気持ちを割けないと思う。

……という表現からしてダメダメだ! その、「他者に時間を割く」という感覚がもう、「自己愛性パーソナリティー障害」みたいなもんだ。いや、空間と時間論的には間違っていない。24時間が一日なのであり、他者と触れ合う時間は、そのうち幾ばくかを使用する必要があるのである。

とはいえ。

その、「今日は〇〇さんに1時間費やした」とか、そんなこと言われたら、マジムカぷんぷん状態である。おめー何様なんだよ。そんなんだったら、別に付き合ってもらわなくていいよ。一生ひとりでやってろ! と怒られるだろう。

ということを、よーく分かった上で、ほんと、もう誰とも話したくも会いたくもなくなるのである。

だいたい、彼女が欲しいというのは、これも危険な感情なのである。「彼女」というのが、特定の誰かを想定されているならばいい。それは正常な「恋」といえるだろう。

ところが、「彼女」という不特定多数を想定しているのであれば、それは、「彼女がいる自分」という、自分のステータス強化のための一要素として考えているということである。

彼女のために色々してあげたいんだ!

という思いは、美しいかもしれない。しかし、そもそも、何をしてもらって嬉しいかどうか、というのは、人それぞれだ。価値多様化社会といって、前面切って否定できる人は少ないだろう。みんなそれぞれ好きなことや嫌いなことは違っている。それなのに、まだ具体化されていない、一般概念である「彼女」に対して、何か献身的になりたいというのは、単なる、その「彼女に対して献身的でいるという自分に価値を覚えている」自己愛に過ぎないのだ。

何が言いたいかと言うと、「好き」って感情が、もうよくわかんねーってことだ。

そしてここで、忙しすぎてそもそも「好き」を感じられるだけの状況をつくれていない、ということなのかもしれない、というわけだ。

あー、眠い。って、座ったまま寝ていた。

自失状態になっていた。30分過ぎていた。終わり。

(ひでー記事だ。しかし、ゲーム買ってもやる時間ないのは哀しい。相州戦神館學園とか剣の街の異邦人とか面白そうでやってみたいんだが……)

色々と頭が回らなくなっている

コメント頂いていて、まだ返信ができていない。三国志13のパワーアップキットが発売されていて、更に期間限定10%引きでDL版がアマゾンで売っていたので衝動買いしてしまったが、何もできていない。他、ニーサ口座の開設を調べなきゃと思いつつ、高価な失くしたものを探さないとと思いつつ、頭がまわらないなぁと思いながら、取りあえず、30分限定で書こう。

帰宅は23時半である。風呂入ってもろもろしていると、24時を過ぎる。

取りあえずルーチンしなきゃ、ほへー。

言い訳野郎が!

あー。そうだよなぁ、言い訳というか、忙しいアピールうぜーって感じだよなぁ。某障碍者施設の事件の犯人が、自己愛性パーソナリティ障害であったと、ある精神科医のブログさんで書かれていた。更に、現代においては、自己愛の健常な取り扱いができない人が多いのではないかという見立てもなされていた。僕も、自己愛偏執自分大好き人間なのだろうか。コメント返信しないまま記事を書くなんて、ダメなやつじゃあないだろうか(※)。

いやー、でもほんと、気持ちを落ち着けるために書くってのは、大事なんだ。

ある経営者さんなどは、坐禅や瞑想したり、精神を統一する時間を大切にしているというけれども、僕にとってこの書くというのは、精神統一の一つの方法なんじゃあないかと思うわけだ。

※コメントする内容のメモなどは電車の中で紙に書いたりしているのだ。最近、文章ではなくて、図示が簡単に素早くできる能力を身に着けようと思ってる。

人を好きになること

本当は、婚活とか、子どもを育てることとか、やってみたいと思っている。という表現からしてもう、頭がおかしい人間である。

やってみたい? 経験したい? アホかと。そういうもんじゃないだろうと。「好きだ! やりたい!」という強いパトス(情熱)があってこそ、そういうもん(異性関係など)は発生するんじゃあないか、と。

前も書いた気がするけれども、最近、帰宅途中、もう誰とも話したくなくなるんだよな。メールとかラインとかコメントとかは良いんだけど、対人的なのは、ほんとノーサンキュー状態になる。

多分、死んだゾンビのような目をしている気がする。

そんな状態で、恋人と同棲生活とか、絶対無理だと思う。他者に時間や気持ちを割けないと思う。

……という表現からしてダメダメだ! その、「他者に時間を割く」という感覚がもう、「自己愛性パーソナリティー障害」みたいなもんだ。いや、空間と時間論的には間違っていない。24時間が一日なのであり、他者と触れ合う時間は、そのうち幾ばくかを使用する必要があるのである。

とはいえ。

その、「今日は〇〇さんに1時間費やした」とか、そんなこと言われたら、マジムカぷんぷん状態である。おめー何様なんだよ。そんなんだったら、別に付き合ってもらわなくていいよ。一生ひとりでやってろ! と怒られるだろう。

ということを、よーく分かった上で、ほんと、もう誰とも話したくも会いたくもなくなるのである。

彼女が欲しいというのは誤った感情

まー、こうなってくると、もう、原因と結果が反転することに(コロンブスの卵のように)なる。忙しいから彼女ができないのか、彼女ができないから忙しいのか。だいたい、彼女が欲しいというのは、これも危険な感情なのである。「彼女」というのが、特定の誰かを想定されているならばいい。それは正常な「恋」といえるだろう。

ところが、「彼女」という不特定多数を想定しているのであれば、それは、「彼女がいる自分」という、自分のステータス強化のための一要素として考えているということである。

彼女のために色々してあげたいんだ!

という思いは、美しいかもしれない。しかし、そもそも、何をしてもらって嬉しいかどうか、というのは、人それぞれだ。価値多様化社会といって、前面切って否定できる人は少ないだろう。みんなそれぞれ好きなことや嫌いなことは違っている。それなのに、まだ具体化されていない、一般概念である「彼女」に対して、何か献身的になりたいというのは、単なる、その「彼女に対して献身的でいるという自分に価値を覚えている」自己愛に過ぎないのだ。

何が言いたいかと言うと、「好き」って感情が、もうよくわかんねーってことだ。

そしてここで、忙しすぎてそもそも「好き」を感じられるだけの状況をつくれていない、ということなのかもしれない、というわけだ。

あー、眠い。って、座ったまま寝ていた。

自失状態になっていた。30分過ぎていた。終わり。

(ひでー記事だ。しかし、ゲーム買ってもやる時間ないのは哀しい。相州戦神館學園とか剣の街の異邦人とか面白そうでやってみたいんだが……)

今日の一言「闘え」「この記事明るくないかもなぁ」

病気だ、と、断じてしまうのは簡単だ。確かに、病的な状態だろう。しかし、ここしばらく、1年、2年か分からないが、「健康」な状態など、何だかよく分からなくなってきている。

ドイツの哲学者ハイデッガーは、人が死ぬべき存在であるということを忘れ、ただ日々を過ごすにかまけている人々を、ダス・マン(ただの人)と呼んだ。だがむしろ、そんな啓蒙を必要としない人こそが、「健康」なのである。確かに、大病を患い、いよいよ死期を悟った際に、これまでを後悔し、「ああ、俺は何と無駄に人生を過ごしてきたのだろう」と煩悶したとして、それが死ぬ1日前であれば幸せである。何故ならば、その人は、強烈ではあろうが、ただ1日に過ぎない苦悩により、生から解放されたのだ。

一方で、メメント・モリと、死を思い、人生の意味を問い、実存的空虚感に苛まれて何十年も過ごした人が、ついに自らの生きる意味を見つけ、これまでの人生に光をもたらしたとして、それが死ぬ一日前だとしたら、その人生の大半は苦悶で終わったのだ。

まさに。真理とはいかなる救いにもならない。終わりよければすべてよし、という諧謔があるとして、それを、人は何となく真理のように思うけれども、本当にそうか? 「結果じゃないよ、プロセス、過程が大事なんだよ」という教訓めいたものも、耳にしたことは無いだろうか?

ご都合主義だ。いや、これは、アイロニーではありながら、別に否定をしようというわけではない。絶対的真理など存在しないのであれば、相対的な真理をその都度選択していくほかはないのである。

二つ目の問題は、相対的な生き方は、それが処世術として正しくありながら、生きることそれ自体の意味喪失を生じさせることである。人は無意識的に、日々の生活がますます良いものになっていくだろうことを信じている。いやそんなことはないよと、ネガティブなことしか口にできない人もいるだろうよ、と、そういった反論は当然ある。しかし、ますます一日一日を過ごすにあたり、どんどん悪い方向にしかいかないとしたら、人は積極的に自死を選び取るはずだ。「ますます良いものに」という表現では、お金がたまったり、女の子にもてたり、人から頼られたりと、そういった一般的な「良いこと」が想定されるけれども、そうではない。ふつーの暮らし、ご飯食べて寝て人と話して遊んでといった繰り返し、その繰り返しこそに、意義を、意味を感じ強固にしていくのが通常なのである(それが「ますます良いものに」という無意識的な感覚である)。

それが、相対的な真理しか無いという実感が生じてしまったときには、その毎日の繰り返しは、もはや、単なる機械的な運動に貶められるのである。

書くからには、読む人に、何か意味を伝えなければならない。共感が得られなくても構わない。ただ、その文章の、日本語としての意味は理解してもらわなければならない。そのための配慮は欠かしてはならない。

しかしながら、そこにとらわれてしまうと、本来の、自己の表現という面が蔑ろにされかねないのである。

半年前か、一年前か分からないが、そのころはもっと、他者にどう思われようが、自分の感覚を余すことなく、率直に忌憚なく躊躇なく書き続けようとしていた。おかげで、今読んで何を書いているのかよく分からなかったり、短すぎて理解不能のものも多くある。そういうのは躊躇わずにどんどん削除していこう。

それはそうと、僕は、いったい、何を……。

眠い。また、24時をあっというまに過ぎる。

寝ても覚めても仕事のことばかり。

終わりが見えない。頑張っても評価されるどころか、面倒なことを持ち込みやがってみたいなことになる。こういうときは適当にきりを付ける、しかし、結局あとになってもっと問題が大きくなって襲ってくるし、そもそも性格上、中途半端はあまり好きではないときたもんだ。

俺とはなんだ?

神経症、ノイローゼの人と健康な人との違いの一つに、明証感情がある。明証……何かを、正しいと感じる心だ。例えば、潔癖症で手を洗っても洗っても汚れていると手の皮が擦り剝けるまで洗い続ける人がいたとして、その人は、「綺麗になった」という感情を抱けないのだ。だから、いつまでたっても、汚れている、汚いとして、むしろ皮膚が破けて血が出て逆に衛生的じゃなくなっても、やめることができないのである。

神経症や精神病は病気で、健常な人からすれば理解に苦しむ場合があるが、ただ、現実はどうであるとして、後ろから誰かがついてきているという感覚が本当に自分の中であるように思われるならば、そりゃーやっぱりパニックになったり、落ち着けなくなることだろう。その人に、口で単純に、「いや誰もいないよ」「もう十分きれいになったよ」といったところで、「いやだってホントに誰かいるんだもん!」と「実感」していたら、恐怖は取り除けないだろう。

だから、俺の病気、……何だかもう、何に対してもやる気がでない、モチベーションがあがらない状況において、「頑張れ頑張れ!」とか、「十分やったよ! ゆっくりやすみな!」といったところで、あまり意味はなさないのである。

ので、僕は、闘う。

その方法は、ルーチンをこなすこと。

もう一つは、書くこと。

くっそ、めちゃくちゃ、わかりやすい文章を書いてやりたい。俺のこの、どうしようもなく疲れて、不安で、やる気の出ない、くそみたいな感覚を、「えー童貞? キモーイ! 童貞なんて小学生までだよね!」とか言ってるキャピキャピの女子高生にも分かるぐらい簡潔に表現したい。

……。

ほーら、きたぞきたぞ! 分かりやすいって何? 面白いって何? ポジティブって何? 笑うって何? 感情って何? 自分って何? 生きる意味って何? 何、何? 何??

これを、ほわいほわい病という。

これに罹患すると、何故何故という感情に思考の大半を奪われ、現実的行動方策が取れなくなり、結果的に無気力状態になっていく。

(治療方法は確立されていないが、日課をこなしたり身体を動かしたり何か思考をあまり必要としない単純作業を行ったり、いっそ逆説志向にして、何故と生じることを余すことなく全部書き出してやると、快方に向かうことがまれにある)

気が狂いそうになる

半年前ほどは、とにかく、心を落ち着けるために書いていた。止めどなく生じる思考と感情。そして問い。何故? 何故? 何故? と、強迫観念のように襲ってくる。病気だ、と、断じてしまうのは簡単だ。確かに、病的な状態だろう。しかし、ここしばらく、1年、2年か分からないが、「健康」な状態など、何だかよく分からなくなってきている。

ドイツの哲学者ハイデッガーは、人が死ぬべき存在であるということを忘れ、ただ日々を過ごすにかまけている人々を、ダス・マン(ただの人)と呼んだ。だがむしろ、そんな啓蒙を必要としない人こそが、「健康」なのである。確かに、大病を患い、いよいよ死期を悟った際に、これまでを後悔し、「ああ、俺は何と無駄に人生を過ごしてきたのだろう」と煩悶したとして、それが死ぬ1日前であれば幸せである。何故ならば、その人は、強烈ではあろうが、ただ1日に過ぎない苦悩により、生から解放されたのだ。

一方で、メメント・モリと、死を思い、人生の意味を問い、実存的空虚感に苛まれて何十年も過ごした人が、ついに自らの生きる意味を見つけ、これまでの人生に光をもたらしたとして、それが死ぬ一日前だとしたら、その人生の大半は苦悶で終わったのだ。

まさに。真理とはいかなる救いにもならない。終わりよければすべてよし、という諧謔があるとして、それを、人は何となく真理のように思うけれども、本当にそうか? 「結果じゃないよ、プロセス、過程が大事なんだよ」という教訓めいたものも、耳にしたことは無いだろうか?

ご都合主義だ。いや、これは、アイロニーではありながら、別に否定をしようというわけではない。絶対的真理など存在しないのであれば、相対的な真理をその都度選択していくほかはないのである。

仕事と思考と言葉

相対的な真理で満足していくというのは、日々の生活に実践と思考を繰り返し試しながら、感情と現実のフィードバックを調整していくことに他ならない。まわりくどく書いたが、「ふつーに生きる」ことである。しかしその、「フツー」について、「努力」という行為が要されることになったとき、様相は異なっていく。それが問題の一つ目。二つ目の問題は、相対的な生き方は、それが処世術として正しくありながら、生きることそれ自体の意味喪失を生じさせることである。人は無意識的に、日々の生活がますます良いものになっていくだろうことを信じている。いやそんなことはないよと、ネガティブなことしか口にできない人もいるだろうよ、と、そういった反論は当然ある。しかし、ますます一日一日を過ごすにあたり、どんどん悪い方向にしかいかないとしたら、人は積極的に自死を選び取るはずだ。「ますます良いものに」という表現では、お金がたまったり、女の子にもてたり、人から頼られたりと、そういった一般的な「良いこと」が想定されるけれども、そうではない。ふつーの暮らし、ご飯食べて寝て人と話して遊んでといった繰り返し、その繰り返しこそに、意義を、意味を感じ強固にしていくのが通常なのである(それが「ますます良いものに」という無意識的な感覚である)。

それが、相対的な真理しか無いという実感が生じてしまったときには、その毎日の繰り返しは、もはや、単なる機械的な運動に貶められるのである。

明るい記事にしようという強迫

さてここで記事が終わってしまったとき、読んだ人に、いったいどのような感慨を与えるのか、僕はそれを最近気にしてしまっている。これが、ブログとか、公開する日記におけるデメリットである。書くからには、読む人に、何か意味を伝えなければならない。共感が得られなくても構わない。ただ、その文章の、日本語としての意味は理解してもらわなければならない。そのための配慮は欠かしてはならない。

しかしながら、そこにとらわれてしまうと、本来の、自己の表現という面が蔑ろにされかねないのである。

半年前か、一年前か分からないが、そのころはもっと、他者にどう思われようが、自分の感覚を余すことなく、率直に忌憚なく躊躇なく書き続けようとしていた。おかげで、今読んで何を書いているのかよく分からなかったり、短すぎて理解不能のものも多くある。そういうのは躊躇わずにどんどん削除していこう。

それはそうと、僕は、いったい、何を……。

眠い。また、24時をあっというまに過ぎる。

寝ても覚めても仕事のことばかり。

終わりが見えない。頑張っても評価されるどころか、面倒なことを持ち込みやがってみたいなことになる。こういうときは適当にきりを付ける、しかし、結局あとになってもっと問題が大きくなって襲ってくるし、そもそも性格上、中途半端はあまり好きではないときたもんだ。

消えていきそうな感覚

君の名は。じゃないが、誰か俺の名前を呼んでくれ。俺は誰だ? 俺は何をしている? 俺はどこにいる?俺とはなんだ?

神経症、ノイローゼの人と健康な人との違いの一つに、明証感情がある。明証……何かを、正しいと感じる心だ。例えば、潔癖症で手を洗っても洗っても汚れていると手の皮が擦り剝けるまで洗い続ける人がいたとして、その人は、「綺麗になった」という感情を抱けないのだ。だから、いつまでたっても、汚れている、汚いとして、むしろ皮膚が破けて血が出て逆に衛生的じゃなくなっても、やめることができないのである。

神経症や精神病は病気で、健常な人からすれば理解に苦しむ場合があるが、ただ、現実はどうであるとして、後ろから誰かがついてきているという感覚が本当に自分の中であるように思われるならば、そりゃーやっぱりパニックになったり、落ち着けなくなることだろう。その人に、口で単純に、「いや誰もいないよ」「もう十分きれいになったよ」といったところで、「いやだってホントに誰かいるんだもん!」と「実感」していたら、恐怖は取り除けないだろう。

だから、俺の病気、……何だかもう、何に対してもやる気がでない、モチベーションがあがらない状況において、「頑張れ頑張れ!」とか、「十分やったよ! ゆっくりやすみな!」といったところで、あまり意味はなさないのである。

ので、僕は、闘う。

自分との闘い

人生と闘う。無意味感と闘う。自分と闘う。その方法は、ルーチンをこなすこと。

もう一つは、書くこと。

くっそ、めちゃくちゃ、わかりやすい文章を書いてやりたい。俺のこの、どうしようもなく疲れて、不安で、やる気の出ない、くそみたいな感覚を、「えー童貞? キモーイ! 童貞なんて小学生までだよね!」とか言ってるキャピキャピの女子高生にも分かるぐらい簡潔に表現したい。

……。

ほーら、きたぞきたぞ! 分かりやすいって何? 面白いって何? ポジティブって何? 笑うって何? 感情って何? 自分って何? 生きる意味って何? 何、何? 何??

これを、ほわいほわい病という。

これに罹患すると、何故何故という感情に思考の大半を奪われ、現実的行動方策が取れなくなり、結果的に無気力状態になっていく。

(治療方法は確立されていないが、日課をこなしたり身体を動かしたり何か思考をあまり必要としない単純作業を行ったり、いっそ逆説志向にして、何故と生じることを余すことなく全部書き出してやると、快方に向かうことがまれにある)