今日の一言「毎日進捗を挙げていこう」「毎日とするのが大事」

の、感想を書いていく。

書くことをある程度定型化したほうが良い。

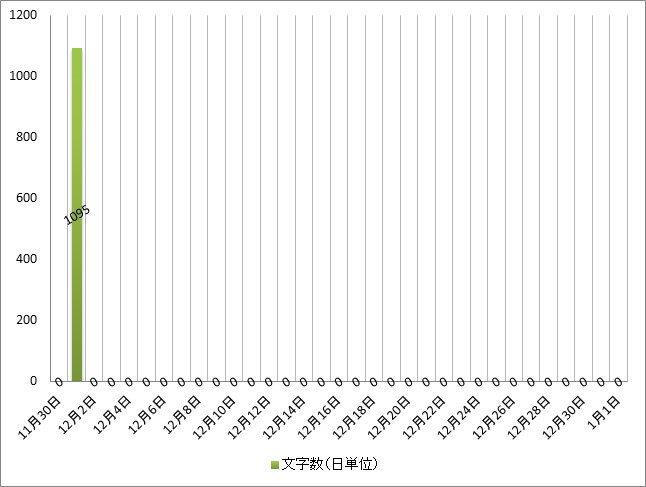

まず、進捗グラフのアップロードだ。

前書き

前回のとおり、「シロガネ⇔ストラグル」の、感想を書いていく。

内容1

毎日更新するというのは、ある意味挑戦的である。書くことをある程度定型化したほうが良い。

まず、進捗グラフのアップロードだ。

あとがき

(かっこ書きである。早いよ! かっこ書き早いよ! 内容が無いよ。しかし、22時帰宅で云々していると、これぐらいが限界な気がする。30分感想書いて、ブログ書いて、風呂入って、寝る、24時、てな感じか。うーむ……、仕事が、邪魔だ。いやそれはどうなの。仕事、大事でしょ! しかしなぁ……。まぁその、営業職の部長職の人のサラリーマンブログなんか読んでても、めっちゃ仕事できる人っぽいけど、「仕事嫌いだし、仕事を好きだとか必要ない」って言ってた。そういう人もいるよな。昨今の若者は、仕事で、「成長」しているか、を重視するという。何故かと考えてみれば、分らんでもなくて、というのは、「所詮今やってる仕事も今後も残るか分からないし、そもそも会社自体もなくなるかもしれないし」という前提が、意識または無意識で存在しているからだ。信じられるのは己の力――となったとき、社内の評価とか社内での出世とかが大してモチベーションにならないのは当たり前だ)PR

今日の一言「僕は予定を立てるのが苦手なのだろう」

――螺旋のモノリス

しんどくさせてしまっていることを反省した。

――いや、反省とかよりも、レビューをさっさと取り掛かって終わらせろ、ということになる。

という作品がある。2016年11月13日に投稿され、2019年4月30日に完結した、53万字の大作である。

そのレビューをする。しなければならない。そう決めてから、もう半年以上が経過してしまったのだった。

しかし、平日は、時間が取れないだろう。

そうすると、残りの土日は、7日~8日、14日~15日、21日~22日、28日~29日のみである。

しかし、年末は、29日~31日までは休みだ。

すると、取り掛かれはするはずだ。時間はある。

取り敢えず、進捗をみえるようにしたほうが、モチベーション的にもよいだろう。

創作進捗グラフ作成ツール

↑を活用しよう。

前書き

「いやもう正直言っちゃうと待つ身はわりとしんどいです。」――螺旋のモノリス

しんどくさせてしまっていることを反省した。

――いや、反省とかよりも、レビューをさっさと取り掛かって終わらせろ、ということになる。

内容1

「シロガネ⇔ストラグル」という作品がある。2016年11月13日に投稿され、2019年4月30日に完結した、53万字の大作である。

そのレビューをする。しなければならない。そう決めてから、もう半年以上が経過してしまったのだった。

内容2

今年中に終わらせるべく、取り掛かろう。しかし、平日は、時間が取れないだろう。

そうすると、残りの土日は、7日~8日、14日~15日、21日~22日、28日~29日のみである。

しかし、年末は、29日~31日までは休みだ。

すると、取り掛かれはするはずだ。時間はある。

内容3

しかし、時間があっても、どれぐらいで終わるかが検討のつかない作業である。取り敢えず、進捗をみえるようにしたほうが、モチベーション的にもよいだろう。

創作進捗グラフ作成ツール

↑を活用しよう。

あとがき

(かっこ書きである。人は、他者の作品に対し、「あら」(悪いところ)を見つけるのは簡単にできる。それは至極簡単なことなのだ。「感覚」は誰もが自然に持っているからだ。しかし、はた、それを「表現」できるかというと、それは簡単なことではない。感想とは、面白かった、面白くなかった、大きく2つに分けられるものではあるが、それほど単純なものではない)

今日の一言「タイトルひどい」「コメントありがとうございます」

先んじて、計画を立てて物事を進めたいところ。

少し、仕事が落ち着きを見せ始めている。このまま、新しいことが発生しなければ、たまった負債(後回しにしてきたこと)を片付け始められる気がする。

負債――という意味では、後回しにしていた仕事を早くしなさいと怒られた(注意された)……。素直に反省である。

仕方がない、先週何を書いたかも、まったく思い出せない。

――流し読みする。エリート意識および歩きたばこへのイライラ、並びに未来の自分からのアドバイス、という3本立てだったようだ。

何ら、関連したことが浮かばない。いや、上のイライラについては、引き続きである。

よくあることだ。

特筆することはない。先週書いたことの繰り返しになるだろう。それ以上に新しい表現は生まれないだろう。まぁそれでも、書き出すと、新しいことになったりするのだが。

新しい、ということで言えば、プラトン氏流に言えば、僕らが触れているものはすべて虚構なのだそうだ。

というのは、「イデア」という真なる存在があるからだ。僕らは、真なる存在それ自体ではなく、その陰(洞窟の比喩)を見ているようなものなのだ。

美しい、とか、善いといったものにも、「イデア」は存在していて、僕らが感じる美しいとか善きことかな、というのは、イデアの片りんがその事物に表れているからなのだ。

そして僕らは、そうしたものを「知っている」。かつてイデア界で存在していた人間の魂は、美しいとか善いとかのイデアに直接触れていた。

それが今は、下界で暮らしているが、しかし、僕らはイデア界でのことを覚えている。そしてそれを想起することができる。

――といった考えに基づけば、何ら「新しい」ということは無いのではないか。

真なる存在というのがあって、それは完全な姿をしていて、何ら足りないものはない。完璧。僕らはそれを、新しく知る、のではなくて、知っていたことを思い出すだけなのだ、と。

神という概念を持ち出さず――いやもはやそれは神のようなものだが。イデア界とはそのまま天界、神の世界のようではないか――そうした完全なる存在を考えた、というのは、プラトン氏はすごいなと思う。

しかし僕らは、特に日本人は、イデアを想像することはできても、信じることはできない気がする。

内容2は、映画「ランボー」を観た。

全部みるつもりではなく、たまたま、アマゾンプライムの動画であったので、そういえば、名前はあまりに有名だが、見たことはなかったなと流し見する程度に思ってクリックしたのだ。

曲。「It's a long road」

序盤に、インストロメンタルで流れる。「ああ、これ、これだ、聞いたことある! 懐かしい」と思った。アニメとかもそうだが、曲だけ知っているというのは、僕はよくある傾向だ。そして、いい曲が使われている作品は、作品自体もよいことが多い。(最近でいえば、エンジェルビートとか)

さてランボー。ランボーだ。これはもうランボーだった。

意外に、1作目で暴れる「世界」は、小さな田舎町であって、スケールは思ったよりも小さいなと思った。

しかし、面白かった。

これ、1982年の作品らしい。ストーリーとして飽きさせない作りで、名作とうたわれるだけある。ベトナム戦争の批判的作品といったテーマ性もあることもポイントが高いのだろうが、そういったことは別としてアクションとしても古臭さは特に感じさせなかったと思う。

まぁ、異様に保安官一派が好戦的というか、――まぁランボーの不貞腐れ感も悪いのだろうが、まぁそのヤケになってしまう理由は最後に爆発的感情で表現される。

前書き

後手後手過ぎる……。先んじて、計画を立てて物事を進めたいところ。

少し、仕事が落ち着きを見せ始めている。このまま、新しいことが発生しなければ、たまった負債(後回しにしてきたこと)を片付け始められる気がする。

負債――という意味では、後回しにしていた仕事を早くしなさいと怒られた(注意された)……。素直に反省である。

内容

小見出しも適当である。仕方がない、先週何を書いたかも、まったく思い出せない。

――流し読みする。エリート意識および歩きたばこへのイライラ、並びに未来の自分からのアドバイス、という3本立てだったようだ。

何ら、関連したことが浮かばない。いや、上のイライラについては、引き続きである。

よくあることだ。

特筆することはない。先週書いたことの繰り返しになるだろう。それ以上に新しい表現は生まれないだろう。まぁそれでも、書き出すと、新しいことになったりするのだが。

新しい、ということで言えば、プラトン氏流に言えば、僕らが触れているものはすべて虚構なのだそうだ。

というのは、「イデア」という真なる存在があるからだ。僕らは、真なる存在それ自体ではなく、その陰(洞窟の比喩)を見ているようなものなのだ。

美しい、とか、善いといったものにも、「イデア」は存在していて、僕らが感じる美しいとか善きことかな、というのは、イデアの片りんがその事物に表れているからなのだ。

そして僕らは、そうしたものを「知っている」。かつてイデア界で存在していた人間の魂は、美しいとか善いとかのイデアに直接触れていた。

それが今は、下界で暮らしているが、しかし、僕らはイデア界でのことを覚えている。そしてそれを想起することができる。

――といった考えに基づけば、何ら「新しい」ということは無いのではないか。

真なる存在というのがあって、それは完全な姿をしていて、何ら足りないものはない。完璧。僕らはそれを、新しく知る、のではなくて、知っていたことを思い出すだけなのだ、と。

神という概念を持ち出さず――いやもはやそれは神のようなものだが。イデア界とはそのまま天界、神の世界のようではないか――そうした完全なる存在を考えた、というのは、プラトン氏はすごいなと思う。

しかし僕らは、特に日本人は、イデアを想像することはできても、信じることはできない気がする。

内容2

特に、内容1は、何に関係するということではない。ふと本をぱらぱらと読んでいて思った。内容2は、映画「ランボー」を観た。

全部みるつもりではなく、たまたま、アマゾンプライムの動画であったので、そういえば、名前はあまりに有名だが、見たことはなかったなと流し見する程度に思ってクリックしたのだ。

曲。「It's a long road」

序盤に、インストロメンタルで流れる。「ああ、これ、これだ、聞いたことある! 懐かしい」と思った。アニメとかもそうだが、曲だけ知っているというのは、僕はよくある傾向だ。そして、いい曲が使われている作品は、作品自体もよいことが多い。(最近でいえば、エンジェルビートとか)

さてランボー。ランボーだ。これはもうランボーだった。

意外に、1作目で暴れる「世界」は、小さな田舎町であって、スケールは思ったよりも小さいなと思った。

しかし、面白かった。

これ、1982年の作品らしい。ストーリーとして飽きさせない作りで、名作とうたわれるだけある。ベトナム戦争の批判的作品といったテーマ性もあることもポイントが高いのだろうが、そういったことは別としてアクションとしても古臭さは特に感じさせなかったと思う。

まぁ、異様に保安官一派が好戦的というか、――まぁランボーの不貞腐れ感も悪いのだろうが、まぁそのヤケになってしまう理由は最後に爆発的感情で表現される。

あとがき

(かっこ書きである。時間切れ。面白くない記事だと思う……。っまぁでも、書かないとゼロなので……。ルーチンなので……と、言い訳してしまう。だめだなぁ。じゃあ、どんな記事をかければ、「最高のモノを書いた!!」となるのか、と思う。そんなもん書けるわけないのだ。と、いうことはだ、やはり、ゼロではなく、イチ! にすることが大事だと思う。だから、進捗が70%でも、相談してどんどん進めていくことが大事、と言われるのだ。だが、その理論も所詮バランスを意識する必要はある。70%ということは、所詮70%なのだ。残り30%があるのだ。じゃあ、その30%はだれがいつどうやってやるのか。70%で相談する、というのは、方向性が正しいか、ということの確認が必要な場合があるからだ。――話がズレた。そんなことはどうでもいい。完璧な記事とは何か。イデア界に存在するのか。そんなものは、ない、と思う。だったら、今回のこの記事が、人生最高級なものなのかもしれない。いやそれはない。じゃあ何位なのか。まて。すべてを0か1で、又は点数化できるものではない。今この時、この瞬間に生み出された、そのこと自体に価値があってはいけないのか。赤ん坊は、何もできない。いや泣くことはできるが、それだけだ。ただそれだけだが、元気いっぱいに泣くというのは、無価値なのか。「幼刺嘆齢」(オーシャンマナブ)をグラーヴェにしてきたスライムが、「生まれたこと自体を無価値というのか」とかって言われて爆殺されたが、まぁその、価値は多様である。で、結論は? と言われると、「特にねぇ! なんか文句あっか!!」となる)

今日の一言「いやなことが多い」「からだがだるいことが多い」

いくつか、問題があって気分が滅入ることがあるが、色々書こうとすると更に気持ちが落ち込みそうだから、一つだけに絞ろう。

広く書けば、人間関係についてだ。あと、リアル世界の話だ。創作ではない。

どこどこの誰がどういった物をもって、生活をして、誰と付き合って、何をして、――そうした話題がものすごくどうでもいい。どうでもいいどころか、そういう話が気持ち悪いとすら思う。気持ち悪いという言葉を言い換えれば、要は不快である。

誰が頭がいいとか、やる気があるかとか、すごいとか、どうでもいい。

プライド、というのは、モチベーション維持に大切なのかもしれないが、聞いていて心地よいものではない。

――そういうことを思う人はいるのである。大っぴらに話に上ることは少ないかもしれないが、しかし、高校のときでも嫌というほど感じだ。

一方で、「私バカだから分かんない」というバカ開き直りも不快である。分かろうとしない態度は気持ちが悪い。

その両方を感じることが多く、広い意味での人間関係が面倒くさい。

店や電車の中でギャン泣きする子供のそばであやしもせずにスマホいじる親に遭遇するのも気分がよくない――いや、今、穏やかに書いたけれども、別に親が必死に子供をあやしていようがイライラは変わらない。

ウォークマンというか、イヤホンを忘れることは死活問題である。

音。

音というのは、空気を媒体にする波を耳という器官が受け取って感じるものである。

大きな音というのは、危険を知らせるという意味で、ストレスになるのだろうか。

しかし、猛獣の咆哮は恐怖だが、餌を得るのに咆哮は必要なのか。忍び寄って飛び掛かって食い千切った方が効率的な気がする。――違うか、むしろ猛獣の接近を知らせるために、被捕食者が発するために大きな音が必要だったのか。

まぁ、それが生物学を学んで分かったとしても、対処方法としては、ウォークマンをいついかなるときも忘れないようにするということである。

――話をアルキタバコに戻せば、赤ちゃんの音は、まぁ、赤ちゃんだし仕方がないし、彼・彼女らにとってそれは生存欲求であり必要な仕事であるのだから、仕方がない――と思わざるをえない。僕の身体がイライラを覚えたとしても、理性的に思えば、仕方がないのである。

一方で、アルキタバコはこちら側で防ぐ方法がないし、かつ、原因が、ぜんっぜん仕方がなくないので、イライラするのである。

お店で、喫煙OKなところで、モクモクしていようが、それはまぁ、仕方がない。運が悪かった。そういう可能性がある店を選んで入ったのだから、こちらにも原因がある、避けようもある(そういうところに行かないこと)。

一方で、アルキタバコは――(以下略)。

まぁしかし、この記事も内容としては同じようなものなのであるのであるが、「長い」ということと、「多角的」「多面的」アプローチがあれば、まぁ存在価値はゼロではないと思うのだ。なんとなく読み返せば、今回の記事で掘り下げたかったのは、「他者への興味」問題である。「誰かと何かをする」というのはいいと思うのだが、何か、他者の属性的な話は「どうでもいい感」が強い。興味がない。もてない。でも、仕事進めるにおいて、単純作業や既に決められている業務ならともかく、大抵の面倒くさい仕事は、「調整ごと」が必要である。それがイヤ。まぁそれは仕事のことか。

うーむ。雑談――嫌いとかじゃないのだろうと思う。ただ、仕事という関係のある人との間になると、それだけではないので、面倒くさい。面倒という言葉を単純に使ってしまうけれども、まぁ、100%信頼・信用できない、というのがあると思う。

陰で何言われているか分かったもんじゃないしな。――というのは、僕がこうして「裏」で書いているという意味ではなく、実際にほかの人がほかの人に話して、というのを知っているからである。

うーむ……。なんも解決しないな。

しかし、まぁ、今回の記事のようなことが頭の中に渦巻いているのである。

面倒だろう(かっこわらい)。

気持ちよく過ごすことができない原因だ。

いやまぁ、土日は休みだ。しかし、来週、再来週の、そして、来年のことを考えると(考えなくてもいいじゃないか、というのは当てはまらず、考えておかなければいけないのである。3月になって考えてもそれはもう何も現実的には変わらないのだ)、考えようとして考えることが面倒で、寝る……というパターンか。

まぁ、頭を使うと眠くなるものである。仕方がない。

仕方がない。仕方がない。仕方がない――と、いつまで仕方がないを続けるつもりなのか。

知らん。

10年後、20年後のことなんか分かるか。

過去、10年前の自分の書いた記事を読んでみたとして、将来、予見できていただろうか。一切わからなかった。そして、当時の自分に、僕は何か、今の全能力を使って、アドバイスできるとして、何ができるのか。

シュタインズ・ゲートは、2009年発売なので、名作だから絶対やるべき、と伝えるのはアリかもしれない。しかし、当時の僕がそれを見て、僕が実際にみた2016年? 2017年? ほどの感動を得たのかどうかは分からない。僕は別に、そのこと(出会った時期が遅かったこと)を後悔などしていないし、当時の僕もそうだろう。

で、あれば、何ができるか。社内のキーパーソンを教えるか。その人の好きなこととか、敵対している人物を教えておくか? 無駄だ。そういうことが、僕は当時から面倒くさい。好きじゃない。興味がないのである。

当時の自分へ、彼女に振られて落ち込んでいるだろうが、将来女性とお付き合いして結婚もできるから心配するな、もっと自分に自信をもて、と言ってやることは可能かもしれない。しかし、「自己肯定感」とは、誰か他の人に言われてすぐに向上するものではない。まぁ、今回の思考実験として、「未来の自分」からの言葉なら、ある程度効果は発揮されるかもしれない。

がしかし、そこで自信つけたとして、高嶺の花子さん的なのに果敢にアタックして撃沈を繰り返した場合、逆に自信を失ってしまう未来改変にならないか。

他者から何を言われようが、決めるのは自分だし、未来がどうなるかなど、分かりはしないのである。

いや、アドバイスやコメントやら、他者からの働きかけはとても感謝である。その次元においては。しかし、明確に未来を見通すことなどできないのだから、「影響の一つ」でしかないことは仕方がないのだ。

量子論でも、電子が観測されうる場所は確率なのだそうだ。速さと時間が求められたら位置(距離)がわかる世界ではないのだそうだ。

人間存在も、そういうものなのだろう。ここでいう人間存在とは、思考のこと。精神のこと。

僕が、頭と背中が痛い状況でこの記事を書き始めて、こうした記事が出来上がったことは、誰も知る由はなかったのだ。

前書き

はぁ……。何だか、ため息が出る。いくつか、問題があって気分が滅入ることがあるが、色々書こうとすると更に気持ちが落ち込みそうだから、一つだけに絞ろう。

広く書けば、人間関係についてだ。あと、リアル世界の話だ。創作ではない。

エリート意識もバカ開き直りもうざい

うざい、という言葉は、言い換えれば、面倒だとか不快だというものである。どこどこの誰がどういった物をもって、生活をして、誰と付き合って、何をして、――そうした話題がものすごくどうでもいい。どうでもいいどころか、そういう話が気持ち悪いとすら思う。気持ち悪いという言葉を言い換えれば、要は不快である。

誰が頭がいいとか、やる気があるかとか、すごいとか、どうでもいい。

プライド、というのは、モチベーション維持に大切なのかもしれないが、聞いていて心地よいものではない。

――そういうことを思う人はいるのである。大っぴらに話に上ることは少ないかもしれないが、しかし、高校のときでも嫌というほど感じだ。

一方で、「私バカだから分かんない」というバカ開き直りも不快である。分かろうとしない態度は気持ちが悪い。

その両方を感じることが多く、広い意味での人間関係が面倒くさい。

要するにイライラする

引き続き歩きたばこをしている奴にもよく遭遇するし、気分がよくない。店や電車の中でギャン泣きする子供のそばであやしもせずにスマホいじる親に遭遇するのも気分がよくない――いや、今、穏やかに書いたけれども、別に親が必死に子供をあやしていようがイライラは変わらない。

ウォークマンというか、イヤホンを忘れることは死活問題である。

音。

音というのは、空気を媒体にする波を耳という器官が受け取って感じるものである。

大きな音というのは、危険を知らせるという意味で、ストレスになるのだろうか。

しかし、猛獣の咆哮は恐怖だが、餌を得るのに咆哮は必要なのか。忍び寄って飛び掛かって食い千切った方が効率的な気がする。――違うか、むしろ猛獣の接近を知らせるために、被捕食者が発するために大きな音が必要だったのか。

まぁ、それが生物学を学んで分かったとしても、対処方法としては、ウォークマンをいついかなるときも忘れないようにするということである。

――話をアルキタバコに戻せば、赤ちゃんの音は、まぁ、赤ちゃんだし仕方がないし、彼・彼女らにとってそれは生存欲求であり必要な仕事であるのだから、仕方がない――と思わざるをえない。僕の身体がイライラを覚えたとしても、理性的に思えば、仕方がないのである。

一方で、アルキタバコはこちら側で防ぐ方法がないし、かつ、原因が、ぜんっぜん仕方がなくないので、イライラするのである。

お店で、喫煙OKなところで、モクモクしていようが、それはまぁ、仕方がない。運が悪かった。そういう可能性がある店を選んで入ったのだから、こちらにも原因がある、避けようもある(そういうところに行かないこと)。

一方で、アルキタバコは――(以下略)。

あとがき

(かっこ書きである。土日はとにかく眠い。眠い――というか、やる気が起きない。「やる気」ってなんだ? まぁその、頑張ってやる気を出そうと、「これとこれは、ここまではやろう」というのを朧げに考えて決めていたりするが、冒頭に書いた色々な事情(今回言及はしていないが)によって予定通りに行かなくなったりする。そうすると、またやる気が起きなくてただ惰眠になったりする。なんか、今回の記事だと歩きたばこでイライラしているだけな気がするが、そういうわけでもない。仕事めんどくさいなぁというのもある。仕事とプライベート、の計画の立て方、人間関係――うーむ、上手く書けない。――俺は思う。100字でも50字でも、ちゃんと毎日書き続けているというのはすごいことである。ツイッターやろうかな――いやそれはない。どう考えても面白いことが書けない。「あー今日は出張だから出発時間がやや遅くていいけれども出先で何言われるか分からないし難しいしメンドクサイなぁ」53字。そんなこと毎日呟くアカウントがあったら、俺はタイムラインに出ないように工夫する(かっこわらい))あとがきからの一つ内容

(かっこ書き書いていて、長くなってきたので別小見出しにした)まぁしかし、この記事も内容としては同じようなものなのであるのであるが、「長い」ということと、「多角的」「多面的」アプローチがあれば、まぁ存在価値はゼロではないと思うのだ。なんとなく読み返せば、今回の記事で掘り下げたかったのは、「他者への興味」問題である。「誰かと何かをする」というのはいいと思うのだが、何か、他者の属性的な話は「どうでもいい感」が強い。興味がない。もてない。でも、仕事進めるにおいて、単純作業や既に決められている業務ならともかく、大抵の面倒くさい仕事は、「調整ごと」が必要である。それがイヤ。まぁそれは仕事のことか。

うーむ。雑談――嫌いとかじゃないのだろうと思う。ただ、仕事という関係のある人との間になると、それだけではないので、面倒くさい。面倒という言葉を単純に使ってしまうけれども、まぁ、100%信頼・信用できない、というのがあると思う。

陰で何言われているか分かったもんじゃないしな。――というのは、僕がこうして「裏」で書いているという意味ではなく、実際にほかの人がほかの人に話して、というのを知っているからである。

うーむ……。なんも解決しないな。

しかし、まぁ、今回の記事のようなことが頭の中に渦巻いているのである。

面倒だろう(かっこわらい)。

気持ちよく過ごすことができない原因だ。

いやまぁ、土日は休みだ。しかし、来週、再来週の、そして、来年のことを考えると(考えなくてもいいじゃないか、というのは当てはまらず、考えておかなければいけないのである。3月になって考えてもそれはもう何も現実的には変わらないのだ)、考えようとして考えることが面倒で、寝る……というパターンか。

まぁ、頭を使うと眠くなるものである。仕方がない。

仕方がない。仕方がない。仕方がない――と、いつまで仕方がないを続けるつもりなのか。

知らん。

10年後、20年後のことなんか分かるか。

過去、10年前の自分の書いた記事を読んでみたとして、将来、予見できていただろうか。一切わからなかった。そして、当時の自分に、僕は何か、今の全能力を使って、アドバイスできるとして、何ができるのか。

シュタインズ・ゲートは、2009年発売なので、名作だから絶対やるべき、と伝えるのはアリかもしれない。しかし、当時の僕がそれを見て、僕が実際にみた2016年? 2017年? ほどの感動を得たのかどうかは分からない。僕は別に、そのこと(出会った時期が遅かったこと)を後悔などしていないし、当時の僕もそうだろう。

で、あれば、何ができるか。社内のキーパーソンを教えるか。その人の好きなこととか、敵対している人物を教えておくか? 無駄だ。そういうことが、僕は当時から面倒くさい。好きじゃない。興味がないのである。

当時の自分へ、彼女に振られて落ち込んでいるだろうが、将来女性とお付き合いして結婚もできるから心配するな、もっと自分に自信をもて、と言ってやることは可能かもしれない。しかし、「自己肯定感」とは、誰か他の人に言われてすぐに向上するものではない。まぁ、今回の思考実験として、「未来の自分」からの言葉なら、ある程度効果は発揮されるかもしれない。

がしかし、そこで自信つけたとして、高嶺の花子さん的なのに果敢にアタックして撃沈を繰り返した場合、逆に自信を失ってしまう未来改変にならないか。

他者から何を言われようが、決めるのは自分だし、未来がどうなるかなど、分かりはしないのである。

いや、アドバイスやコメントやら、他者からの働きかけはとても感謝である。その次元においては。しかし、明確に未来を見通すことなどできないのだから、「影響の一つ」でしかないことは仕方がないのだ。

量子論でも、電子が観測されうる場所は確率なのだそうだ。速さと時間が求められたら位置(距離)がわかる世界ではないのだそうだ。

人間存在も、そういうものなのだろう。ここでいう人間存在とは、思考のこと。精神のこと。

僕が、頭と背中が痛い状況でこの記事を書き始めて、こうした記事が出来上がったことは、誰も知る由はなかったのだ。

今日の一言「仕事のことしか書くことがない」「それ以外もあるはず」

まずいな……と思うものの、気持ちばかりが焦って、じっくりパソコンに向き合う時間が取れない。

まず、「一般人」は、そんな時間ない。なくても問題がない。それが普通だ。

しかし、僕は、それはよくないことだと思っている。感じている。実感させられる。

何故かといえば、じゃあいざ、色んな肩書がなくなって、「僕」という一個の人間として、「何が言えるか(書けるか)」となったとき、何かあるのだろうか、ということである。

自由と責任の教育の賜物かもしれない――アイデンティティとかプライバシーとか、そういうのがそれほど重要なのか、というのはある。モダン? ポストモダン? な風潮として、「個」として埋没することが何だか悪いように感じられるというのは、必ずしも人間の本質ではないのかもしれない。

でもまぁ、そういうことを別として、いつもの単なる愚痴のようなものとして書くと――思ったのは、例えば先週を振り返ってみて、何か仕事のことぐらいしか書くことないなと。

もちろん、それを、抽象的に――例えば、管理職と人事的な話をしたとか、出張に行ったとか、同僚と飲食店で愚痴を聞いたりしたとか。そういう「ネタ化」できることは、限られてしまっていて、大量の時間を使っている割に、いざ書けることは僅かな気がする。

https://www.nicovideo.jp/watch/sm7100518

BoAというアーティストの曲「Duvet」。LainというアニメのOPということだ。

ふとサビの部分をきいて、どっかで聞いたことがあって、なんか、気分的に合致して感動(※)した。

※ 表現が陳腐だ。そんな、「感動」というほどの心の動きではないかもしれない。ただ、何か感じた気がしたのだ。

前書き

ルーチンが危機的状況である。まずいな……と思うものの、気持ちばかりが焦って、じっくりパソコンに向き合う時間が取れない。

まず、「一般人」は、そんな時間ない。なくても問題がない。それが普通だ。

しかし、僕は、それはよくないことだと思っている。感じている。実感させられる。

何故かといえば、じゃあいざ、色んな肩書がなくなって、「僕」という一個の人間として、「何が言えるか(書けるか)」となったとき、何かあるのだろうか、ということである。

自由と責任の教育の賜物かもしれない――アイデンティティとかプライバシーとか、そういうのがそれほど重要なのか、というのはある。モダン? ポストモダン? な風潮として、「個」として埋没することが何だか悪いように感じられるというのは、必ずしも人間の本質ではないのかもしれない。

でもまぁ、そういうことを別として、いつもの単なる愚痴のようなものとして書くと――思ったのは、例えば先週を振り返ってみて、何か仕事のことぐらいしか書くことないなと。

もちろん、それを、抽象的に――例えば、管理職と人事的な話をしたとか、出張に行ったとか、同僚と飲食店で愚痴を聞いたりしたとか。そういう「ネタ化」できることは、限られてしまっていて、大量の時間を使っている割に、いざ書けることは僅かな気がする。

内容

というわけで……(どういうわけか、特にない)、とくにまとまりはないが、ブツ切れで話題を書く。https://www.nicovideo.jp/watch/sm7100518

BoAというアーティストの曲「Duvet」。LainというアニメのOPということだ。

ふとサビの部分をきいて、どっかで聞いたことがあって、なんか、気分的に合致して感動(※)した。

※ 表現が陳腐だ。そんな、「感動」というほどの心の動きではないかもしれない。ただ、何か感じた気がしたのだ。