今日の一言「一人の時間を確保しないと書けない」「目の前にいる人を大事にしたい」

僕は器用ではないので、そもそも、他の人と話しているときにスマホ操作なんて気が回らない。会話の内容も頭に入ってこないし、スマホで行う作業も頭に入ってこないだろう。

ので、メールとかラインなどで連絡があっても、即レスとかそんなことは基本ない。基本的に、人は一日の中で、何か作業をしているはずだ。その作業を中断してまで連絡を見るべきかどうか、――人それぞれその人次第だろうが、僕には何らかの作業単位があって、その単位を中断することは望ましくないと思っているのだろう。

最近の若者は電話が苦手だ、と言われるらしい。その傾向はあるのかもしれないが、逆に、メールで済ませられるものは、そうすべきだと思っている。

本当に必要な時しか電話をかけるべきではないと思う。ただ、簡単なメールで済むことでも、いちいち反応が薄い人が相手だと、大変だろう(つまり俺だ)。そういう人には、電話をしなければならなくなる。でも、反応が遅い人ってのは、つまり、作業単位を持っている人である可能性が高くて、電話を嫌っているかもしれない、矛盾だ、大変だ。

今年のブログ記事の数を数えてみた。164件。

後半はペースダウンしているが、365日が一年なので、約1/2日のペースである。

そのうちの殆ど、書いているときは、「こんなん、書いていて何か意味があるんだろうか」と思っていた気がするが、しかし、今こうして概括すると、よかったと思う。

164件。そのうち、エピソード的に集約すれば、新しいことなど殆どないかもしれない。それでも、自分の思考、感情の流れを、今年は特に記せた気がする。

来年は、再来年は……分からないが、今年ほど書けない気もする。書くことがよいことかどうかは置いておいて。そう考えれば考えるほど、とても貴重だった。

創作をするということと、生きる意味を徹底して考えること、この二軸を感じられた、考えられただけでも、意味はあったと思うし、……「思うし」と書いて、もう一つぐらい「意義」を書こうと思ったけど、思いつかなかった(かっこ笑い)。

とにかく、来年の目標的なのを書けば、その二軸を深めるというのと、もっと具体的に書けば、このブログを何とか続けたいと思う。

しかし、それも理由があるのだ。あんまり、個々具体的なことを書いても面白くないのである。この面白さというのは、未来の自分や、他者、読んでくれる人にとって。どこどこのカフェが雰囲気が良かったとか、そんなのは、それ用の生活の知恵的ブログさんや情報サイトを参照した方がよほど良質な情報がある。

なんといっても、このブログは「思考」を扱うのであって、具体的なことを書く場ではないと思っているのだ。この、具体性と抽象性については、ある友人から、「君は普段はあまり考えてなさそうだけど、ブログは抽象的だよね」と言われて、このあたりもネタとして、ちゃんと書きたいと思っているが、その抽象的になりがちな理由は上のとおりである。

で、まぁそれは置いておいて、彼女ができた。――しかし、彼女とは何かよく分からない。ただ、身体で触れ合うことができるのは彼女といっていいと思う。しかし、セックスフレンドという言葉も存在するし、非常に曖昧な気がする。なので、どういう存在なのか、というのは分からない。

以前書いたけれど、二人きりでたびたび食事に行く女性もできたりした。そちらは、彼女とは言わないのだろう。しかしプラトニックな関係というのもあるのだろうし、分からない。

で、思考ブログと書きながら、何故こんなことを書いたのかといえば、これはもう大学生ぐらいまで遡る。

ルサンチマンという言葉が大好きで、それでいて非常に嫌悪するからだ。

ああ、しかし、これ以上書くと、人格を疑われそうであるが、「素直に」書かなければ、成長もないので書く。

つまり、本当の絶望たるものは、「不足」状態では発生するものではない、ということだ。

勉強ができない、彼女ができない、スポーツもできない……何もできない、と。そんな自分が生きるのは何故なのか、と。

その問いは、生きる意味の問いとしては不十分であると、今は思う。

世界と自分とが存在していて、その世界に対して望むものがあって、自分がそこに到達できていなくて、その原因について悩むのなら、それよりもすぐさま、その原因を取り除くための「努力」をするべきだ、と思う。

もちろん、物理的限界はある。しかし、それ以外の可能性は、いくらでも開けているのだ。

それへの憂慮、失敗への恐怖、努力のめんどくささ、――つまり言い訳や諦めのために「生きる意味」を用いるのは滑稽である。

僕は、そう思ったから、少ないリソースでいろいろ克服してきた。

イケメンじゃないけど、彼女もつくったし、結婚もした(離婚もしたけど)。

頭もよくないけど、大学に入ったし就職もした。同期で合格しない人もいる中、昇任試験も受かった。

――けれども、それらは、しかし、全部、ルサンチマンへの否定だったのかもしれない。

そして、気づいたら、僕は、「なりたい自分」ってのが、さっぱり分からなくなっていた。

そもそも、「幸せ」になりたいと思っていたのかどうかも分からない。

でも、最近思うのは、先日のグラフにおける、「ゼロ地点」なるものに、ようやくたどり着いたのかな、と思うのだ。

何かこう、ルサンチマン……というと大げさだけど、「不足」がたくさんあって、それを埋め合わせるようにやってきた、と。

その甲斐があって、「ゼロ地点」には達することはできたと。

けれども、今までは、「不足」に対する衝動レベルの欲求によって、「無理やり努力」をしてきたようなもので、その努力自体が自発的なものではなかった、のかもしれない。いやそもそも、「無理やり努力」をしたのは自分の意志といえなくもないし、自発性なんて概念も疑わしいと思う。

ただ、イメージとしては大体今の実感と近しいとは思えている。

ある方が、「好奇心を失うとつらい」と述べられていたが、まぁそのとおりだなと思う。

睡眠不足や、仕事のイライラなんかが募ると、落ち着いた気分になれないけれども、少し時間をつくって書くことができると、何かよい。

心地よい時間というのは、あまり何も考えない時間なのかとも思った。

一方で、こうやって、何か得体のしれない思考に身を任せるのもまた面白い。

忙しかった。しかし、仕事納めが終わった。また数日後に仕事ではあるけれども、まぁゆっくりできそうだ。

忙しいというのは、自分の思考を使えていない、のではなくて、創作と、生きる意味について使えていないからだと思う。

彼女もできたので、少しそのことについて考えてみた。これから結婚するか。子供をつくるか。子供にもし障害があったら。家をどうするか。お金のことはどうするか。親の介護はどうするか。

あまり、楽しい思考ではなかった。少し憂鬱にもなった。けれども、「忙しい」という気持ちにはならなかった。

それらの様々な選択が、自分なのだと思うし、それは、僕の目的である生きる意味を考えるという点にもつながっているから、「やりがいがある」と思えたのだと思う。

(かっこ書きである。まとまらねーなぁ)

メールとかラインとか見ない

人と会っているときに、片時もスマホを手放さない人もいるという。僕は器用ではないので、そもそも、他の人と話しているときにスマホ操作なんて気が回らない。会話の内容も頭に入ってこないし、スマホで行う作業も頭に入ってこないだろう。

ので、メールとかラインなどで連絡があっても、即レスとかそんなことは基本ない。基本的に、人は一日の中で、何か作業をしているはずだ。その作業を中断してまで連絡を見るべきかどうか、――人それぞれその人次第だろうが、僕には何らかの作業単位があって、その単位を中断することは望ましくないと思っているのだろう。

最近の若者は電話が苦手だ、と言われるらしい。その傾向はあるのかもしれないが、逆に、メールで済ませられるものは、そうすべきだと思っている。

本当に必要な時しか電話をかけるべきではないと思う。ただ、簡単なメールで済むことでも、いちいち反応が薄い人が相手だと、大変だろう(つまり俺だ)。そういう人には、電話をしなければならなくなる。でも、反応が遅い人ってのは、つまり、作業単位を持っている人である可能性が高くて、電話を嫌っているかもしれない、矛盾だ、大変だ。

ブログを書く時間は貴重である

2017年も、もうすぐ終わりである。はえーなぁ。今年のブログ記事の数を数えてみた。164件。

後半はペースダウンしているが、365日が一年なので、約1/2日のペースである。

そのうちの殆ど、書いているときは、「こんなん、書いていて何か意味があるんだろうか」と思っていた気がするが、しかし、今こうして概括すると、よかったと思う。

164件。そのうち、エピソード的に集約すれば、新しいことなど殆どないかもしれない。それでも、自分の思考、感情の流れを、今年は特に記せた気がする。

来年は、再来年は……分からないが、今年ほど書けない気もする。書くことがよいことかどうかは置いておいて。そう考えれば考えるほど、とても貴重だった。

創作をするということと、生きる意味を徹底して考えること、この二軸を感じられた、考えられただけでも、意味はあったと思うし、……「思うし」と書いて、もう一つぐらい「意義」を書こうと思ったけど、思いつかなかった(かっこ笑い)。

とにかく、来年の目標的なのを書けば、その二軸を深めるというのと、もっと具体的に書けば、このブログを何とか続けたいと思う。

要点を「素直に」書く方針を徹底したい

ええと、回りくどく書いてしまうのは、俺のダメなところである。しかし、それも理由があるのだ。あんまり、個々具体的なことを書いても面白くないのである。この面白さというのは、未来の自分や、他者、読んでくれる人にとって。どこどこのカフェが雰囲気が良かったとか、そんなのは、それ用の生活の知恵的ブログさんや情報サイトを参照した方がよほど良質な情報がある。

なんといっても、このブログは「思考」を扱うのであって、具体的なことを書く場ではないと思っているのだ。この、具体性と抽象性については、ある友人から、「君は普段はあまり考えてなさそうだけど、ブログは抽象的だよね」と言われて、このあたりもネタとして、ちゃんと書きたいと思っているが、その抽象的になりがちな理由は上のとおりである。

で、まぁそれは置いておいて、彼女ができた。――しかし、彼女とは何かよく分からない。ただ、身体で触れ合うことができるのは彼女といっていいと思う。しかし、セックスフレンドという言葉も存在するし、非常に曖昧な気がする。なので、どういう存在なのか、というのは分からない。

以前書いたけれど、二人きりでたびたび食事に行く女性もできたりした。そちらは、彼女とは言わないのだろう。しかしプラトニックな関係というのもあるのだろうし、分からない。

で、思考ブログと書きながら、何故こんなことを書いたのかといえば、これはもう大学生ぐらいまで遡る。

ルサンチマンという言葉が大好きで、それでいて非常に嫌悪するからだ。

ああ、しかし、これ以上書くと、人格を疑われそうであるが、「素直に」書かなければ、成長もないので書く。

つまり、本当の絶望たるものは、「不足」状態では発生するものではない、ということだ。

生きる意味を考える資格的な

大学生……いやもっと前から、僕は「生きる意味」を考えていたはずだが――先日「自由ネコ」さんが、「自分は他の人たちが合コンとかいろいろしている中、ずっと生きる意味を考え続けていた」と書かれていたが、いや僕もそうだ、と思ったわけだが――それは、どこかしら「劣等感」的な原因だった気がする。勉強ができない、彼女ができない、スポーツもできない……何もできない、と。そんな自分が生きるのは何故なのか、と。

その問いは、生きる意味の問いとしては不十分であると、今は思う。

世界と自分とが存在していて、その世界に対して望むものがあって、自分がそこに到達できていなくて、その原因について悩むのなら、それよりもすぐさま、その原因を取り除くための「努力」をするべきだ、と思う。

もちろん、物理的限界はある。しかし、それ以外の可能性は、いくらでも開けているのだ。

それへの憂慮、失敗への恐怖、努力のめんどくささ、――つまり言い訳や諦めのために「生きる意味」を用いるのは滑稽である。

僕は、そう思ったから、少ないリソースでいろいろ克服してきた。

イケメンじゃないけど、彼女もつくったし、結婚もした(離婚もしたけど)。

頭もよくないけど、大学に入ったし就職もした。同期で合格しない人もいる中、昇任試験も受かった。

――けれども、それらは、しかし、全部、ルサンチマンへの否定だったのかもしれない。

本当に欲しいもの

結局、「なりたい自分」になれなければ、どこまでいっても「不幸せ」に過ぎない。そして、気づいたら、僕は、「なりたい自分」ってのが、さっぱり分からなくなっていた。

そもそも、「幸せ」になりたいと思っていたのかどうかも分からない。

でも、最近思うのは、先日のグラフにおける、「ゼロ地点」なるものに、ようやくたどり着いたのかな、と思うのだ。

何かこう、ルサンチマン……というと大げさだけど、「不足」がたくさんあって、それを埋め合わせるようにやってきた、と。

その甲斐があって、「ゼロ地点」には達することはできたと。

けれども、今までは、「不足」に対する衝動レベルの欲求によって、「無理やり努力」をしてきたようなもので、その努力自体が自発的なものではなかった、のかもしれない。いやそもそも、「無理やり努力」をしたのは自分の意志といえなくもないし、自発性なんて概念も疑わしいと思う。

ただ、イメージとしては大体今の実感と近しいとは思えている。

ある方が、「好奇心を失うとつらい」と述べられていたが、まぁそのとおりだなと思う。

最近の幸せ

部屋を片づけて、掃除をして、自分でカフェオレ作って、創作やブログを自分のペースで書いているのが楽しい。睡眠不足や、仕事のイライラなんかが募ると、落ち着いた気分になれないけれども、少し時間をつくって書くことができると、何かよい。

心地よい時間というのは、あまり何も考えない時間なのかとも思った。

一方で、こうやって、何か得体のしれない思考に身を任せるのもまた面白い。

忙しかった。しかし、仕事納めが終わった。また数日後に仕事ではあるけれども、まぁゆっくりできそうだ。

忙しいというのは、自分の思考を使えていない、のではなくて、創作と、生きる意味について使えていないからだと思う。

彼女もできたので、少しそのことについて考えてみた。これから結婚するか。子供をつくるか。子供にもし障害があったら。家をどうするか。お金のことはどうするか。親の介護はどうするか。

あまり、楽しい思考ではなかった。少し憂鬱にもなった。けれども、「忙しい」という気持ちにはならなかった。

それらの様々な選択が、自分なのだと思うし、それは、僕の目的である生きる意味を考えるという点にもつながっているから、「やりがいがある」と思えたのだと思う。

(かっこ書きである。まとまらねーなぁ)

PR

今日の一言「時間制約の中で書くので表現よりもポイント重視」「それはいつも心掛けたい」

スクールカーストというのは、そのカースト制度を学校組織にあてはめたものだ。スポーツもできて勉強もできてイケメンの上位カーストと、いじめの標的にされることもある下位カースト。下位に属すると学校生活を謳歌などできない。

その後、何らかの努力で、身分を向上させることができるかもしれない。

上位カーストに位置づくものも、何らかの失敗で下位に陥るかもしれない。

学校だけではない。人生のあらゆる面で、――例えば資本を多く持っているかどうかや、優良企業に勤めているかや、よい伴侶に恵まれるか等など、人生は浮き沈みの連続である。

良いこともあるし、悪いこともある。それが人生だ、と。

悟りきったことをいう人たちに、僕は異議と不満をぶつけたい。

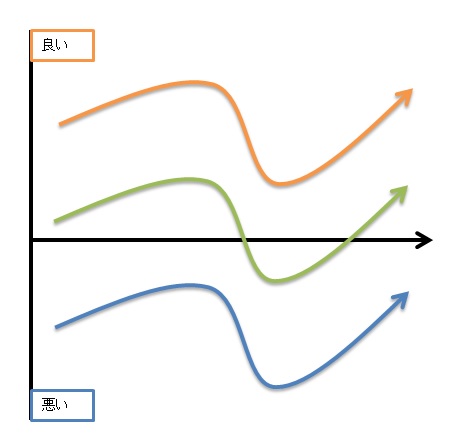

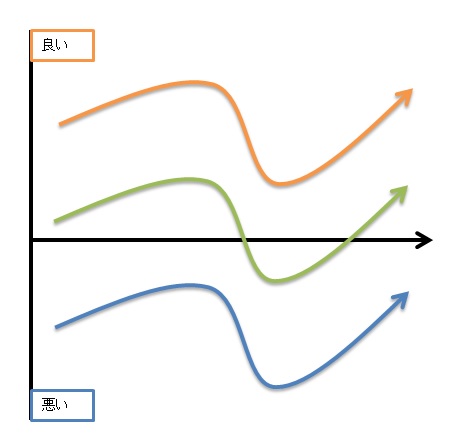

けれども、まずは下の(簡易な)グラフをみていただきたい。

左から右へ、時間軸を表していると考えていただき、上下は、その人生の良い悪いであると考えていただく。

そうしたとき、曲線グラフが3本ならんでいる。

最初にカーストの話をしたのは、これを分かりやすく説明するためだ。つまり、人生の出発点は、みんな違うということだ。

親や環境、身体、思考能力、手先の器用さ、生まれた国や地域、その他もろもろの条件によって、人は生まれながらにして差異にあふれている(差別ではない)。

このグラフにおける、0(ゼロ)地点は、可変であろうと思う。明確に、このラインを超えたら良いとか悪いとかはいえないだろう。結局、「主観」的なものだと思う。

ただ、概念として人生とはこういったものだ。

上のグラフで重要なのは、真ん中の(緑の)グラフは、ゼロ地点を行き来している。

一方で、下のグラフの人は、ゼロ地点を超えられていない。

上の例えばは、あまり本旨とは関係なかった。ただ、次に書くことの補足として考えておきたかった。

要は、上のグラフの一番上の(オレンジ)グラフの人が、一番下の(青い)グラフの人へアドバイスすることは、不可能ではないが、それは空回りになることが多いだろうということだ。

確かに、違う世界の人たちの考え方や行動原理、価値観を、「想像」することはできる。「理解」することはできる。

それはそれで、役に立つことだ。自分が生きる環境と異なる環境が広がっているのだと、世界は広いのだと感じられることはとても有意義である。

いやだからこそ、抽象的な、「客観的な」アドバイスというもの……本記事においては、「人生とは波のようなものだ。悪いこともあれば良いこともあるんだから、頑張ろうよ!」といったもの、これは、確かに「波のようなもの」という点に普遍性はありながらも、実際問題どーでもいい言葉である。空虚である。

その「悪い」ことというのが、どれほどその当人において、悲痛で懊悩たるものだろうか。

不幸を経験した人は、その自分の不幸と照らし合わせて、他者の不幸をはかろうとする。

だが、それがいかほどに、当人の苦しみを緩和させるのか。

苦しみなんてのは、人を殺したいほど憎いと思ったことがある人とない人では分かりあえないように、本当は理解されうるものではないのだ。

だからこそ、再び「客観的な」アドバイスというものが登場する。「自分の道(人生)は、自分で決めるんだ」というもの。人生は決断の連続だ、的なのでもいい。

どうでもいいアドバイスだ。時間の無駄だ。そんな、「普遍的な」アドバイスなど、どうでもいい。興味をもてない。

アドバイスが役に立つとしたら、個々具体的なものでしかない。誰にでも使えるアドバイスなどない。一人ひとり向き合って、そのとき、その瞬間で必要なものでしかない。タイミング……そうこの時機(タイミング)というもの、これが何と重要なことであろうか。

感想等と、助言の違いについては……まぁ書くまでもあるまい。

時間がなくなってきたので、もう少し絞って書くと、ボトムアップで抽象化をしたいということだ。

他者の助言というのは、トップダウンである。

僕は、社会的に、他者的に、客観的に正しくあろうなんて思っていない。思ってはいけないとすら思うが、その理由はいつぞやか書いた気がするが、要は「真理などない」といった「感想」にもとづく。

だから、僕の書く記事は、あんまし具体的なことが出てこないし、宙に浮いた表現が多く登場したりする。ただ、僕はあくまで、今の自分(実存)を重要視している。どこまでいっても、己として生きるしかない。死んでもいいかもしれないが、どちらにせよ、決めるのは、動くのは、考えるのは自分だ。

そこら辺の考えに、「お前は人の話を聞かない」と言われる所以があるかもしれない。聞いていないわけではない。

ただ、「助言」としては聞いていない。ただ単に、「そういった価値観や世界もある」という「知識」として聞いているだけ……という表現が正しいかもしれない。

世界(人物・事物)を軽んじているわけではないのだ。それは確かに、広大で深遠だ。でもそれがゆえに、自分が理解できる範囲なんてのは、現時点の自分のレベルによるものであるし、「変身」して別人になれるわけでもない。

上のグラフの、一番下の青が、相当な努力によって、上のオレンジに近づくことはあるかもしれないが、それは決して「飛び級」ではない。「連続性」によるものだ。

だから、どこまでいっても、僕らは、自分と向き合って生きていったり、死んだりするしかない。それを、「孤独」という表現にするかどうか、それすらも自分で決めたらいい。

(かっこ書きである。この記事は、あまり面白くなかった。でも、必要性はあった。いや記事がどうこうではなく、掲載したグラフを前々から書いておきたかった。自己卑下する人も、したり顔でアドバイスしてくる人も、僕は端的に書けば嫌いだ。ただそれも、「自己の連続性」の理解をしている人であれば、それは反転、面白い人だと思うようになる。「努力しても無駄だ」という人は嫌いだが、僕は、「努力しても無駄だ」と思っている。この矛盾した表現は、「出発点」の問題と、「主観」の理解ができていれば、簡単である。だから、同じことを言っていても、「あいつが言うと何か納得できない」というのは、それは「同じことを言っていない」のである。自分は変えられる――だが、自分というものを再構築することはできない。僕は10代前半ぐらいから当たり前だと思っていたが、いつも、どうにも理解していないのではないかというような人を多く見かける。――まぁそれこそ、他者がどうこうは、あまり重要ではないのだが。ただ、どうしても、知らない人とかと話をすることがあると、本記事のような、僕が「面白い」とようやく感じられるスタート地点に戻って話さないといけないようなことに陥ったりするので、一度整理しておきたかった。でも、あまり整理できたとはいえないし、面白くもなかった。悔しい、びくんびくん。なんだろ、一言で書けないけど、「価値観レベルの助言なんて何の役にもたたない」ということだし、「一方で個々具体的なアドバイスや解決策はとっても大事」だし、「人は現在の自分を無視して変化などできない」のだし、「一方で努力(行動)によって自分など何歳であっても変えられる」のである。まぁでも、飲み会とかフランクなくだけた場において、価値観レベルのぶつけ合いといった会話がなされることがあっても別によいと思うし、絶対無駄だとかそう思っているわけでもない。つまらなそうな顔をしてしまっているかもしれないが。んで、次回かどうか分からないが、一方でこの「価値観レベル」をぶつけ合わないといけない場合もある、ってことを書いておいてもよいかもしれない。一言で予告すると「家族」や「恋人」たる存在の場合)

人生とは浮き沈みの連続である

スクールカーストという言葉がある。カーストというのはインドの身分制度であるが、バラモン・クシャトリア・ヴァイシャ・シュードラという4つの区分けと、さらに「ジャーティ」という何千にも分化する身分の区分けがある。スクールカーストというのは、そのカースト制度を学校組織にあてはめたものだ。スポーツもできて勉強もできてイケメンの上位カーストと、いじめの標的にされることもある下位カースト。下位に属すると学校生活を謳歌などできない。

その後、何らかの努力で、身分を向上させることができるかもしれない。

上位カーストに位置づくものも、何らかの失敗で下位に陥るかもしれない。

学校だけではない。人生のあらゆる面で、――例えば資本を多く持っているかどうかや、優良企業に勤めているかや、よい伴侶に恵まれるか等など、人生は浮き沈みの連続である。

良いこともあるし、悪いこともある。それが人生だ、と。

悟りきったことをいう人たちに、僕は異議と不満をぶつけたい。

出発点が違う

人生が浮き沈み、波のようなものだということに、特に異議はない。確かに、良いことだけの人生なんてのはありえないだろう。けれども、まずは下の(簡易な)グラフをみていただきたい。

左から右へ、時間軸を表していると考えていただき、上下は、その人生の良い悪いであると考えていただく。

そうしたとき、曲線グラフが3本ならんでいる。

最初にカーストの話をしたのは、これを分かりやすく説明するためだ。つまり、人生の出発点は、みんな違うということだ。

親や環境、身体、思考能力、手先の器用さ、生まれた国や地域、その他もろもろの条件によって、人は生まれながらにして差異にあふれている(差別ではない)。

このグラフにおける、0(ゼロ)地点は、可変であろうと思う。明確に、このラインを超えたら良いとか悪いとかはいえないだろう。結局、「主観」的なものだと思う。

ただ、概念として人生とはこういったものだ。

上のグラフで重要なのは、真ん中の(緑の)グラフは、ゼロ地点を行き来している。

一方で、下のグラフの人は、ゼロ地点を超えられていない。

他者のアドバイスが空虚になりがちな件

例えば、ミステリーとか小説を書くときに、実際に人を殺してみないと殺人犯の気持ちを描写できない……とするのは早計である。殺人犯にはなれなくても、殺人犯を描くことはできる。その理由は、マックス・ウェーバーの「理解」という言葉の説明を読めば、何となく納得できる気がするが、僕が覚えている理由を書けば、解釈するのは他者である、ということだ。つまり、ある事象に対して、「それが何故起きたのか?」と問うとき、その因果関係を導こうとする。それは、直接的に事象を引き起こした人物・事物の主観的な原因は、あくまで発生した事象の一つであり、その因果関係は環境要因(社会的な条件)にまで広げて考えなければ、一面的な理解になってしまうということである。上の例えばは、あまり本旨とは関係なかった。ただ、次に書くことの補足として考えておきたかった。

要は、上のグラフの一番上の(オレンジ)グラフの人が、一番下の(青い)グラフの人へアドバイスすることは、不可能ではないが、それは空回りになることが多いだろうということだ。

確かに、違う世界の人たちの考え方や行動原理、価値観を、「想像」することはできる。「理解」することはできる。

それはそれで、役に立つことだ。自分が生きる環境と異なる環境が広がっているのだと、世界は広いのだと感じられることはとても有意義である。

実存として生き方

一方で、その、価値観が大きく異なった人からのアドバイスといったものは、実存問題の解決には、殆ど役に立たないと考えるべきだ。いやだからこそ、抽象的な、「客観的な」アドバイスというもの……本記事においては、「人生とは波のようなものだ。悪いこともあれば良いこともあるんだから、頑張ろうよ!」といったもの、これは、確かに「波のようなもの」という点に普遍性はありながらも、実際問題どーでもいい言葉である。空虚である。

その「悪い」ことというのが、どれほどその当人において、悲痛で懊悩たるものだろうか。

不幸を経験した人は、その自分の不幸と照らし合わせて、他者の不幸をはかろうとする。

だが、それがいかほどに、当人の苦しみを緩和させるのか。

苦しみなんてのは、人を殺したいほど憎いと思ったことがある人とない人では分かりあえないように、本当は理解されうるものではないのだ。

だからこそ、再び「客観的な」アドバイスというものが登場する。「自分の道(人生)は、自分で決めるんだ」というもの。人生は決断の連続だ、的なのでもいい。

どうでもいいアドバイスだ。時間の無駄だ。そんな、「普遍的な」アドバイスなど、どうでもいい。興味をもてない。

アドバイスが役に立つとしたら、個々具体的なものでしかない。誰にでも使えるアドバイスなどない。一人ひとり向き合って、そのとき、その瞬間で必要なものでしかない。タイミング……そうこの時機(タイミング)というもの、これが何と重要なことであろうか。

補足:感想や共感は全く別の話である

僕は本記事で否定したのは、あくまでも、助言(アドバイス)であって、感想や共感は全然違う。他者との関係性がとても重要で、生き生きとしたものになる瞬間である。感想等と、助言の違いについては……まぁ書くまでもあるまい。

時間がなくなってきたので、もう少し絞って書くと、ボトムアップで抽象化をしたいということだ。

他者の助言というのは、トップダウンである。

僕は、社会的に、他者的に、客観的に正しくあろうなんて思っていない。思ってはいけないとすら思うが、その理由はいつぞやか書いた気がするが、要は「真理などない」といった「感想」にもとづく。

だから、僕の書く記事は、あんまし具体的なことが出てこないし、宙に浮いた表現が多く登場したりする。ただ、僕はあくまで、今の自分(実存)を重要視している。どこまでいっても、己として生きるしかない。死んでもいいかもしれないが、どちらにせよ、決めるのは、動くのは、考えるのは自分だ。

そこら辺の考えに、「お前は人の話を聞かない」と言われる所以があるかもしれない。聞いていないわけではない。

ただ、「助言」としては聞いていない。ただ単に、「そういった価値観や世界もある」という「知識」として聞いているだけ……という表現が正しいかもしれない。

世界(人物・事物)を軽んじているわけではないのだ。それは確かに、広大で深遠だ。でもそれがゆえに、自分が理解できる範囲なんてのは、現時点の自分のレベルによるものであるし、「変身」して別人になれるわけでもない。

上のグラフの、一番下の青が、相当な努力によって、上のオレンジに近づくことはあるかもしれないが、それは決して「飛び級」ではない。「連続性」によるものだ。

だから、どこまでいっても、僕らは、自分と向き合って生きていったり、死んだりするしかない。それを、「孤独」という表現にするかどうか、それすらも自分で決めたらいい。

(かっこ書きである。この記事は、あまり面白くなかった。でも、必要性はあった。いや記事がどうこうではなく、掲載したグラフを前々から書いておきたかった。自己卑下する人も、したり顔でアドバイスしてくる人も、僕は端的に書けば嫌いだ。ただそれも、「自己の連続性」の理解をしている人であれば、それは反転、面白い人だと思うようになる。「努力しても無駄だ」という人は嫌いだが、僕は、「努力しても無駄だ」と思っている。この矛盾した表現は、「出発点」の問題と、「主観」の理解ができていれば、簡単である。だから、同じことを言っていても、「あいつが言うと何か納得できない」というのは、それは「同じことを言っていない」のである。自分は変えられる――だが、自分というものを再構築することはできない。僕は10代前半ぐらいから当たり前だと思っていたが、いつも、どうにも理解していないのではないかというような人を多く見かける。――まぁそれこそ、他者がどうこうは、あまり重要ではないのだが。ただ、どうしても、知らない人とかと話をすることがあると、本記事のような、僕が「面白い」とようやく感じられるスタート地点に戻って話さないといけないようなことに陥ったりするので、一度整理しておきたかった。でも、あまり整理できたとはいえないし、面白くもなかった。悔しい、びくんびくん。なんだろ、一言で書けないけど、「価値観レベルの助言なんて何の役にもたたない」ということだし、「一方で個々具体的なアドバイスや解決策はとっても大事」だし、「人は現在の自分を無視して変化などできない」のだし、「一方で努力(行動)によって自分など何歳であっても変えられる」のである。まぁでも、飲み会とかフランクなくだけた場において、価値観レベルのぶつけ合いといった会話がなされることがあっても別によいと思うし、絶対無駄だとかそう思っているわけでもない。つまらなそうな顔をしてしまっているかもしれないが。んで、次回かどうか分からないが、一方でこの「価値観レベル」をぶつけ合わないといけない場合もある、ってことを書いておいてもよいかもしれない。一言で予告すると「家族」や「恋人」たる存在の場合)

今日の一言「これはイライラ対処か」「書くことで気持ちを落ち着けるという意味か」

そういうときに、部下の残業を減らすために管理職の残業が増えて過労死したとか、そのようなニュースを目にしたりすると、イライラに拍車がかかる気がする。

クリスマスイブはデートに行こう、そうしよう。リア充爆発しろ? しかし、自分自身、そこを大事に思えない。

モンスターハンターワールドは面白そうだけれども、シュタインズゲートのゲームも全然すすめられていないけれども、それどころではない。

大事なものは何か。

創作することと、生きる意味を考えることの、この二つである。

創作することは、それ自体がやはり楽しいのだ。確かに、よい表現が浮かばずに悩んだり苦しんだりすることもある。ただ、それ自体が自分の血肉になっているような気がするし、何せ、その結果として成し遂げられた「作品」という完成品は、とても貴重なものだ。その作品が、果たして、「客観的」たる価値が認められなかろうが、しかし、その作品は「自分」という存在が成し遂げた「存在(事物)」なのである。

作品をつくりあげるということは、すなわち、それこそが、「自分」たる存在証明のようなものなのだ。何故ならば、その作品は、絶対的に、「自分」でしかつくれなかったのだから。

ちなみに、ここでの「創作」というのは、プログラムでサイトをつくるのもそうだし、ブログを書くのもそうだし、仕事で資料をつくるのだってそうだ。

だから逆に、「レポート」という体系にように、「自己」「自分」という主体を排して、「客観性」たるものを満たさなければいけないドキュメントなどは、作品とは言えない。いやでは学術論文はどうなのか? そこらへんの微細な分類を考えるほど暇ではないし、面白そうには思えない。

とにかく、自分という存在の表現が為されたものが「作品」であるのだ。コピペ? 言語道断である。

ところが、人生はそれだけではままならないものである。いや、創作という生き方――たとえば、音楽家なり、小説家なり、いわゆる芸術家なる生き方をしたとしても、人との軋轢はさけられない。

いや、人と関わらなければならないということだけでなく、葛藤というものは、人生から取り除くことはできない。

悩み苦しみも含めて、人生なのである。

――同時に、僕は上のことを否定する、と以前書いた。苦しみ悩みながら時折の満足を得ながら生きる姿……ただ、実存として生きることが大事だという考え方を、僕は受け入れられていない。

何故、今すぐ死ぬということを肯定してはならないのか。この問いは強力な、禁断の呪術のようである。これは、神という概念や、死後の概念を信じられない人にとっては、恐ろしい言葉でありながら、一方で福音の可能性もある。福音の可能性……そう、だから、良いことの可能性もあるというその可能性、蓋然性、よく分からないということ自体が、一切の思考を止めることができなくなるのである。

これに対する処方箋は、やはりニーチェの永劫回帰(永遠回帰)ということになろうか。

すなわち、この先苦しんだ結果、「そうだ、やはり人生に意味はない。死のう」として命を絶ったとして、結局、それは、再び、繰り返されるのである。「自分」は、永遠に「自分」なのである。苦しもうが悲しもうが、痛かろうが辛かろうが、それは変えられない。同じ頻度で、同じ順序で、まったく同じ内容のことが、永遠に、いつまでもいつまでも繰り返されるのである!! ――これが永劫回帰の思想だ。

とすれば、自殺という手段が、決して、救済にもならなければ、正解ともいえないことが分かるだろう。いや、もっと恐ろしいことに!! 正解も失敗も、この世には、人生には一切存在しないのである。

で、あるならば、これから先……否、この瞬間に! 今なさんとすることについて、それは、本当に、これから先何度も何度も、ずっとずっと繰り返すに値する行為なのかと! 次の、お前の、次に書こうとしているその文章が、指の動きが、思考の流れが、判断が、感情が、すべてすべてすべてすべて! 本当に成すべきことなのかと!!

もうこれは、俺にとっては、必須である、まったなしに必要なことである。でなければ、今にも怒りやその他もろもろの感情で自壊しそうである。

だから、珍しく結論としてこの記事においては、もう創作と生きる意味を考えること以外は、些末事として切り捨てる、ということを記そうと思う。

ああ、しかし、思ったのだ。この、苛立ちというか怒りというかは、とても、ある意味「楽」だなぁと。

僕は昔から、他者との関係に気を使ってきた。その気の使い方が、適切だったのかどうか、そんなことはどうでもいいし、きっと、「変わったやつだなぁ」という感覚は与えてしまっていただろう。

だが、それは、気を使っていたからなのだ。この感覚までは、「わかるわかる」って言ってくれる人も何人か見つけたことはある。

そして、この感覚について、怒りがたかまるにつれて、どうでもよくなっていくのだ。つまり、人に嫌われることや、敵を作ることや、対立することが、怖くなくなっていくのである。

これが冒頭に書いた、攻撃性というやつだ。でも、自分がこう、攻撃的になってわかったのは、「人のせいにするって、楽なんだな」ということだ。

だから、理不尽に怒っているような奴をみつけたら、「ああ、あいつ、楽してんな~」と思ってやればいい。まぁ、その「あいつ楽してるな」というのが逆に、「なんであいつだけ楽してるんだ!」と逆に、怒りを増幅する原因にもなるだろうが(かっこわらい)。

(かっこ書きである。ここまで書いて、やっぱりカテゴリをイライラ対処にした。まぁその、書くことで感情を落ち着けられるというのは、やっぱり効果あるなぁと思った。とりあえず、風呂に入ってこようという気持ちになることはできた。ま、こういう記事をだ、何故わざわざ書いて公開しなきゃならねぇのかってのは、いつも思うことである。でもまぁ、こういう、頭がおかしくなりかかっている人の記事って、ちょっと面白いんじゃなかろうか、って思う。だって、先日取りあげた本だって、有名な人のブログとかだって、そりゃあもう、立派なことが書いてあるわけじゃあなかろうか。ごちゃごちゃした、くだらない考えや感情をたれながしたようなものなんて、あんまなかろうよ。……けどまぁしかし、なんか、「くだらない考えや感情の垂れ流し」というのは、確かにあるし、逆に面白くないなぁと思うこともある。この違いが俺はよく分からない。なんだろうか、そのくだらない「表現」が、ただの「コピペ」的であると、面白くないのである。そして、完全に「感情」に支配されてしまうと、これまた面白くないのである。かっこつけて、フロイト流に書いてみれば、エス(衝動・欲動)と、スーパーエゴ(理性)とのせめぎあいの中で書かれる文章が面白いのである。欲動だけでは面白くない(というか、何いってるのか全く不明。これは「いわんとしたことが分からない」というのではなく、文字通り外国語・宇宙語的な意味不明になってしまうということだ)し、理性だけでは、レポートのようで面白くない。レポートなんて、「これこれこういう条件だと、こうなります」というだけだ。その「こうなります」に興味がなければ、その時点で面白くなどない。あああ、しかし、この記事は、この俺の記事は面白いのか? いや、面白いと思う人が多いはずはないことは分かっているのだが、面白いと思ってくれる人は存在するのか? いやいやいや、お前はどれほどを望んでいる? 一人でも面白いと思ってくれる人がいたらOKなのか? それとも、それ以上を望んでいる? それは高望みじゃあなかろうか。せめて、たった一人、未来の自分でも、少しでも面白いと思ってくれるなら、それで満足すべきなのではなかろうか。ああ、しかし、またしても、だらだら・どんどんと続きそうなので、今日はここで強制終了)

他者に対しての攻撃性

ううむ、忙しいと、いろいろと周囲に対して怒りを覚えるようになる。そういうときに、部下の残業を減らすために管理職の残業が増えて過労死したとか、そのようなニュースを目にしたりすると、イライラに拍車がかかる気がする。

クリスマスイブはデートに行こう、そうしよう。リア充爆発しろ? しかし、自分自身、そこを大事に思えない。

モンスターハンターワールドは面白そうだけれども、シュタインズゲートのゲームも全然すすめられていないけれども、それどころではない。

大事なものは何か。

創作することと、生きる意味を考えることの、この二つである。

創作することの重要性

何故その二つが大事なのだろうか?創作することは、それ自体がやはり楽しいのだ。確かに、よい表現が浮かばずに悩んだり苦しんだりすることもある。ただ、それ自体が自分の血肉になっているような気がするし、何せ、その結果として成し遂げられた「作品」という完成品は、とても貴重なものだ。その作品が、果たして、「客観的」たる価値が認められなかろうが、しかし、その作品は「自分」という存在が成し遂げた「存在(事物)」なのである。

作品をつくりあげるということは、すなわち、それこそが、「自分」たる存在証明のようなものなのだ。何故ならば、その作品は、絶対的に、「自分」でしかつくれなかったのだから。

ちなみに、ここでの「創作」というのは、プログラムでサイトをつくるのもそうだし、ブログを書くのもそうだし、仕事で資料をつくるのだってそうだ。

だから逆に、「レポート」という体系にように、「自己」「自分」という主体を排して、「客観性」たるものを満たさなければいけないドキュメントなどは、作品とは言えない。いやでは学術論文はどうなのか? そこらへんの微細な分類を考えるほど暇ではないし、面白そうには思えない。

とにかく、自分という存在の表現が為されたものが「作品」であるのだ。コピペ? 言語道断である。

生きる意味を考えることの重要性

創作を突き詰めることができれば、僕は、これからも生きることができるかもしれない。ところが、人生はそれだけではままならないものである。いや、創作という生き方――たとえば、音楽家なり、小説家なり、いわゆる芸術家なる生き方をしたとしても、人との軋轢はさけられない。

いや、人と関わらなければならないということだけでなく、葛藤というものは、人生から取り除くことはできない。

悩み苦しみも含めて、人生なのである。

――同時に、僕は上のことを否定する、と以前書いた。苦しみ悩みながら時折の満足を得ながら生きる姿……ただ、実存として生きることが大事だという考え方を、僕は受け入れられていない。

何故、今すぐ死ぬということを肯定してはならないのか。この問いは強力な、禁断の呪術のようである。これは、神という概念や、死後の概念を信じられない人にとっては、恐ろしい言葉でありながら、一方で福音の可能性もある。福音の可能性……そう、だから、良いことの可能性もあるというその可能性、蓋然性、よく分からないということ自体が、一切の思考を止めることができなくなるのである。

これに対する処方箋は、やはりニーチェの永劫回帰(永遠回帰)ということになろうか。

すなわち、この先苦しんだ結果、「そうだ、やはり人生に意味はない。死のう」として命を絶ったとして、結局、それは、再び、繰り返されるのである。「自分」は、永遠に「自分」なのである。苦しもうが悲しもうが、痛かろうが辛かろうが、それは変えられない。同じ頻度で、同じ順序で、まったく同じ内容のことが、永遠に、いつまでもいつまでも繰り返されるのである!! ――これが永劫回帰の思想だ。

とすれば、自殺という手段が、決して、救済にもならなければ、正解ともいえないことが分かるだろう。いや、もっと恐ろしいことに!! 正解も失敗も、この世には、人生には一切存在しないのである。

で、あるならば、これから先……否、この瞬間に! 今なさんとすることについて、それは、本当に、これから先何度も何度も、ずっとずっと繰り返すに値する行為なのかと! 次の、お前の、次に書こうとしているその文章が、指の動きが、思考の流れが、判断が、感情が、すべてすべてすべてすべて! 本当に成すべきことなのかと!!

てなことを考えでもしなければ理不尽さに潰れそうだ

ああ……上のようなことを考えることが、なんと愚かなようにうつることであろう。こんなこと、デートの会話にはふさわしくなかろう。友人との忘年会にはふさわしくなかろう! だが、しかし、でも。もうこれは、俺にとっては、必須である、まったなしに必要なことである。でなければ、今にも怒りやその他もろもろの感情で自壊しそうである。

だから、珍しく結論としてこの記事においては、もう創作と生きる意味を考えること以外は、些末事として切り捨てる、ということを記そうと思う。

ああ、しかし、思ったのだ。この、苛立ちというか怒りというかは、とても、ある意味「楽」だなぁと。

僕は昔から、他者との関係に気を使ってきた。その気の使い方が、適切だったのかどうか、そんなことはどうでもいいし、きっと、「変わったやつだなぁ」という感覚は与えてしまっていただろう。

だが、それは、気を使っていたからなのだ。この感覚までは、「わかるわかる」って言ってくれる人も何人か見つけたことはある。

そして、この感覚について、怒りがたかまるにつれて、どうでもよくなっていくのだ。つまり、人に嫌われることや、敵を作ることや、対立することが、怖くなくなっていくのである。

これが冒頭に書いた、攻撃性というやつだ。でも、自分がこう、攻撃的になってわかったのは、「人のせいにするって、楽なんだな」ということだ。

だから、理不尽に怒っているような奴をみつけたら、「ああ、あいつ、楽してんな~」と思ってやればいい。まぁ、その「あいつ楽してるな」というのが逆に、「なんであいつだけ楽してるんだ!」と逆に、怒りを増幅する原因にもなるだろうが(かっこわらい)。

(かっこ書きである。ここまで書いて、やっぱりカテゴリをイライラ対処にした。まぁその、書くことで感情を落ち着けられるというのは、やっぱり効果あるなぁと思った。とりあえず、風呂に入ってこようという気持ちになることはできた。ま、こういう記事をだ、何故わざわざ書いて公開しなきゃならねぇのかってのは、いつも思うことである。でもまぁ、こういう、頭がおかしくなりかかっている人の記事って、ちょっと面白いんじゃなかろうか、って思う。だって、先日取りあげた本だって、有名な人のブログとかだって、そりゃあもう、立派なことが書いてあるわけじゃあなかろうか。ごちゃごちゃした、くだらない考えや感情をたれながしたようなものなんて、あんまなかろうよ。……けどまぁしかし、なんか、「くだらない考えや感情の垂れ流し」というのは、確かにあるし、逆に面白くないなぁと思うこともある。この違いが俺はよく分からない。なんだろうか、そのくだらない「表現」が、ただの「コピペ」的であると、面白くないのである。そして、完全に「感情」に支配されてしまうと、これまた面白くないのである。かっこつけて、フロイト流に書いてみれば、エス(衝動・欲動)と、スーパーエゴ(理性)とのせめぎあいの中で書かれる文章が面白いのである。欲動だけでは面白くない(というか、何いってるのか全く不明。これは「いわんとしたことが分からない」というのではなく、文字通り外国語・宇宙語的な意味不明になってしまうということだ)し、理性だけでは、レポートのようで面白くない。レポートなんて、「これこれこういう条件だと、こうなります」というだけだ。その「こうなります」に興味がなければ、その時点で面白くなどない。あああ、しかし、この記事は、この俺の記事は面白いのか? いや、面白いと思う人が多いはずはないことは分かっているのだが、面白いと思ってくれる人は存在するのか? いやいやいや、お前はどれほどを望んでいる? 一人でも面白いと思ってくれる人がいたらOKなのか? それとも、それ以上を望んでいる? それは高望みじゃあなかろうか。せめて、たった一人、未来の自分でも、少しでも面白いと思ってくれるなら、それで満足すべきなのではなかろうか。ああ、しかし、またしても、だらだら・どんどんと続きそうなので、今日はここで強制終了)

今日の一言「本を読んだ」「図書館はよい」

よく、机も何もない殺風景な部屋の写真を見たことがあるだろう。

単純に、少ない……というよりも、自分が把握できる、自分が必要とするモノだけを所有して生活するという考え方なわけであるが、これが結構難しい。

そういった心理をよく分かった上で、実践的な方法まで述べられた本を(図書館で)読んだ。

ぼくたちにもうモノは必要ない。

もう、読んでからしばらくたったため、全部の内容を覚えているわけではないが、実践的な55のリストもそうだが、序盤に書かれていた、ミニマリストという考え方がよかったと思った。

所有するということが、幸せの条件ではない――と、僕の言葉で要約・表現すればそうなる。

そういう点で、投資家というありかたもよいと思う。投資家とは、消費財を買うのではなく、資産(価値を増やすモノ)を買うのだ。

ただこの本は、それだけでなく、モノを所有するということに、どうして人は執着してしまうのか、という点にまで触れられていたことが良かったと思う。

要は(これも僕の言葉での要約・表現であり、正確にこの本の意図を解釈しているわけではないと思う、が大きく外れてもいないと思う)人は、飽きる生き物だからだ。

けれども、「感動した」量は、お金には比例していない。むしろ少なくなっている。(というのは、確か、経済学の「限界効用・逓減」だっけか)

人は、飽きるから、差異が欲しくなるのだ。

周りの人を見ていてそう思うだけだから、あまり根拠はない。ただ、欲しいものはあまりない。

むしろ、持ち物を捨てた時の方が感動が大きいかもしれない、と思った。

30リットル分ぐらいの不燃物(重複した道具や収納・生活用品)を整理したけれど、なんだか気分が少し軽くなった気がした。

もっと積極的に……と思ったけれども、実は本も相当少なくなっているし、モノ自体も、それほど多くはなくなっていることに気づく。

問題は、書類……例えば大学で勉強したときの資料(例えば、論文を友人に添削してもらったものなど)とか、音楽機材用のコード(単に延長コードだが、さすがにこんなに不要だろうというぐらい増えている)や、ペン、付箋などの文房具、家電などの取扱説明書……など、その辺が次の着手ポイントか。

あとは、古いノートPCとか、HDDとか、ちょっと簡単には捨てづらいもの。

あとは洋服や下着……も、だいぶ少なくしたが、まだ着手できる余地はありそうだ。

といった具合に、だいぶ小物が中心になってきている。小物ってのは、まぁ、ちょっとした収納をつくってまとめて入れてしまえば、きれいに片づけられるものだけれども、ただ、そのまとめたモノに何があるかとか、全部覚えきれないのであれば、それらは不要なものだ。

1年経っても使っていないものは、これからも不要だ、ということだ。

以前、部屋のきれいさ(清掃・整理整頓)と、気分とは関連すると書いた。

そして、それは、逆もしかりではないかと書いた。つまり、気分が落ち込むから部屋もきたなくなっているのではないかと。

これについては、ミニマリストという対策によって防げるのではないかと思う。

つまり、気分が落ち込む(単純に忙しくなる)結果、部屋が汚くなるというのであれば、そもそも、汚くなる要素となる「もの全般」がなければ、それは防げるのではないか、ということだ。

それには、普段使う、洋服だとか、そのあたりの整理も要求されるだろうし、ハードルはまだまだいくつも乗り越えなければいけないだろう。しかし、うだうだ言っているぐらいなら、一度、全部PC以外捨てるぐらいの勢いでもよいと思う。

「何のために生きるか」という本も(図書館で)読んだ。

これは、とある外科医が、人の生き方について語る本だ。

新しい発見というのや、価値観の顛倒といったのが起こったわけではないが、気づいたら通読していた。

たぶん、こんな優秀な人に対してこんなこと言ったら怒られるが、「似ているな」と思った。

僕はこの人みたいに頭はよくないけれども(東大出てエンジニアとして働いてから東大医学部はいりなおして更に歴史学学ぶためにさらに東大に入学して……)、価値観的には、上にあげたミニマリストにも近いものがあると思う。

別にこの方が、モノを最小限しかもっていない、とかではないだろうが、物欲があまりないとかも書いていた気がするし、ベンツという高級車を買った後輩に対する辛辣な言がちょっと面白かった。

お前は高い車を買ってよかったかもしれないが、お前はその車の何を知ってるんだ? エンジニアとしても働いたこともないくせに、何をそう嬉々として語るんだ? 俺は別に車がどうこう言うのではない、この車を作った人のこだわりや熱意といったものは、身を乗り出して聞くだろう。けれども、お前はただこれを買っただけだろう? それで偉くなったわけでもなければ、自分ができるようになったこともないだろ?

と、まぁ、そんな感じだったと思う。

僕はまぁ、車は好きなので、耳が痛い話ではあるが、ブランドとしての車に興味があるわけではない。単純に走っているのが楽しいのである。パーツ買ってカスタムがどうこうとか、あまりそういうのも興味がない。まぁもちろん、速く安全に快適に走れるカスタムならしたいと思うが。

あと、外科医でもある著者が、ある手術の現場で、患者を開腹すると、場合によっては糞便の臭いが手術室に立ち込めるのだ――しかし、プロ意識のある医者たちは、顔をしかめることもなく、むしろその臭いに発奮しつつ集中して手術を行うのだという。

自分の役割に徹底するということの大事さのようなことが書かれていて、真剣なだけでなく、崇高な使命感もある人たちが多いのだなと感じた。

ただ、結局、「答え」は自分で見つけなければいけないということだ。

いや、まだ(表現が)足りない。答えは見つけるものじゃない、自分で決めるものだ。

手元に置きたいほどではないけれども、上の二冊は、少し元気をくれた気がする。

部屋の片づけ……物の整理をさらに進めた。主に小物……たとえば、同じようなペンとかコードとか、書類とかトリセツとか、小さいものだけれども、意外に、この小さいものたちに使われている「頭のリソース」というのは多いことに気づいた。

そして、実践してみて分かった、というか更に感じたことであるが、捨てるのは、整理するのは、とても気持ちのよいものだということだ。

整頓・清掃するというのは、確かに、やった結果として満足感は得られる。

しかし、整理(=捨てる)ということは、その効用(満足感)を上回っている気がする。

上の本(ミニマリストの本)に書いてあった気がするが、モノは、所有するときは喜ばしいが、それによって頭や心を占有するのだという。そして、それに関連するモノが増えたりする。

上の本の著者は、自転車が趣味であったそうだが、それによって、自転車の工具やらパーツやら装備やらで、どんどんモノが増えていったという。それだけでなく、「ああ、あれも欲しいな、あれも買わなきゃ」という感覚も増えていったのだという。

ここで。

例えば、本を読むのが好きな人が、本当に本が好きならば、それは、整理すべきではないと思う。

上の著者は、たくさん置いてあった(読みもしない)本をなかなか捨てられずにいた経験もあるということで、思い切って捨てて一切後悔しなかったという。

それはそれでよいと思う。

ただ、この「ミニマリスト」たる思想は、「最小限のモノ」というのは、「自分にとっての」という主観を、決して忘れてはいけないと思う。

もちろん、その、「もったいない」という主観……「まだ何かに使えるかも」といった気持ちは、ミニマリストを目指すのであれば、捨て去らねばならない。

そして、その「捨て去る」という行為は、容赦なく、徹底的にやるべきだと思う。

一方で、その中で、その結果として、「ああ、やはり俺は、これが必要なんだ」というモノに、コトに気づいたらよいのだと思う。

少し、モノを捨てるようにした結果。

少し、体を休めた結果。

僕は、やはり、二つのことを感じることが分かった。

創作したいという気持ちと、生きる意味を徹底して考えたいという気持ちである。

上の気持ちは、お金にもならないし、自分のスキルにもならないし(?)、人脈も広がらないし(?)、客観的に、一般的に有意義ではないと思う。

それでも、強制的に時間を確保したとき、僕は、上のことを思ったのだ、感じたのだ。

(かっこ書きである。眠い、寝よう。あー。悔しかったり、解決が難しい問題に頭を抱えたり。困ったことが多いなぁ。でも、タスクリスト作って、挙げてしまえば、まぁそんなもんかと、数えられる程度のものである。そういう問題じゃないんだ。どういう問題かというと、数じゃなくて、質だ。もっといえば、「己の力による解決可能性」という問題だ。もっともっといえば、だ。困難なことを乗り越えたときに発生する「やりがい」的なサムシング……つまり、本当にその課題なり問題なりが、自分が解決したいと思えるかどうか、ということだ。それだ! 本当にそれが問題だと思う。例えば、生きる意味を考えることなど、苦痛である。そんな楽しいことばかりじゃあない――それでもだ。これは、やりたいことなのだ。乗り越えたいことなのだ。答えを得たいものなのだ。だから「頑張れる」。仕事は、細々したことという意味ではなくて、ただ、クリアしたところで、似たような問題が次にやってくるだけで、せいぜいモグラ叩きである。それを何個解決したからといって、給与や名誉に影響があるわけでもない。お客さまからの感謝の言葉? それは嬉しい。間違いない。ただ、お客さんも、別にその仕事がどうしてもやりたいわけじゃあない。やらなくちゃいけないから、やっているのだ。そのお手伝いをしているのだ。やりたくないお仕事のお手伝いをしているのだ。なんか、そう考えるとつまらないと思ってしまうのもいたしかたないだろう。でも、これは仕事の内容によるものではない。上にあげた外科医の仕事だって、「崇高な使命感」がなければ、ミスしたら医療過誤とかで患者の家族やマスコミから叩かれるし、せいぜい高い給料があるかどうかだ。ベンツ買って豪邸に住んで、美人の嫁をもらって、子供を優秀な私立学校にお受験させて。それがどうした? って思ってしまったらそれまでだ。――だから、仕事の内容が問題なんじゃない。いかに、自分が、その仕事に対して意義をもてるかどうか、だ。――否。その次元はそうだが、僕はもうその次元は、手段にしか思えていない。僕の問題意識は、そもそも、実存として、僕自身として、この命をどう取り扱うか、という点である。そういえば、素敵な外観の安楽死の装置が開発されたとニュースになっていた。自殺、安楽死、尊厳死、緩和ケア。僕の問題意識は、こういった問題にも、いずれ切り込まなければいけないだろう。大変である――でも、同時に、楽しそうでもある。まぁ、限られた命である。どう使おうがその人の勝手である。勝手なのだけれども、やはり僕は、「後悔」というものをしたくないと思う。永劫回帰(永遠回帰)の人生。生まれ変わりなどなくて、これから先にも、これまでにも、涼宮ハルヒのエンドレスサマーエイトのような、終わりなき夏休みが続く。苦しい気持ちの時は苦しいまま。楽しかったときは楽しいまま。何度も何度も繰り返す。それが人生であるならば、今・この瞬間にも、限りなく満足して生きていきたい。眠い。それでも、筋トレはする。なんかもう、これはこれで楽しいのである。苦しい気持ちになって、息が切れて、体に痛みが発生しても、それ自体が楽しいのである。一方で、仕事で疲れて、ボケーっと電車に乗っていると、それはもう苦しいのである。単純に苦しいのである。――ストイックを否定しない。しかし、それはあくまでも、主体的でなければならない。何せ人生は、自分のものでしかないのだから。さぁそして僕はまたしても問う、自分とは何か。自分とは、欲望と身体の総体である。しかしそれだけでは足りない、自分という概念には……寝ようと思ってからが長い。強制終了)

ミニマリストとは

最小限のモノで暮らす人をミニマリストと呼ぶ。よく、机も何もない殺風景な部屋の写真を見たことがあるだろう。

単純に、少ない……というよりも、自分が把握できる、自分が必要とするモノだけを所有して生活するという考え方なわけであるが、これが結構難しい。

そういった心理をよく分かった上で、実践的な方法まで述べられた本を(図書館で)読んだ。

ぼくたちにもうモノは必要ない。

もう、読んでからしばらくたったため、全部の内容を覚えているわけではないが、実践的な55のリストもそうだが、序盤に書かれていた、ミニマリストという考え方がよかったと思った。

所有するということが、幸せの条件ではない――と、僕の言葉で要約・表現すればそうなる。

そういう点で、投資家というありかたもよいと思う。投資家とは、消費財を買うのではなく、資産(価値を増やすモノ)を買うのだ。

ただこの本は、それだけでなく、モノを所有するということに、どうして人は執着してしまうのか、という点にまで触れられていたことが良かったと思う。

要は(これも僕の言葉での要約・表現であり、正確にこの本の意図を解釈しているわけではないと思う、が大きく外れてもいないと思う)人は、飽きる生き物だからだ。

おもちゃの指輪

今思い出せる例として、女の子へのプレゼントであるおもちゃの指輪というエピソードがある。幼い女の子に、キラキラしたおもちゃの指輪でもあげると、とても喜んでくれる。それが、中高生ぐらいになると、1万円ぐらいのが欲しくなる。大人になると十数万のが欲しくなる。お金もちになっていけば数百万のも欲しくなる。けれども、「感動した」量は、お金には比例していない。むしろ少なくなっている。(というのは、確か、経済学の「限界効用・逓減」だっけか)

人は、飽きるから、差異が欲しくなるのだ。

自分のこと

僕は、金銭欲も、物欲もあまりない方だと思う。周りの人を見ていてそう思うだけだから、あまり根拠はない。ただ、欲しいものはあまりない。

むしろ、持ち物を捨てた時の方が感動が大きいかもしれない、と思った。

30リットル分ぐらいの不燃物(重複した道具や収納・生活用品)を整理したけれど、なんだか気分が少し軽くなった気がした。

もっと積極的に……と思ったけれども、実は本も相当少なくなっているし、モノ自体も、それほど多くはなくなっていることに気づく。

問題は、書類……例えば大学で勉強したときの資料(例えば、論文を友人に添削してもらったものなど)とか、音楽機材用のコード(単に延長コードだが、さすがにこんなに不要だろうというぐらい増えている)や、ペン、付箋などの文房具、家電などの取扱説明書……など、その辺が次の着手ポイントか。

あとは、古いノートPCとか、HDDとか、ちょっと簡単には捨てづらいもの。

あとは洋服や下着……も、だいぶ少なくしたが、まだ着手できる余地はありそうだ。

といった具合に、だいぶ小物が中心になってきている。小物ってのは、まぁ、ちょっとした収納をつくってまとめて入れてしまえば、きれいに片づけられるものだけれども、ただ、そのまとめたモノに何があるかとか、全部覚えきれないのであれば、それらは不要なものだ。

1年経っても使っていないものは、これからも不要だ、ということだ。

気分の落ち込みと生活

最近、元気がでないし、睡眠もなんだかおかしい状態。平日は明け方や夜中に目が覚めてしまったりする一方、休日は昼になってもまだ眠かったりする。以前、部屋のきれいさ(清掃・整理整頓)と、気分とは関連すると書いた。

そして、それは、逆もしかりではないかと書いた。つまり、気分が落ち込むから部屋もきたなくなっているのではないかと。

これについては、ミニマリストという対策によって防げるのではないかと思う。

つまり、気分が落ち込む(単純に忙しくなる)結果、部屋が汚くなるというのであれば、そもそも、汚くなる要素となる「もの全般」がなければ、それは防げるのではないか、ということだ。

それには、普段使う、洋服だとか、そのあたりの整理も要求されるだろうし、ハードルはまだまだいくつも乗り越えなければいけないだろう。しかし、うだうだ言っているぐらいなら、一度、全部PC以外捨てるぐらいの勢いでもよいと思う。

もう一冊

何のために生きるか「何のために生きるか」という本も(図書館で)読んだ。

これは、とある外科医が、人の生き方について語る本だ。

新しい発見というのや、価値観の顛倒といったのが起こったわけではないが、気づいたら通読していた。

たぶん、こんな優秀な人に対してこんなこと言ったら怒られるが、「似ているな」と思った。

僕はこの人みたいに頭はよくないけれども(東大出てエンジニアとして働いてから東大医学部はいりなおして更に歴史学学ぶためにさらに東大に入学して……)、価値観的には、上にあげたミニマリストにも近いものがあると思う。

別にこの方が、モノを最小限しかもっていない、とかではないだろうが、物欲があまりないとかも書いていた気がするし、ベンツという高級車を買った後輩に対する辛辣な言がちょっと面白かった。

お前は高い車を買ってよかったかもしれないが、お前はその車の何を知ってるんだ? エンジニアとしても働いたこともないくせに、何をそう嬉々として語るんだ? 俺は別に車がどうこう言うのではない、この車を作った人のこだわりや熱意といったものは、身を乗り出して聞くだろう。けれども、お前はただこれを買っただけだろう? それで偉くなったわけでもなければ、自分ができるようになったこともないだろ?

と、まぁ、そんな感じだったと思う。

僕はまぁ、車は好きなので、耳が痛い話ではあるが、ブランドとしての車に興味があるわけではない。単純に走っているのが楽しいのである。パーツ買ってカスタムがどうこうとか、あまりそういうのも興味がない。まぁもちろん、速く安全に快適に走れるカスタムならしたいと思うが。

あと、外科医でもある著者が、ある手術の現場で、患者を開腹すると、場合によっては糞便の臭いが手術室に立ち込めるのだ――しかし、プロ意識のある医者たちは、顔をしかめることもなく、むしろその臭いに発奮しつつ集中して手術を行うのだという。

自分の役割に徹底するということの大事さのようなことが書かれていて、真剣なだけでなく、崇高な使命感もある人たちが多いのだなと感じた。

結論があるわけではないが

まぁ、結局、「こうしたらこうなる!」的な結論があるわけでもない。ただ、結局、「答え」は自分で見つけなければいけないということだ。

いや、まだ(表現が)足りない。答えは見つけるものじゃない、自分で決めるものだ。

手元に置きたいほどではないけれども、上の二冊は、少し元気をくれた気がする。

日にちをおいて

と、上記本の感想を書いて、なんとなく投稿する気持ちになれずに放置していたこの記事。部屋の片づけ……物の整理をさらに進めた。主に小物……たとえば、同じようなペンとかコードとか、書類とかトリセツとか、小さいものだけれども、意外に、この小さいものたちに使われている「頭のリソース」というのは多いことに気づいた。

そして、実践してみて分かった、というか更に感じたことであるが、捨てるのは、整理するのは、とても気持ちのよいものだということだ。

整頓・清掃するというのは、確かに、やった結果として満足感は得られる。

しかし、整理(=捨てる)ということは、その効用(満足感)を上回っている気がする。

上の本(ミニマリストの本)に書いてあった気がするが、モノは、所有するときは喜ばしいが、それによって頭や心を占有するのだという。そして、それに関連するモノが増えたりする。

上の本の著者は、自転車が趣味であったそうだが、それによって、自転車の工具やらパーツやら装備やらで、どんどんモノが増えていったという。それだけでなく、「ああ、あれも欲しいな、あれも買わなきゃ」という感覚も増えていったのだという。

ここで。

例えば、本を読むのが好きな人が、本当に本が好きならば、それは、整理すべきではないと思う。

上の著者は、たくさん置いてあった(読みもしない)本をなかなか捨てられずにいた経験もあるということで、思い切って捨てて一切後悔しなかったという。

それはそれでよいと思う。

ただ、この「ミニマリスト」たる思想は、「最小限のモノ」というのは、「自分にとっての」という主観を、決して忘れてはいけないと思う。

もちろん、その、「もったいない」という主観……「まだ何かに使えるかも」といった気持ちは、ミニマリストを目指すのであれば、捨て去らねばならない。

そして、その「捨て去る」という行為は、容赦なく、徹底的にやるべきだと思う。

一方で、その中で、その結果として、「ああ、やはり俺は、これが必要なんだ」というモノに、コトに気づいたらよいのだと思う。

創作に対する気持ち

少し……心にゆとりを持つようにした結果。少し、モノを捨てるようにした結果。

少し、体を休めた結果。

僕は、やはり、二つのことを感じることが分かった。

創作したいという気持ちと、生きる意味を徹底して考えたいという気持ちである。

上の気持ちは、お金にもならないし、自分のスキルにもならないし(?)、人脈も広がらないし(?)、客観的に、一般的に有意義ではないと思う。

それでも、強制的に時間を確保したとき、僕は、上のことを思ったのだ、感じたのだ。

(かっこ書きである。眠い、寝よう。あー。悔しかったり、解決が難しい問題に頭を抱えたり。困ったことが多いなぁ。でも、タスクリスト作って、挙げてしまえば、まぁそんなもんかと、数えられる程度のものである。そういう問題じゃないんだ。どういう問題かというと、数じゃなくて、質だ。もっといえば、「己の力による解決可能性」という問題だ。もっともっといえば、だ。困難なことを乗り越えたときに発生する「やりがい」的なサムシング……つまり、本当にその課題なり問題なりが、自分が解決したいと思えるかどうか、ということだ。それだ! 本当にそれが問題だと思う。例えば、生きる意味を考えることなど、苦痛である。そんな楽しいことばかりじゃあない――それでもだ。これは、やりたいことなのだ。乗り越えたいことなのだ。答えを得たいものなのだ。だから「頑張れる」。仕事は、細々したことという意味ではなくて、ただ、クリアしたところで、似たような問題が次にやってくるだけで、せいぜいモグラ叩きである。それを何個解決したからといって、給与や名誉に影響があるわけでもない。お客さまからの感謝の言葉? それは嬉しい。間違いない。ただ、お客さんも、別にその仕事がどうしてもやりたいわけじゃあない。やらなくちゃいけないから、やっているのだ。そのお手伝いをしているのだ。やりたくないお仕事のお手伝いをしているのだ。なんか、そう考えるとつまらないと思ってしまうのもいたしかたないだろう。でも、これは仕事の内容によるものではない。上にあげた外科医の仕事だって、「崇高な使命感」がなければ、ミスしたら医療過誤とかで患者の家族やマスコミから叩かれるし、せいぜい高い給料があるかどうかだ。ベンツ買って豪邸に住んで、美人の嫁をもらって、子供を優秀な私立学校にお受験させて。それがどうした? って思ってしまったらそれまでだ。――だから、仕事の内容が問題なんじゃない。いかに、自分が、その仕事に対して意義をもてるかどうか、だ。――否。その次元はそうだが、僕はもうその次元は、手段にしか思えていない。僕の問題意識は、そもそも、実存として、僕自身として、この命をどう取り扱うか、という点である。そういえば、素敵な外観の安楽死の装置が開発されたとニュースになっていた。自殺、安楽死、尊厳死、緩和ケア。僕の問題意識は、こういった問題にも、いずれ切り込まなければいけないだろう。大変である――でも、同時に、楽しそうでもある。まぁ、限られた命である。どう使おうがその人の勝手である。勝手なのだけれども、やはり僕は、「後悔」というものをしたくないと思う。永劫回帰(永遠回帰)の人生。生まれ変わりなどなくて、これから先にも、これまでにも、涼宮ハルヒのエンドレスサマーエイトのような、終わりなき夏休みが続く。苦しい気持ちの時は苦しいまま。楽しかったときは楽しいまま。何度も何度も繰り返す。それが人生であるならば、今・この瞬間にも、限りなく満足して生きていきたい。眠い。それでも、筋トレはする。なんかもう、これはこれで楽しいのである。苦しい気持ちになって、息が切れて、体に痛みが発生しても、それ自体が楽しいのである。一方で、仕事で疲れて、ボケーっと電車に乗っていると、それはもう苦しいのである。単純に苦しいのである。――ストイックを否定しない。しかし、それはあくまでも、主体的でなければならない。何せ人生は、自分のものでしかないのだから。さぁそして僕はまたしても問う、自分とは何か。自分とは、欲望と身体の総体である。しかしそれだけでは足りない、自分という概念には……寝ようと思ってからが長い。強制終了)

今日の一言「続いた」

実存として戦え

過去の記事を引用する。とまぁ、ここでブログを終わっておけば、まぁ前向きな記事になった気がする。しかし、僕の思考さんは、残念ながらここで終わらない。というよりも、上のことを書きながら、頭のわきに常にあったのだけれども、「で、その、自分に負けないようにして総合としての成長を感じていって、それで何を目指してるの?」と聞かれている。上に書いたのは、>将来のために生きるということを、僕は否定する。>頑張って、報われるという物語を否定する。ということであった。自分に負けずに成長していくということは、僕が上で否定したことと矛盾しまいか。つまりだ、徹底的な現状肯定こそが、本来あるべき姿じゃあなかろうか。ここで強引だけど、株の勉強で知った言葉を使ってみると、「現在価値(PV)」ってやつだ。現金(キャッシュ)ってのは、確かに、それ自体がお金を生む力がないので、ファイナンス理論の中では価値が低いものとされる。しかし、今日得られる100万円は、明日得られる101万円よりも価値が高いのだ。頑張って、頑張って頑張って到達できる「ゴールA」があるとする。そのゴールは、確かに、自分にとって「幸せ」であったとする。一方、目の前に、そのゴールより手近な「ゴールB」があったとする。そのゴールBで得られる幸せは、頑張って到達できる「ゴールA」よりも少なかったとする。さて、このとき、ゴールAを目指すのが人生の正解か、ゴールBで満足するのが人生の正解か、どちらであろうか?もう一つ提起して、今回は終わっておこう。僕はこの記事の最初のほうで、>物語は終わりがあるが、人生という物語に終わりはないと書いた。つまり、ゴールAとゴールB問題は、それ自体で難問でありながら、「そもそも」僕は、その「ゴール」という問題提起の在り方そのものに疑問が生じてもいるのである。――戦う相手は誰だ? ゴールはどこだ?2017/7/14

創作と、人生との違いは何か?

その問いの前に、「3分で分かる生きる意味」についての答え、「人生は暇つぶしだ」という点を想起する。

人生が暇つぶしのゲームだとしたら、それはとても、物語に近いものになる。

人生は、物語の連続であるといえる。

しかし、創作の物語と、実際の僕らが生きる世界における物語との違いは何か? 「終わり」を観測することができないからである。

言い換えれば、終わらない物語が人生なのだ。

終わらない物語

――さて、ということはだ。

人生が終わらない物語だとしたら、「目標」を立てるのはどんな意味があるのか。

上の記事で、「ゴールはどこだ?」と叫んでいるけれども、そもそも、人生という物語に終わりがないのだから、ゴールなんて探しても無駄じゃないか? ――いやすぐさまいっておくべきは、そのゴールとは、「細々したもの」はとても大切だ、ということだ。今回の記事のどっかで、「人生のオールは些事だ」みたいなことを書いて、誇張表現だ、と書いたけれども、このあたりの感覚にひっかっけて書いている。この微細な感覚を一体どうやったら上手く表現できるのか。知らん。

いつもは、分かりやすく書くことを――その分かりやすさとは、後から読んでも分かるようにとか、誰にでも(中学生レベルの読解力や語彙があれば)分かるようにと考えているけれども、今回の、特にこっからは完全無視する。

目標設定の重要性はそこにある。そこ、とは、つまり、「究極の目標」なんてものを考えたところで、それは到達しえないものなのだから、結局、「自分が達成できそうな」目標を次から次へと与えて、それを糧に行動していくしかないのだということだ。

何でそういう考え方にならざるえないかというと、究極の目標が到達されたとき、それは、僕らは死んでいるのだ。

死後の世界の考え方

ここで、先日の、「死後の世界の考え方」に関係する。それもまた、「ない」。何でかは忘れてしまったが、とりあえず、ない。

ないから、「究極の目標」、すなわち、人生という物語のエンディングを、僕らが観測するすべはないのである。

ああ、かなしきかな! 確かに、現世において親しんだ数多くの人たちは、自分という存在の果てを数多く評価してくれることだろう。

しかし、その評価は、自分自身では見ることも、それを自分の人生に反映させることも、もはやかなわないのである。

死んだら全部終わり。

この言葉について、どうにか、意味をもたせようと、たくさんの芸術や思想や宗教や学問や科学や歴史やコミュニケーションや、もうそれはもう人類の涙ぐましい努力よ!

だが、「実存」という考えに根差した思想において、もはや、それは克服できない大前提なのである。

・絶対普遍的な真理は存在しない

・世界に意味を求められないなら実存として生きるしかない

・人生の終わりは死だが死を認識することはできない

・自分の死がもたらす意味があったとしてもそれを認識できないのであれば思考に意味はない

ええと、上の、4つめあたりから再考が必要だ。

まず、実存ということを、もう一度確認する。

実際問題、ビッグバンが偶然だとしても、そのあとの連関において「大いなる意志」の混在を否定することはできないと思っている。

かもしれないけれども、前回の記事でも書いたけれども、僕はカオス史観を支持する。そりゃあ、なんかスゲー統一体があって、それの顕在化が世界なんだぜっていう、汎神論的な考えに憧れるっちゃあ憧れるし、そもそも面白いと思う。

けれども、そういった「大いなるもの」を信じるのは、僕は昔からできなかった。「学校の勉強」ですらそうだったのだから、これまでも、これからも厳しいと思う。学校の勉強ってのは、頑張って勉強すればいい学校はいって幸せな人生を送れる的なそれだ。

ので、まぁ、世界の意味はとりあえず置いておいて、考えるなら、自分の意味についてでしかありえない。

まぁなので次につなげよう。

創作の物語は、読み終わって、「ああ、面白かった」となる。

でも、僕らの人生は、終わらせられない。唯一可能性があるのは、自死でしかない。

しかも、自死ですら、その瞬間を認識することはできない。

死ねないのだ。「この病は死をもたらす病ではない。死に至る病なのだ」的なみたいな。

そうなってくると、人生はやはり、暇つぶしでしかないのか……。

(かっこ書きである。時間切れ。というよりも、完全に筆が止まった。せっかく恍惚状態に入っていたのに、突然フリーズとかやめてほしい。そういう意味ではテキストエディタのサクサク感ってよい。しかもこの、恍惚状態(別に新しい状態表現ではなくて、ゼロ秒思考に没頭しているだけ)に必ず入れるかというとそうでもない。ああ、なんか、書いておきたかったことあったんだけどなぁ……。もしかしたら大したことじゃあなかったのかもしれないけれども、しかし、今、このときに、僕の明日にとっては必要な表現だったような気がするんだけど……ダメだ思い出せない。ああ、しかし、ここで終わらせられない。明日、もう一度……強制終了)

死んだら全部終わり。

この言葉について、どうにか、意味をもたせようと、たくさんの芸術や思想や宗教や学問や科学や歴史やコミュニケーションや、もうそれはもう人類の涙ぐましい努力よ!

だが、「実存」という考えに根差した思想において、もはや、それは克服できない大前提なのである。

少しまとめ

前回の記事からしたら、非常に長くなったので、少しまとめる。・絶対普遍的な真理は存在しない

・世界に意味を求められないなら実存として生きるしかない

・人生の終わりは死だが死を認識することはできない

・自分の死がもたらす意味があったとしてもそれを認識できないのであれば思考に意味はない

ええと、上の、4つめあたりから再考が必要だ。

まず、実存ということを、もう一度確認する。

実際問題、ビッグバンが偶然だとしても、そのあとの連関において「大いなる意志」の混在を否定することはできないと思っている。

かもしれないけれども、前回の記事でも書いたけれども、僕はカオス史観を支持する。そりゃあ、なんかスゲー統一体があって、それの顕在化が世界なんだぜっていう、汎神論的な考えに憧れるっちゃあ憧れるし、そもそも面白いと思う。

けれども、そういった「大いなるもの」を信じるのは、僕は昔からできなかった。「学校の勉強」ですらそうだったのだから、これまでも、これからも厳しいと思う。学校の勉強ってのは、頑張って勉強すればいい学校はいって幸せな人生を送れる的なそれだ。

ので、まぁ、世界の意味はとりあえず置いておいて、考えるなら、自分の意味についてでしかありえない。

エンディングがない物語

小見出しがループしてきたので、もう終わりにしよう。残念だ……完全に、途中で記事が消えてしまったことが、被害は少なかったものの、書く勢いを完全に失わせてしまった。無念。まぁなので次につなげよう。

創作の物語は、読み終わって、「ああ、面白かった」となる。

でも、僕らの人生は、終わらせられない。唯一可能性があるのは、自死でしかない。

しかも、自死ですら、その瞬間を認識することはできない。

死ねないのだ。「この病は死をもたらす病ではない。死に至る病なのだ」的なみたいな。

そうなってくると、人生はやはり、暇つぶしでしかないのか……。

(かっこ書きである。時間切れ。というよりも、完全に筆が止まった。せっかく恍惚状態に入っていたのに、突然フリーズとかやめてほしい。そういう意味ではテキストエディタのサクサク感ってよい。しかもこの、恍惚状態(別に新しい状態表現ではなくて、ゼロ秒思考に没頭しているだけ)に必ず入れるかというとそうでもない。ああ、なんか、書いておきたかったことあったんだけどなぁ……。もしかしたら大したことじゃあなかったのかもしれないけれども、しかし、今、このときに、僕の明日にとっては必要な表現だったような気がするんだけど……ダメだ思い出せない。ああ、しかし、ここで終わらせられない。明日、もう一度……強制終了)